최근 방문

전쟁이 멈춘 날 , 1953년 7월 27일

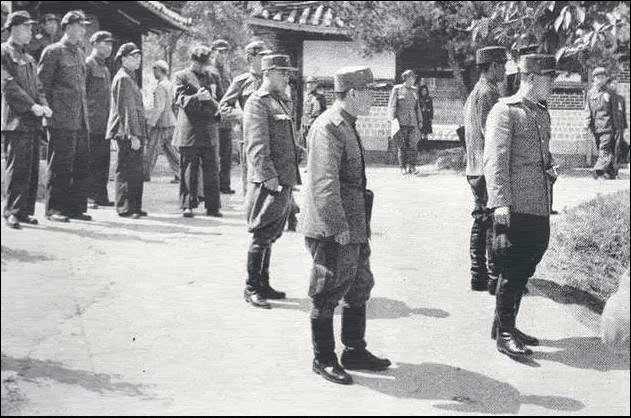

중공군측 헌병. 한글로 된 완장을 차고 있다.

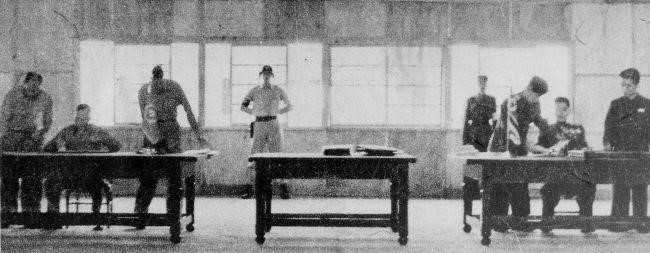

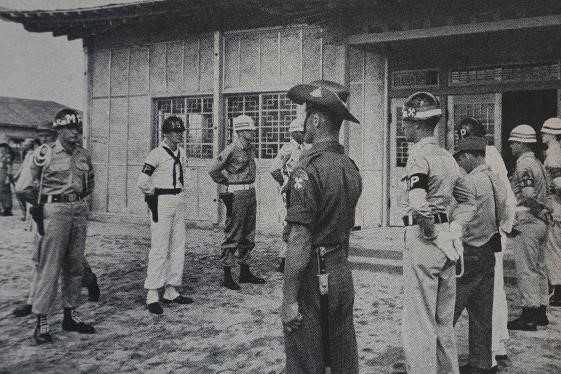

오와 열을 맞추는 북한측 헌병들

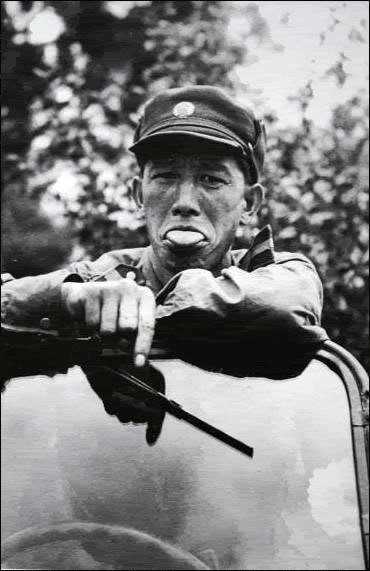

서방 기자의 카메라를 보며 불쾌감을 드러내는 중공군 병사.

북한군 참모

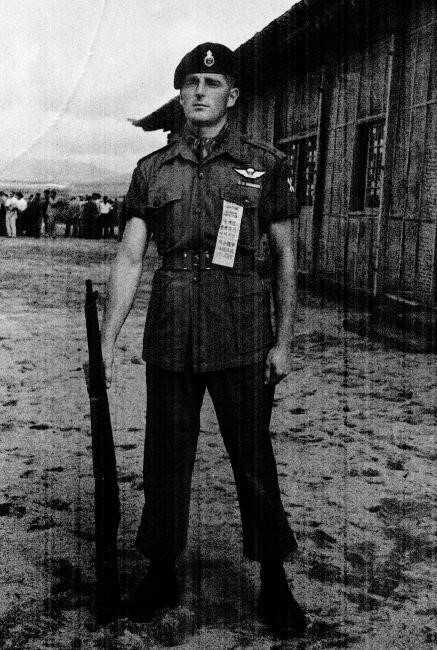

유엔군 소속 영국군 헌병

판문점으로 들어가는 유엔군 장성들의 차량 행렬

팔씨름을 하고 있는 중공군과 한국군

양측 상관들의 기 싸움과는 별개로 사병들의 관계는 비교적 완만했다.

공산측 경비병들

유엔측 경비병들

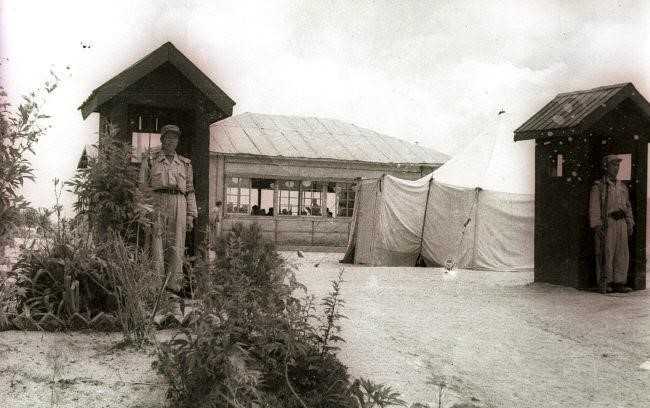

유엔측 검문소. 특이하게도 이사진은 공산측 옵저버로 온 체코슬로바키아 기자가 촬영했다.

정전 체결 소식을 기다리는 세계 각국의 매스컴에서 파견 나온 기자들의 모습

정전 협정 체결장의 경비를 맡은 유엔군 헌병들

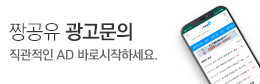

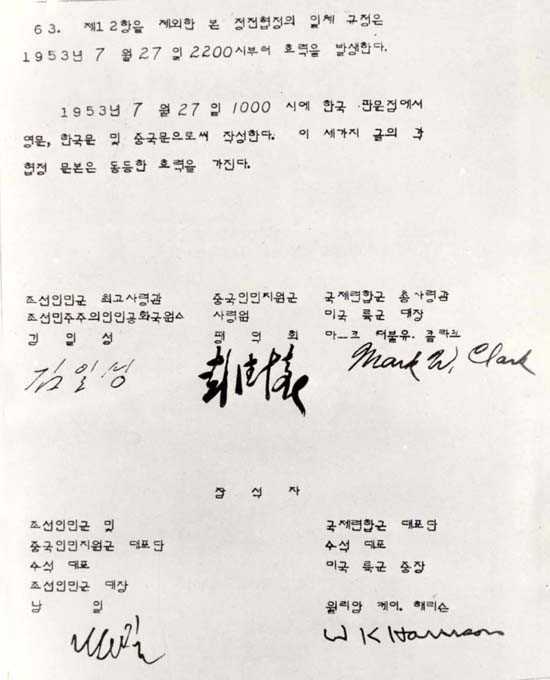

각국 지휘부의 사인들

협정 체결 서류 판본을 들어 보이는 한국군 장교.

표정이 상당히 언짢아 있다.

외신기자들이 인터뷰한 한국군들은 북한이 이 협정을 지키지 않을 것이라며 상당히 부정적인 모습을 보였다고 한다.

한국군 대표로썬 유일하게 협상장에 나온 최덕신 육군 소장.

그는 한국군 수뇌부들 중에서 그나마 온건파에 속했다.

몇십년후 그는 동백림 사건에 연루 되어 박정희의 눈에 나서 미국으로 망명 한다.

그리고 1986년, 북한으로 귀순했다.

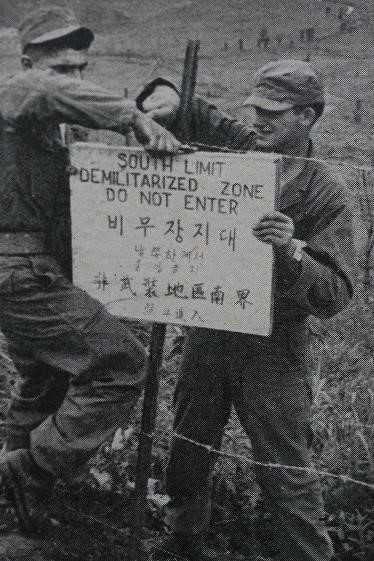

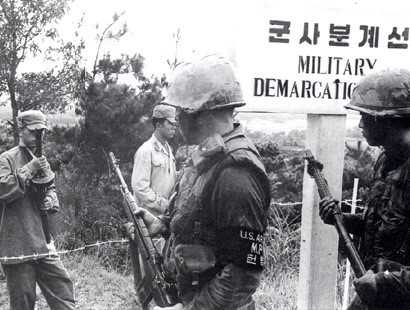

정전회담이 이루어 질 당시 판문점 부근의 군사 분계선.

지금의 dmz의 시초다.

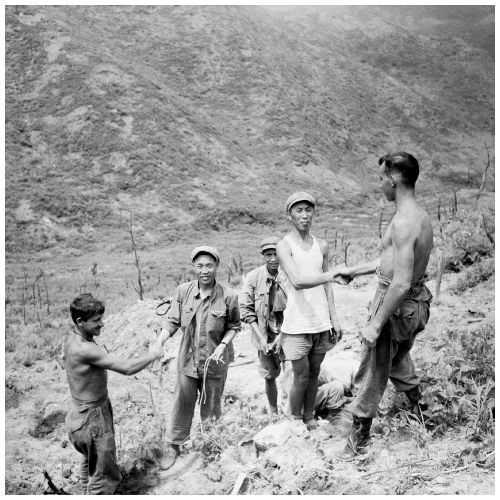

정전 협정 다음날인 7월 28일 에 시체를 수거 하러온 중공군들과 악수하는 미군 장병들.

자국군의 시체를 옮기는 중공군들.

미군 사진병이 사진을 찍자 적개심을 드러낸다.

팻말을 고정하는 미군들

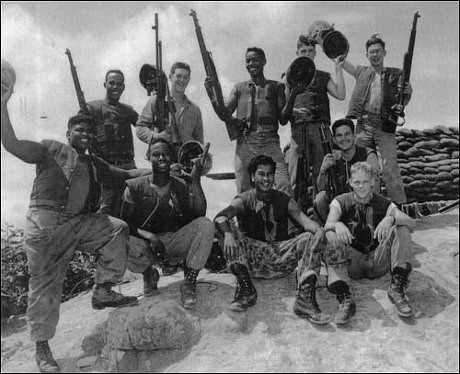

정전 소식을 전해 듣고 기쁜 마음을 표현하는 미 해병대.

미해병대는 2차대전이 끝난 후에도 흑인의 입대를 금지해 왔으나

한국전쟁이 벌어지자 부족한 병력 수급을 위해

1950년 , 최초로 흑인의 입대를 허가 하였다.

그리고 21세기, 이 조치는 현재까지 이어지고 있다.

어느 이름모를 호주 참전 용사의 앨범에서 나온 사진들.

뒷면에는 1953년 7월 27일 정전 당일날 찍은걸로 되어 있다.

같은 날, 판문점 근처에 주둔하던 미 1기병사단 장병들의 기념사진.

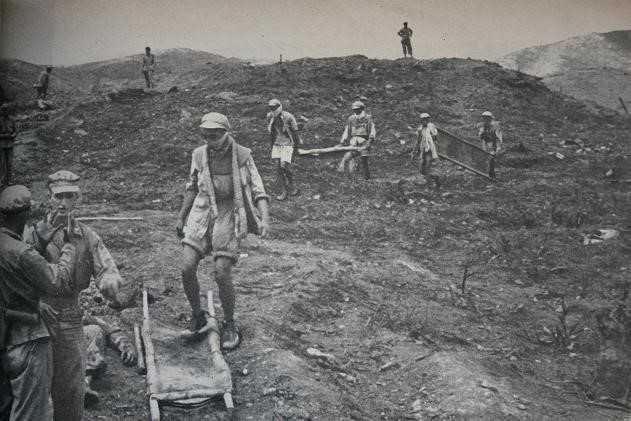

정전 몇일 후, 자신들이 주둔 했던 고지에서 철수 하는 중공군들.

이 사진은 유엔측 옵저버인 호주 기자가 찍은 것으로

그의 말에 의하면

중공군들은 떠나기 전, 고지의 꼭대기에 붉은색, 파랑색, 노란색 , 초록색의 깃발을 하나씩 꽃고 갔다고 한다.

그 깃발들에는 平和 (평화) 라고 써져 있었다.

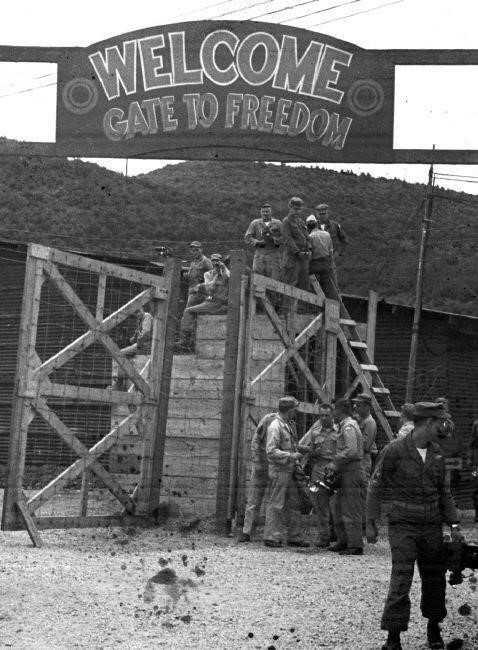

정전 협정 체결지에서 멀지 않은 곳에 마련된 포로 교환소.

공산측과 유엔측은 포로들에게 공산진영, 자유진영, 제 3국 중 희망하는 곳을 고르라고 선택지를 주며90일의 시간을 주었다.

1953년 8월 5일부터 9월 6일 사이에 우선 송환 희망자 9만5천여 명이 판문점에서 송환되었으나

본국으로의 송환을 거부한

포로 2만2천여 명은 중립국 송환 위원회에 넘겨져 자유 의사에 따라 행선지를 결정하게 하였다.

이 과정은 "빅 스위치"라 불리었고 양측은 33일동안 수십만의 포로를 교환 하였다.

송환 거부 포로들 중 잔류를 택한 포로들을 제외하고

북한 출신 74명 , 중국 출신 12명 , 남한 출신 2명은 제3세계 , 인도 혹은 남미를 택 하였다.

그리고 21명의 미군들은 중국을 택 하였다.

서양인들의 눈으론 판별이 거의 불가능한 한국인과 중국인을 구분하기 위해 써 놓은 표시판.

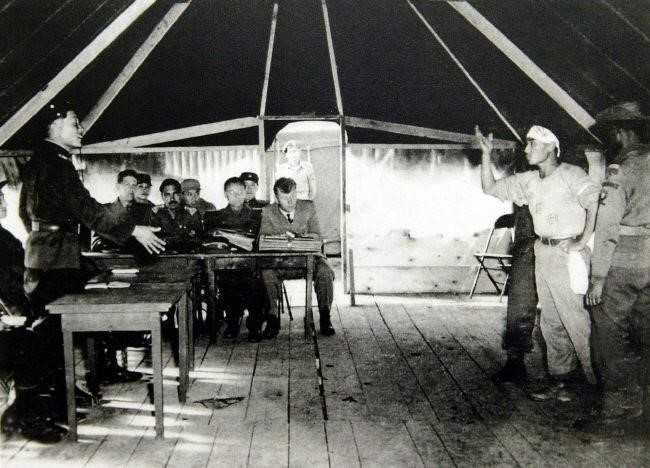

자신을 설득하려는 북한군 장교에게 욕설을 퍼붇는 북한 포로. 그의 이마에 묶인 천에는 반공(反共) 이라 쓰여있다.

북한군 송환 거부 포로들이 수천명에 달하자 북한측은 10일간 이들을 회유 하였으나 단 백여명의 인원만이 의사를 바꾸었다.

북한군에게 붙잡혔던 미군 포로 존 데니스 일병이 송환절차를 밟고 있다.

그는 자신의 눈 앞에 펼쳐진 상황을 믿기지 않는다는 듯이 바라보고 있다.

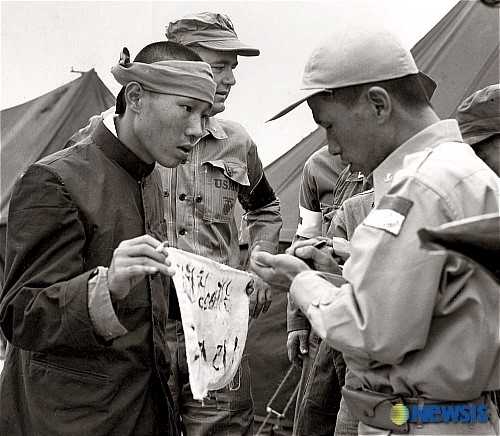

송환된 한국군 포로가 헌병에게 피로 쓴 자신의 혈서를 들이보이며 북한측에게 당한 부당한 대우를 고발하고 있다.

한국전쟁당시 실종된 한국군을 8만2,000여명으로 추산했다.

하지만 북한측은 포로들 중 상당수를 북한군이나 주민으로 편입 시키므로써

고의로 서류상 포로의 숫자를 줄여 버렸다.

포로 교환으로 조국의 품으로 돌아온 한국군 포로들은 단 8,300여명 뿐이며

약 40여명이 아직도 귀환하지 못하고 있다.

정전 협정 이후인 53년 12월 아침,

남한에 사는 농부가 몰래 북쪽에 있는 자신의 텃밭에 일을 하러 나가다 미군 헌병들에게 검문 당하고 있다.

정전 후 1~2년간 철조망 같은 명확한 분계선이 설치된곳은 극소수에 불과 했고 당시 군사분계선 근처에서 살던 사람들은

양쪽을 몰래 오가며 생활을 하였다.

이들중 헌병들에게 잡혀 철창 신세를 지거나 심지어 현장에서 사살당한 사람들도 적지 않았다.

1950년 6월25일 시작된 한국전쟁은 1951년 7월에 정전 회담이 개시된 후

양측은 제한 전쟁으로 엄청난 인명과

물자를 소모하면서 까지 전쟁을 끝내려 하였다.

군사분계선 문제는 이미 1952년 1월 27일에 타결되었으며,

1952년 5월에 이르러선 포로교환 문제를 제외하곤 거의 모든 의제에 합의하였다.

1953년 3월 5일 스탈린의 죽음으로 정전 회담은 새로운 국면을 맞게 되어

소련 내각은 '한국전쟁을 정치적으로 마감한다.'는 결정을 중국과 북한에 통보하면서

부상포로의 우선 교환에 동의하도록 지시(또는 요청)했다.

1953년 5월 30일 이승만대통령은 드와이트 아이젠하워에게 보낸 친서에서

다시 한미상호방위조약을 요구하였다.주로 개성과 금강산에 이르는 곳에서 전투가 계속되다가

북한(조선인민공화국)이 소련을 통해 정전을 제의하였고 유엔군 측의 승인으로 정전이 되었다.

1953년 7월 27일 협정이 조인 됨으로써

3년 1개월 만에 평화가 찾아왔고

그 효력은 지금까지 이어지고 있다.

냉전이라는 이데올로기의 대립속에서 탄생한 한반도의 분단은

냉전이 끝나고 20여년이 지난 오늘날까지도

현재 진행형이다.

작은비키니의 최근 게시물

작은비키니의 최근 게시물

-

[12]매각했네요

-

[41][극혐]권민아씨 또 손목..

-

[33]와.. 진짜 대단하네요 ㅋㅋㅋ

-

[18][펌]도로 노면표시의 진실

-

[9]모두 힘내시길..