문서 검색 결과(58);

-

[엽기유머] 톨킨이 창조한 '용에 대하여.

(펌글입니다.)반지의 제왕, 그 배경이 되는 가운데땅은 방대한 세계관을 가지고 있습니다.원작자 故톨킨은 자신의 나라에도 다른민족과 같은 신화와 전설, 민담이 있었으면 좋겠다는 생각했었습니다. [땅에난 구멍속에 호빗이 살고있었다]를 시작으로 하여 우리가 잘 알고있는 반지의 제왕과 지금 개봉한 호빗의 원작들이 탄생했죠.이전부터 오크, 고블린, 트롤, 엘프 등등 여러가지 몬스터들이 있었지만 우리가 게임이나 판타지 소설속에서 보고있는 이것들의 기초를 닦은것은 바로 톨킨의 소설이라 하더라도 무방합니다.(※ 톨킨의 반대적 창조자로는 러브크레프트가 있습니다)그렇다면 이 모든것들을 스스로 정립한 톨킨작가는 용을 제일 처음에는 어떻게 만들었을까요? (유일자 에루)이 세상을 창조한 태초의 신 [에루]는 [아이누]를 창조합니다. [아이누]들은 [에루]의 생각이 모여 만들어진, 에루의 손 아래 신들이라고 생각하시면 편하실겁니다.이 [아이누]들은 유일자 [에루]의 가르침을 받았으며 유독 그 속에서 가장 뛰어난자가 있었습니다. 핑골핀(쪼꼬만한 것)과 대결을 하는 멜코르(검고 큰 것)그의 이름은 멜코르.가장 지혜롭고, 가장 현명하고, 가장 뛰어난 재능을 가졌으며, 가장 많은 신뢰를 받았던 아이누.하지만 집에서 기르는 개도 예쁘다예쁘다 하면 밥상에 발올린다고,멜코르는 자신의 재능을 너무 믿었던 나머지 마치 사탄과도 같이 타락을하게 됩니다.이후 그는 아이누로써의 힘을 상당부분 잃게되지만 가운데 땅을 차지하려는 무시무시한 악의 화신으로 변하게 되죠.멜코르는 요정들과의 전쟁에 필요한 막강한 부하들을 만들어냅니다.그 중 한명이 바로우리가 익히 알고있는 눈알, 바로 사우론입니다. 솔직히 반지의 제왕에서나 간지나 보이지 이놈 알고보면 아프리카의 악어만큼이나 호구새키입니다.그리고 또 만든게 바로반지원정대에서 무시무시한 포스를 보여줬던 디아블로삘나는 발록.근데 발록도 원래 그 수가 무진장 많았는데 반지원정대에서 나온 얘는 하급 발록이라는 설이 있습니다. 한마디로 발록 전체는 아니지만 얘도 호구시키.얘는 그 존재가 대체 어디서 나타났는지 출신이 불분명한 것으로 알려져있습니다.거미들의 어머니인 웅골리언트(Ungoliant). 크기는 산처럼 거대하고 악취를 픡픡 풍기는 독한년(웅골리안트의 딸이 바로 샘에게 칼빵맞은 거대거미 쉴롭입니다. 저 거미 녀자에요 ㅎㅎ)자, 그리고 이제 마지막으로 스마우그의 아버지와도 같은최초의 용글라우룽입니다.글라우룽은 멜코르가 만든 최초의 용으로, 그 모습을 가장 처음 드러냈을때 요정들은 경악을 금치못했습니다.생긴건 도마뱀이 맞는데 이게 커도 너무나도 컸기 때문이죠. 무시무시한 인상과 강력한 인상. 글라우룽의 불꽃을 견디는 것은 가운데땅에서 아무것도 없다고 보시면 무방합니다.하지만 너무 어릴때 엘프들한테 전쟁을 선포해서 다구리맞고 집으로 돌아갔다는 슬픈 실화가 있죠.최초의 용 글라우룽은 날개가 없었습니다. 정말로 그냥 크고 불뿜는 도마뱀 그 이상도 이하도 아닌 모습을 하고있었습니다.이런 글라우룽을 선두로해서 용들은 계속해서 탄생하게 되는데요.그 마지막이 바로 스마우그입니다. 지나치게 황금과 보물에 대한 욕심을 가지고 있는 스마우그. 호빗에서는 강력한 카리스마를 지닌 존재로 나오지만 그 옛날 요정과 발라들이 멜코르를 상대로 싸우던 시절의 무시무시한 괴물들과 비교하면 그저그런 용 한마리에 불가합니다.여기서 우리 스마우그의 성격에 대해 알아보고 넘어갑시다.톨킨은 카톨릭 신자로써 자만, 탐욕과 같은것은 아주 커다란 죄악으로 자신의 작품에서 다룹니다.스마우그는 과연 가운데땅 최후의 용답게 마치 우리나라 멧돼지처럼 사슬위 포식자가 없기에 아주 제세상처럼 활보하고 다닙니다.그는 드워프와 인간등등 여튼 좋은거 가지고있는 녀석들이 있다고 하면 약탈을 통해서 수없이 많은 보물들을 훔쳐옵니다.하지만 약탈을 하고 재산을 모을줄만 알지 스마우그에게 있어서 그 보물들의 가치와 활용을 하는 방법따위는 없습니다.오직 에레보르 산 아래의 진짜 왕은 자신이라는 자만심과 아름답고 값어치 있어보이는 보물은 모두 자신의 것이라는 탐욕만이 존재할 뿐이죠.이는 이미 호빗이라는 작품을 읽지않은 분이라도 충분히 예상할 법한 결말을 가져다줍니다.그렇다면 글라우룽 이후에 네임드 용은 별볼일 없지만(딴 용들에 비해서) 마지막이라는 이유로 네임드가 된 스마우그 말고 또 없을까?있죠.그 용은 바로 모든 시대를 통틀어 가장 강력한 용, 앙칼라곤입니다. 흑룡 앙칼라곤이라고 불리는 용입니다.얘는 다 있습니다. 몸도 크고 아름다고, 날개도 크고 아름답고, 내뿜는 불꽃가지 크고 아름답습니다.앙칼라곤은 멜코르의 비장의 카드입니다.앙칼라곤이 날개를 펼치면 태양을 가려 낮조차 밤처럼 만들정도로 그 크기가 컸으며 앙그반드의 우룰루키(날개달린 용)들의 우두머리였습니다.분노의 전쟁이라 불리는 전쟁당시 멜코르의 100만 오크부대를 무참히 도륙하며 승승장구하던 신들의 세계 발리노르 군의 진격을 단번에 막아버린 장본인이기도 하죠. 이 전투에서 앙칼라곤은 에아렌딜(반지의 제왕 1편 종반쯤에 프로도를 쫓아가려는 우루크하이들을 저지하며 아라곤이 외친 이름)이라는 인물에 의해 사망을 하게 되고, 그 에아렌딜이 이끌고온 수천의 독수리군대에 의해서 우룰루키들은 열에 아홉이 죽고 극소수만 살아남게 됩니다. 이 전쟁은 우리가 반지의 제왕 :왕의 귀환에서 독수리 몇마리 날라와 나즈굴이랑 하늘에서 푸닥거리하는 그런 전쟁과는 차원이 다른거라고만 생각해 주시면 됩니다.아, 이 전쟁에서 살아남은 몇 안되는 찌질이중 스마우그도 포함되어있습니다.많은분들이 공감하시겠지만 싸움은 뭐니뭐니해도 좁밥싸움이 가장 재미있는 법입니다. 아마 우리들이 반지의 제왕과 호빗에 큰 재미를 느끼는 이유도 알게모르게 그 옛날 과거에는 너도나도 찌질이들이 이제는 호랑이 없다고 숲이 제세상인냥 설치면서 싸우는게 재미지기도 해서가 아닐까 싶습니다.마침 찌질이 좁밥 얘기도 나왔으니 다음에는 혼자서 카리스마있는척은 다 했지만 과거에는 얘가 얼마나 찌질이 빙구였는지에 대해서 포스팅 하겠습니다.뻘글 읽어주셔서 감사해요.잘못된 정보 수정-사우론과 발록은 아이누 중에서도 하급인 '마이아', 즉 기독교적 해석을 하자면 '대천사'급의 존재들입니다.멜코르나 만웨, 울모, 아울레와 같은 이들이 '발라', 즉 신급의 존재들이고, 그 밑에서 따르는 '마이아' 들이 존재하는 것이지요.대표적으로 아울레의 시종, 마이아였으나 멜코르를 따라 타락한 사우론(마이아 시절 이름은 '마이론', 훌륭한 자의 뜻)과,이스타리로 불리며 중간계에 파견된 다섯 마법사들, 가장 유명한 만웨의 부하 간달프, 마이아 이름인 '올로린'과사우론과 같이 아울레의 시종이었던 '사루만', 마이아 이름은 '쿠르니르'와,엔트를 만든 발라 야반나의 시종으로 그 주인을 꼭 닮은 '갈색의 라다가스트' 등, 이들은 모두 아이누에 속하는 신급 존재들입니다.영화에는 잘못 묘사되는 것이, 원작 소설에서는 사실상 사우론을 제외하고는 맞설 존재가 없는 간달프가 한낱 인간 앙그마르의 마술사왕에게 쩔쩔매는 부분입니다. 원작에서는 아홉 반지 악령을 껄끄러웠지만 모두 격퇴하는 간달프의 묘사도 나옴에도 불구하구요.반면 발록은 간달프와 동급인 마이아로, 간달프가 아주 힘겹게 이길 만한 상대였습니다.여튼, 사우론과 발록은 멜코르가 만든 존재가 아닌 아이누로 묶여지는 신급 존재에서 다만 발라와 마이아의 차이만 있다고 정리할 수 있습니다. :)출처- 오늘의 유머 미스릴워터님의 게시물.

-

-

-

[자유·수다] Bgm)중간계 동물

흥미진진한 반지의제왕 동물

1.독수리

반지의제왕에서 동물 하면 제일 먼저 떠오르는 게 바로 독수리

상고로드림의 봉우리로부터 핑곤과 독수리 소론도르에 의해 구출된 마이드로스

?위 짤은 모든 독수리에 선조인 소론도르야. 만웨의 제1전령.

소론도르가 얼마나 강하냐 하믄 사우론하고 싸워도 밀리지 않을 정도이다.

바람의 왕이자 모든 독수리의 지도자인 과이하르도 소론도르의 자손이며,

크기와 힘 모두 소론도르에 비교가 되지않지, 소론도르는 막강 그 자체.

바람과 독수리의 왕 과이히르

과이히르를 비롯한 휘하 독수리들은 안개산맥 동쪽에 거주하며 간달프와 라다가스트를 돕는다.

간달프가 오르상크 철탑 꼭대기에 갇혔을때 구출한것도 과이히르임.

라다가스트가 보냈다고함.

물론 모라논 전투때도 라다가스트가 과이히르와 휘하독수리를 보냈다.

2.베오른족과 그림베오른 영감

왼쪽에 있는 곰같은 거구가 베오른족의 족장이자 그림베오른의 아버지인 베오른.

위 짤은 간달프,빌보,난쟁이들이 하루만 묶게해달라고 부탁하는 장면이다.

여기서 간달프의 지혜가 돋보이는데,

간달프가 베오른에게 재미있는 애기를 해주면서 하이라이트마다

난쟁이를 한명씩 들여보낸다.ㅋ 근데 동물애기하면서 왜 베오른을 들먹이냐고면

아래짤을 보자

보다시피 베오른은 곰과 인간의 모습 둘을 모두 취할수 있다, 물론 그의 일족도 마찬가지.

베오른의 일족은 안개산맥부터 머크우드에 이르는 넓은 땅을 지배하며 살아가는데,

글로인이 "베오른의 일족이 없었다면 데일에서 리븐델에 이르는 길은 없었을 것이다"라고

말했을 정도로 이들의 역할은 중요하다고함. 아쉬운 점은 통행세가 매우 비쌋다.ㅋ

그리고 베오른은 무력또한 먼치킨인데 설명을 위해 소설의 한부분을 보자.

마지막 순간에 베오른이 나타났다.

그가 어떻게, 어디에서 왔는지는 아무도 모른다.

그는 혼자서 곰의 모습으로 나타났고, 분노하여 거인 만큼이나

체구가 커진 것 같았다.

포효하는 베오른의 목소리는 북과 대포 소리를 합친 것보다 컸다.

그는 앞을 가로막고 있는 늑대들과 고블린들을 지푸라기와 깃털처럼

내던져 버렸다. 천둥처럼 콰르릉거리며 그들의 후방을 공격하여

포위망을 뚫었다. 베오른은 창을 맞아 쓰러진 소린을 들어올려서

전투가 벌어지지 않는 곳으로 데려갔다.

베오른은 금방 돌아왔다.

그의 분노는 갑절로 격렬해져서 어떤 것도 그에게 저항할 수

없었고, 어떤 무기도 그에게 상처를 입힐 수 없을 것 같았다.

그는 호위대를 쫓아 버리고 볼그를 끌어내려 뭉개 버렸다.

"호빗" - 씨앗을 뿌리는 사람 출판사 발췌

보다시피 베오른족은 개개인이 강하다.

그러니 오크와 와르그의 압박에도 견디면서 성장할수 있었겠지.

또한 베오른 영감은 요리에도 매우 능했는데,

베오른 영감의 전매특허인 따끈따끈한 크램빵이 있었슴.

이 빵은 매우 맛있어서, 후일 김리가 크램과 램바스를 헷갈렸다 함.

참고로 램바스는 한입만 먹어도 배부른 요정들이 만든 신비의 빵이다.

베오른의 일족은 이후 사우론이 몰락한후에도 이통로를 지키며

중간계에서 중요한 역할을 해낸다.

3.거미

반지의 제왕 3편에 나오는 거대거미 있지?

바로 그 거미에 대해 설명할 거야.

먼저 거미조상부터보자.

거미여왕 옹골리안트와 악의군주 멜코르.

이 둘은 원래 그리 좋은 사이가 아니었지만 계약을 맺고 동업을 하기로한다.

멜코르가 옹골리안트 보고 그림에 나온 나무의 수액을 빨아 먹어달라 하지.

그러고도 배가 고프면 모든 걸 주겠다고 함.

근데 옹골리안트 는 받을수록 더 받으려고 하는 습성이 있슴.

이년은 쳐먹을수록 배가 고파지는 스타일임.

그래서 나무 수액을 다 빨아 먹고 멜코르가 준 보석도 다먹어치우지만

여전히 배고파서 멜코르에게 먹을 걸 요구하게됨.

하지만 멜코르는 이미 모든 걸 줘버리고 손에 딸랑 보석하나만을 쥐고있었어

하지만 눈치빠른 옹골리안트가 이를 알고 그걸 내놓으라 한다.

근데 그 보석은 귀중한 실마릴이였어. 소설 실마릴리온도

이 보석을 기점으로 펼쳐지는 이야기.

아무리 약속을 했지만 멜코르가 그걸 줄리가 없잖아? 그래서

그걸 꼭 쥐고 있었어. 근데 실마릴은 쥐는 것 만으로도 손이 타들어가.

보다 못한 옹골리안트가 거미줄을 뽑아 멜코르를 나무에 친친 감아버림.

하지만 멜코르의 부하인 고스모그가 휘하 발록들을 이끌고 멜코르를 구출해냄.

그리고 옹골리안트는 꽁무니를 빼고. 그 후 옹골리안트에 관한 소식은 없는데

후문에 의하면 너무 배가 고픈 나머지 자신의 몸을 먹어치워 죽었다고 한다.ㄷㄷ

이 이야기를 왜 했냐하면 밑에짤을보자.

옹골리안트의 후손인 쉴롭. 이 거미 또한 암컷이다.

사우론이 이년을 '작은 고양이'라고 불렀다고 함.

옹골리안트에 비하면 아주 조막만한데.100분의1이나 될까?

그리고 유일한 약점이 있다면 빛을 매우 무서워 한다는 점이다.

에아렌딜의 빛때문에 샘한테도 쳐발릴 정도니 말이다.

물론 옹골리안트도 빛을 무서워 했지만 그녀에게는 빛마저 빨아들이는

능력이 있었기에 빛나는 나무의 수액을 빨아들일 수 있었다.

어쨋든 이년은 키리스 웅골에서 거미굴을 짓고 새끼를 양성하며 살아감.

오크든 인간이든 호빗이든 가리지 않고 냠냠.

식성은 조상인 옹골리안트를 닮았은듯하다.

하지만 이 거대한 거미는 가장 작은 생명체인 호빗에게 죽음을 당한다.

덩치값도 못하고 말이지.

신지현작성일

2013-05-13추천

2

신지현작성일

2013-05-13추천

2

-

[자유·수다] bgm]흥미진진 중간계 역사

펌]

저번 내용에서 누메노르의 등장을 다뤘지..

누메노르의 첫 왕인 '엘로스 타르미냐투르' 는 410년동안 누메노르인들을 통치하고

500살이 될때까지 살았어.

그리고 세월이 흘렀지.

가운데땅이 퇴보를 하면서 지혜와 빛이 사라질동안

누메노르의 두네다인들은 엘다르(엘프)와 우의를 나누며 번영했어.

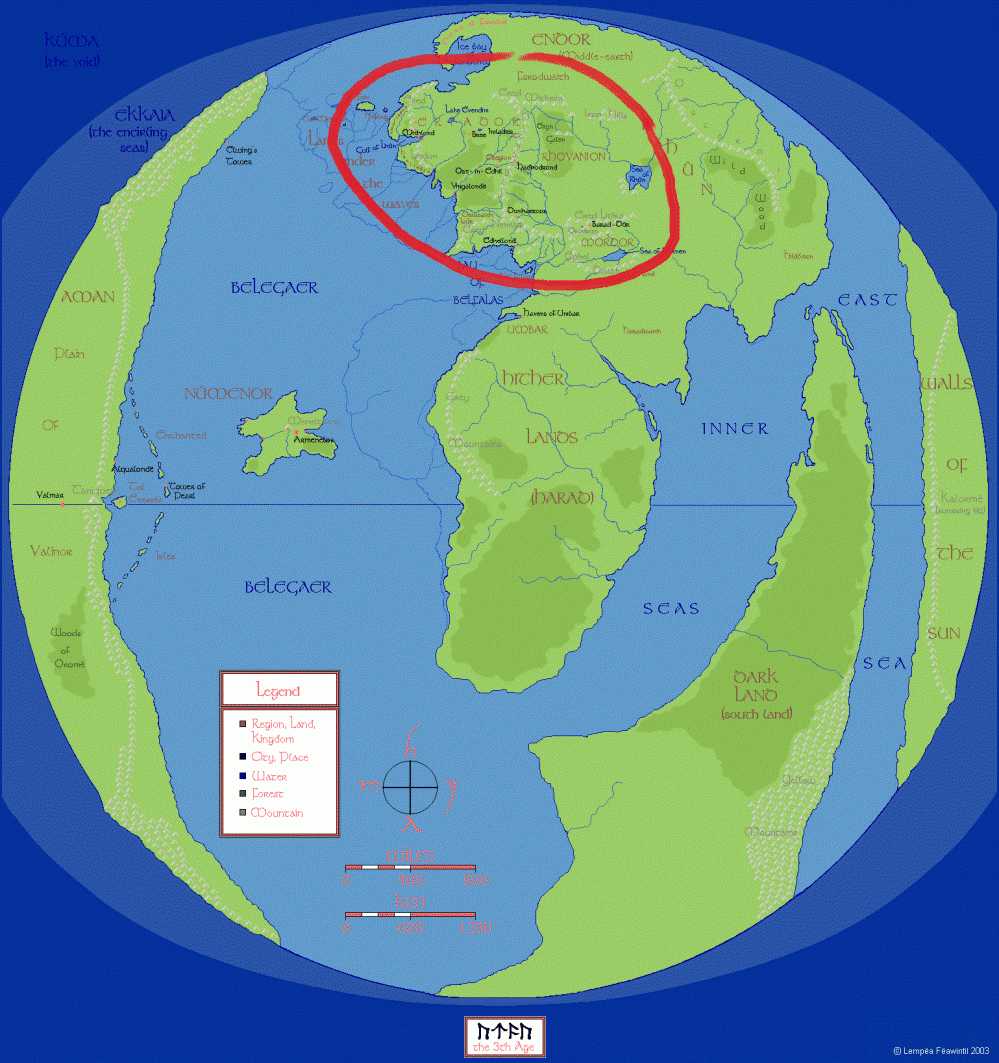

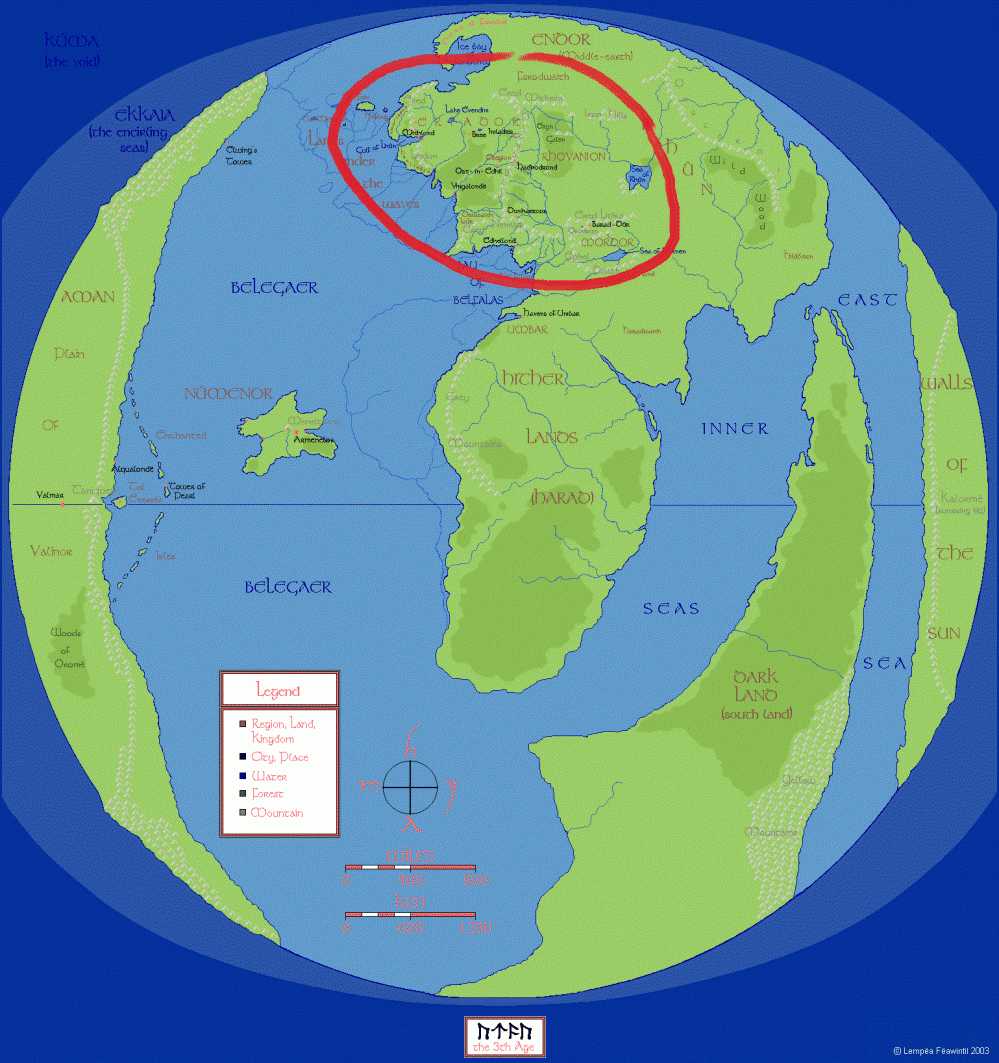

여기서 잠깐 게이들은 지금 엄청난 혼란에 빠진거 같아서 지도를 들고왔어.

아마 많은 게이들이 톨킨의 세계=가운데땅(중간계)

이렇게 생각할텐데..

아니야. 가운데땅은 저 빨간 동그라미 안을 가운데땅이라 해.

그리고 가운데땅 서쪽에 별모양 섬이 누메노르고

그 서쪽의 대륙이 바로 신들의 땅 아만, 즉 발라노르야.

신박하지? 신들이 인간이랑 같은 세상에 살고...

누메노르의 역사로 돌아와서..

두네다인의 기술은 상상을 초월하기에 이르러.

심지어 엘다르(엘프)조차 능가하던 기술도 있는데

바로 석공술이야.

인간이 유일하게 요정을 능가하는 기술인 누메노르 석공술이지.

이 누메노르 석공술로 만든 건물은

공성병기에도 무너지지않고 천년만년 오래가.

누메노르 석공술로 만든 대표적인 건물이

바로 미나스 티리스야.

세워져있는 땅 자체를 날려버리지 않는이상 절대로 깨트릴 방법이 없다는 사기적인 방어력을 자랑해.

실제 영화에서도 저 성벽은 절대 깨지지 않아

후세에 성벽 위에 덧붙인 능보 같은 구조물들이 깨질지언정 성벽은 굳건하지.

다시 돌아와서

누메노르는 모든 인간 왕국을 능가했어

마음만 먹는다면 가운데땅의 모든 인간 왕들과 전쟁을 치러 가볍게 이길 수 있었지..

하지만 그들은 무엇보다 평화를 사랑했고.

모든 기술 중에서 조선술과 항해술을 육성했어.

드넓은 바다를 항해하는건

두네다인 청년들의 주된 모험이자 공적이었지.

하지만 그들은 서쪽으로는 누메노르의 해안이 보일정도만 항해를 했어.

발라들이 그렇게 시켰거든

딱 요만큼만

그들은 발라들의 뜻을 완전히 이해하진 못했지만

만족하며 살아갔어.

가끔씩 눈이 아주 좋은자들은

날씨가 맑은날 메넬테르마(누메노르 정 한가운데 있는 산, 한라산같이)위에 올라가서

먼 서쪽을 보면 아득한 해안선 너머로 빛나는 도시와 거대한 항구, 탑들을 보곤 했지.

그중에서 똑똑한 자들은

그것이 발리노르가 아닌

불사의 땅 동쪽 끝 '톨 에렛세아'섬에 세워진 요정의 도시 '아발로네'라는걸 알았지.

왜냐하면 거기서 가끔씩 요정들이 배를타고 와서

노래하는 새와, 향기로운 꽃, 대단한 효능을 지닌 식물 등을 선물했거든.

그들은 또 에렛세이아 가운데서 자라는 흰나무 켈레보른의 묘목또한 가져왔는데

이 나무가 바로

곤도르 국기의 흰 나무야.

발라의 금제로 인해 당시 두네다인의 항해는 항상 동쪽을 향했어.

그들은 북부의 어둠에서부터 남쪽의 더위까지 항해했지.

이들은 '암흑의 시대'(사우론이 가운데땅을 지배하던2시대 후반)에 다시 가운데땅에 상륙했고

나약해져있던 가운데땅의 인간들에게 다시 지식을 가르쳤지.

가운데땅의 인간들은 그들덕에 어둠의 공포를 떨쳐버리고

두네다인을 신이라 부르며 숭상하기 시작했어.

하지만 그당시 누메노르인들은 가운데땅에 오래 머물지 않았는데

항해는 동쪽으로 했지만 마음은 항상 서쪽의 발리노르를 갈망했기 때문이야.

발리노르

이들의 이런 마음은 점점 심해져서

결국 나중에는 공공연히 이렇게 불평해

"왜 하루만이라도 아만(발리노르가 있는 대륙)에 가서 권능들의 축복을 맛볼 수 없단 말인가?

우린 아르다의 종족들 가운데서 강성해지지 않았는가?"

엘다르는 이런 소식을 발라들에게 전했고

신들의 왕 '만웨'는 누메노르의 전성기에 암운이 드리우는것을 알고 슬펴했어

타니퀘틸 정상에서 아르다를 내려보는 만웨

만웨는 누메노르에 사자(使者)를 보내

만웨의 사자들은 누메노르 왕을 비롯해서 귀기울이는 모든 이들에게

세상의 운명과 형성에 대해 간곡히 설명하지

"세상의 운명은 오직 그것을 만든 한 분만이 바꿀 수 있습니다.

당신들이 온갖 속임수와 함정을 피해 축복의 땅 아만으로 항해를 할 수 있다 하더라도

아무런 득이 될 게 없어요.

그곳에 있는 이들이 불사의 존재가 된 것은 그곳이 만웨의 땅이기 때문이 아닙니다.

불사의 존재들이 그곳에 살기 때문에 그곳이 신성한 곳이 된 것입니다.

그곳에 가면 당신들은 너무 강렬하고 환한 빛 속에 들어선 나방처럼 더 빨리 지치고 쇠약해질 것이오"

내용 길어짐 방지짤-발리노르

그러자 왕이 물어봐

"선대(先代)의 에아렌딜께서는 살아 계시지 않습니까? 혹시 그분은 아만 땅에 게시지 않으신가요?"

여기서부터 좀 대화가 어려워짐.

사자들이 대답해

"그는 죽음을 모르는 첫째자손(엘프)으로 판정을 받았고, 그래서 당신들과 다른 운명을 얻게 되었다는 것을 아실태지요.

하지만 그도 유한한 생명의 땅에는 다시 돌아올 수 없습니다.

당신과 당신의 백성은 일루바타르(신, 창조주, 발라들조차 일루바타르의 창조물)의 뜻에 따라

첫째자손이 아닌 유한한 생명의 인간으로 창조되었습니다.

당신들은 이제 두 종족의 좋은 점만을 취하려 하고 있어요. 자신이 원할때면 배를 타고 발라노르로 들어가고,

또 어떤때는 고향으로 돌아가고싶어 한단 말이오. 그럴수는 없어요.

더욱이 발라들로서는 일루바타르가 내린 선물을 빼앗을 수도 없습니다.

엘다르는 벌을 받지 않고 심지어 반역을 일으킨 자도 죽지 않는다고 하지만,

그건 그들에겐 포상도 아니고 처벌도 아닌 존재의 실현일 뿐 이랍니다.

그들은 이 세상을 벗어날 수도 없고, 또 이 세상에 묶여있어서 세상에 존재하는 한 떠날 수가 없어요.

세상에서의 삶이 그들의 삶이기 때문이지요.

인간들의 반역 때문에 (그때 당신들은 큰 역할도 하지 않았지만) 당신들이 벌을 받았고 그래서 죽게 되었다고 말하지만,

애당초 그건 벌이 아니었습니다.

죽음이 있기 때문에 당신들은 세상을 버리고 떠날 수 있고, 그래서 희망 속에서든 죽음 앞에서든 세상에 구속되지 않는 거지요.

그러니 누가 누구를 부러워해야 할까요?

글 길어짐 방지짤-시리온 입구

그러자 누메노르인들이 다시 물어봐

"우리가 왜 발라들이나 불사의 존재들의 말석이라도 부러워하면 안 됩니까?

우리는 잠시 후에 무슨 일이 벌어질 지도 모른 채 맹목적인 믿음과 확증 없는 소망을 요구받고 있을 뿐입니다.

하지만 우리는 이 땅을 사랑하고 있고 또 잃어버리고 싶지도 않습니다."

사자들이 다시 대답해

"사실 당신들에 관한 일루바타르의 생각이 어떤지는 발라들도 알지 못하며,

일루바타르는 장차 일어날 일을 모두 보여 주지도 않았습니다.

하지만 이 점은 분명합니다.

당신들의 본향은 이곳도 아니고 아만땅도 아니며 세상의 영역 안에 있는 어느곳도 아닙니다.

이곳을 떠나야 한다는 인간의 운명은 원래 일루바타르의 선물입니다.

이 선물이 슬픔이 된 것은 당신들이 모르고스의 어둠 속에 빠져들면서 스스로 그 두렵기 짝이 없는 거대한 어둠에

에워싸여 있다고 생각했기 때문입니다.

그래서 어떤 이들은 생명이 그들을 떠날 때까지 고집을 부리며 오만해지고 순종하지 않게 된 것입니다.

세월이라는 끝없이 늘어나는 짐을 진 우리 요정들은 이 점을 이해할 수가 없어요."

이 뒤로도 더 많은 대화를 하는데

그거까지 다 적으면 게이들 멘탈이 남아나지 않을꺼 같아.

이 사자들은 누메노르의 왕 타르 아타나미르를 찾아온 것인데

그는 누메노르의 13대 왕으로서 그의 재위시에 누메노르는 절정기를 구사하고 있었지

그는 재물을 탐하던 왕이었고,

가운데땅 사람들에게 조공을 바치게 해서

누메노르는 더이상 선사하는 입장이 아닌 빼았는 쪽이 되어있었어.

그는 사자들의 충고를 무시하고

모든 기쁨이 끝난 뒤에도 삶에 집착해.

그는 처음으로 분별력을 잃을때까지 삶을 포기하지 않고

아들에게 왕위를 물려주지 않은 왕이야.

본래 누메노르의 왕들은 오랜 수명을 누리며

아들들이 육체적으로나 정신적으로나 장성하면 세상을 떠나며 왕위를 물려주곤 했거든.

(정화된다)

신지현작성일

2013-02-24추천

9

신지현작성일

2013-02-24추천

9

-

[엽기유머] 영화 호빗에 나오는 드워프

호빗:뜻밖의여정에는빌보, 간달프 그리고 13인의 드워프용사들이 나온답니다.잃어버린 왕국을 향한 원정대는 마법사, 호빗, 전설의 용사인 참나무방패용사 소린이 이끄는 13명의 드워프들로 구성됩니다. 모두 15명으로 원정대를 구성하여 중간계에서 가장 사나운 불울 뿜는 용인 스마우그에게 빼앗긴 금과 보석이 가득한 드워프들의 왕국을 되찾으러 외로운산 에레보르를 향해 출발합니다. 그럼 호빗:뜻밖의여정을 함께 할 13인의 드워프용사들은 누구일까요? 13인의 드워프용사들은 전설의 용사인 참나무방패 소린과 12인의 용사인데 이들은 구성은 소린왕?을 중심으로 12명의 신하? 또는 동료들로 구성되는 것 같습니다. 이들은 모두 계약서를 작성하는데 계약서에는 수익은 구성원 수대로 공정하게 1/N로 나누고 위험, 부상, 사망에 따른 세부 내용이 포함되어있답니다. 문득 12명, 그리고 1명으로 구성된 용사들의 구성에서 톨킨의 생각이 궁금해지네요. 영화에 등장할 13인의 드워프용사들의 이름을 알아볼까요.간달프는 수시로 13명의 이름을 부르며 각자 무사한지 확인을 한답니다. 먼저 이들의 왕인 전설의 용사 참나무 방패의 THORIN OAKENSHIELD.Durin'folk라는 드워프왕가의 왕위 계승자로 할아버지가 THROR이고 아버지가 THRAIN입니다. 보석과 금을 좋아했던 할아버지인 THROR가 스마우그에게 왕국을 빼앗기고 오크왕 AZOG에게죽은 후 은원과 옛왕국을 되찾으려는 동기가 원정대를 이끌게됩니다. 오랫동안 소린을 따른 현명한 BALIN, 가장 덩치가 크고 용맹한 DWALIN둘은 형제로 발린은 백발수염, 드왈린은 대머리인데 쏘린과 친척관계로 방계왕족에 속합니다. 이번 원정 후 발린은 모리아(반지의제왕 1편참조)로 가서 군주가 된답니다. 잘 생기고 매력적인 FILI, KILI 형제2개의 칼을 쓰는 FILI와 활을 잘 쏘는 KILI는 매력적인 인물들 이랍니다.일행중 가장 어린 드워프들로 쏘린의 조카들인데, 이들의 어머니가 쏘린의 여동생이랍니다. 그리고 OWIN, GLOIN. 이 둘역시 형제입니다. 오인은 가는귀먹은드워프, 글로인은 김리의 아버지로, 반지의제왕1편에서 백발의 드워프로 김리와 함께 엘론드의 회의에 참석한답니다. 이번 원정에 김리는 어려서 참가하지 않았습니다.이둘도 쏘린과는 친척관계이며 발린과 드왈린과는 증조할아버지가 같습니다 왼쪽부터 NORI, ORI, DORI 셋은 형제간입니다. 쏘린과는 먼 친척관계 입니다.오리는 반지의 제왕 1편에서,모리아의 군주 발린의 무덤앞에서 읽던 오래된 드워프의 책을 쓴 드워프입니다.. ㅠㅠ... 익살스러워보이는 BOMBUR, BOFUR, BIFUR 이랍니다.보푸르와 봄부르는 형제, 비푸르는 이들과는 사촌간입니다.이들 3명은 일행중 Durin'folk라는 부족출신이 아닌, 다른부족 출신입니다.비푸르는 머리에 도끼가 밖혀있어 언어 장애가 있습니다. 수화를 통해 대화합니다 각자의 개성에 맞게 다양한 성격과 차림으로 다양한 무기들을 가진답니다.물론 각자 가지고 있는 재주나 성격도 다르답니다. 12명의 이름을 보면 BALIN, DWALIN 형제 / FILI, KILI 형제 / OWIN, GLOIN 형제 / NORI, ORI, DORI 형제 / BOMBUR, BOFUR, BIFUR형제 이렇게 5 그룹으로 나뉘어지는데이들은 대부분 쏘린의 친척이며 서로는 형제이거나, 친척이랍니다. 언어학에 조예가 깊었던 톨킨이 지은 이름이니 각자의 이름마다 어떤 의미가 있을 것 같습니다. 중간계에는 총 7개의 드워프 부족이 존재하는데, 쏘린이 속한 Durin' folk 라는부족이 가장 강력하고, 유력한 드워프 부족이며, 쏘린은 그 부족의 정통왕위 계승자 입니다.드워프들의 키는1M 전, 후이며 평균수명은 대략 250세 내외가 됩니다. 지하나 산간에 살며 남자들은 긴수염과 장발이며 하는 일로는 세공과 건축, 광부, 대장장이로 전사로서도 뛰어나며 무기로는 검과 칼등도 사용하지만 도끼나 망치를 사용하는 이들도 많답니다. 13인의 드워프용사들은 때로는 유쾌하게 노래하며 즐겁고, 때로는 적들과 용감하게 싸우고고집이 세지만, 자신의 잘못을 깨달으면 바로 사과를 하고, 서로를 진심으로 걱정하고 서로를 아끼고 위하는 모습을 보여준답니다.각자의 개성과 덕성이 모여서 구성된 13인의 드워프용사들이 앞으로 어떤 활약을 보여줄지 궁금해집니다. 오랜만에 만나는 간달프, 프로도, 빌보, 골룸, 사루만, 엘론드, 갈라드리엘 그리고 13명의 드워프용사들. 2편이 기다려짐...

-

[유머·엽기영상] 전설의 메탈 에메랄드 소드

I crossed the valleys the dust of midlands나는 타락한 중간계의 음침한 곳을 지나왔다. to search for the third key to open the gates그 관문을 통과할 수 있는 제 3의 열쇠를 찾기위해,Now I'm near the altar the secret inside지금 나는 거의 비밀의 내부를 파헤쳤다.As legend told my beloved sun light the dragons eyes전설은 내게 말해준다. 사랑하는 태양의 빛과 용의 눈을,On the way to the glory I'll honour my sword영광으로 향하는 길목에서 나는 나의 검에게 경의를 표한다.to serve right ideals and justice for all언제나 모든 궁극의 목적과 정의를 가르쳐준 나의 검.Finally happened the sun hit their eyes마침내 태양은 그들의 어두운 마음에 불을 밝혔다.the spell was creating strange games of light마법은 미지의 빛의 유희를 창조했다.Thanks to hidden mirrors I found my lost way내가 길을 잃고 헤메일때 발견한 귀감의 반사경에 감사드린다.over the stones I reached the place it was a secret cave역경을 넘어 내가 당도한 비밀의 동굴.In a long bloody battle that prophecies told신의 계시록에 예언되었던 길고 긴 유혈의 전투.the light will prevail hence wisdom is gold빛은 지혜의 정수로 널리 비추어질 것이다. 후렴)For the king for the land for the mountains충성을 맹세한 왕을 위해, 나의 조국과 산하를 위해,for the green valleys where dragons fly영험한 용이 박차고 날아오르는 푸른 계곡을 위해,for the glory the power to win the black lord검은 군주를 물리칠 수 있는 힘과 그 승리를 위해,I will search for the emerald sword난 에메랄드 검을 찾아 나설 것이다. Only a warrior with a clear heart오직 순수한 마음을 지닌 전사로써could have the honour to be kissed by the sun태양에 입맞추기 위한 명예와 경의로움으로 무장된.Yes, I am that warrior I followed my way그렇다, 난 내게 주어진 길을 묵묵히 걷는 전사다.led by the force of cosmic soul I can reach the sword에메랄드 검에 다다를 수 있는 광대무변한 영혼의 힘을 인도하는..On the way to the glory I'll honour my sword영광으로 향하는 길목에서 나는 나의 검에게 경의를 표한다.to serve right ideals and justice for all언제나 모든 궁극의 목적과 정의를 가르쳐준 나의 검. 후렴)x2For the king for the land for the mountains충성을 맹세한 왕을 위해, 나의 조국과 산하를 위해,for the green valleys where dragons fly영험한 용이 박차고 날아오르는 푸른 계곡을 위해,for the glory the power to win the black lord검은 군주를 물리칠 수 있는 힘과 그 승리를 위해,I will search for the emerald sword난 에메랄드 검을 찾아 나설 것이다. 가사가 예술.

-

[엽기유머] 북유럽 신화

북유럽 신화

덴마크·노르웨이·스웨덴·아이슬란드에 전하는 신화.

북유럽 신화는 게르만 신화의 일부이긴 하지만, 그 지방의 주민은 다른 게르만 종족보다도 몇 세기 늦게 그리스도교로 개종하였을 뿐만 아니라 개종 후에도 꽤 자유롭게 옛 신화를 이야기하고 글로 써서 전할 수가 있어, 풍부한 신화를 남겼기 때문에 이런 의미에서 게르만 신화를 대표한다고 할 수 있다.

이 장대한 신화는 그리스 신화와 함께 유럽 신화의 쌍벽을 이루고 있다. 이것을 전하고 있는 원전(原典)은 《고(古) 에다》로 총칭되는 8~11세기경에 걸쳐 이루어진 북유럽 고대의 많은 서사시와, 12~13세기 초두에 걸쳐 아이슬란드의 대학자인 스노리스툴루손이 쓴 《신(新) 에다》 (산문의 에다)를 필두로 하여, 거의 같은 시기에 덴마크의 삭소 그라마티쿠스가 쓴 《덴마크인의 사적(事蹟)》(게스타 다노룸) 등이 있다.

1. 신과 기타 종족

북유럽 신화의 신은 아스와 반 두 신족으로 나뉜다. 요툰 즉 거인들은 신들과 대적 상태에 있었다. 북유럽 신화에는 또 알프 즉 요정과 드베르그 즉 난쟁이, 펜리르라는 늑대, 미드가르드 뱀 또는 요르문간드라는 거대한 뱀 등이 등장한다. 위그드라실이라는 거대한 서양 물푸레나무인 세계수가 있다.

2. 북유럽 신화의 세계

신들은 아스가르드에 살았다. 거인들은 요툰헤임에 살았다. 땅밑에는 춥고 어두운 니플헤임이라는 저승세계가 있었다. 그 중간에는 우리가 아는 세상인 미드가르드, 즉 중간계가 있었다.

3.등장인물

(ㄱ)

가름 (Garm) - 저승의 사냥개.

갈라르 (Galar) - 현자 크바시르를 죽인 난쟁이.

걀 (Gjall) - 헤임달의 나팔.

걀프 (Gjalp) - 거인 게이로드의 딸.

게르드 (Gerd) - 프레이르가 첫눈에 반한 거인족 여인.

게이로드 (Geirrod) - 토르를 죽이려고 하다가 오히려 죽음을 당한 거인.

게피온 (Gefion) - 풍요의 여신.

군로드 (Gunnlod) - 신주인 크바시르의 꿀술을 지키는, 거인 수퉁의 딸.

굴린부르스티 (Gullinbursti) - 프레이르의 황금 수퇘지.

굴린캄비 (Gullinkambi) - 신들에게 라그나뢰크가 닥쳤음을 알리는 황금 볏의 수탉.

굴베이그 (Gullveig) - 에시르 신들에 의해 세 번이나 불태워진 바니르 여신.

굴팍시 (Gullfaxi) - 거인 흐룽그니르의 말.

궁니르 (Gungnir) - 오딘의 무기로서 마법의 창.

그니파헬리르 (Gnipahellir) - 저승 니플헤임으로 가는 입구 앞에 있는 동굴.

그레이프 (Greip) - 거인 게이로드의 딸로서 걀프의 자매.

그로아 (Groa) - 마법의 노래로 상처를 낫게 하는 무녀.

그리드 (Grid) - 오딘의 거인족 연인.

글레입니르 (Gleipnir) - 신들이 늑대 괴물 펜리르를 묶을 수 있도록 난쟁이들이 만들어 준 마법의 끈.

기미르 (Gymir) - 거인. 프레이르와 결혼한 게르드의 아버지.

긴눙가가프 (Ginnungagap) - 천지창조 이전에 존재하던 태초의 빈 공간.

길링 (Gilling) - 아내와 함께 난쟁이 퍄라르와 갈라르에게 죽음을 당하는 욕심꾸러기 거인.

길피 (Gylfi) - 여신 게피온에게 속아 땅을 떼어 준 스웨덴의 왕.

김리 (Gimli) - 라그나뢰크 이후에 신들이 살게 되는 가장 아름다운 궁전.

강글레리 (Gangleri) - 시와 전쟁과 죽음의 신

(ㄴ)

나글파르 (Naglfar) - 죽은 자의 손톱으로 만들어진 배.

나르비 (Narvi) - 시긴과 로키 사이에 태어난 아들.

나스트론드 (Nastrond) - 저승 헬의 연안(沿岸)으로서 악인들만 따로 모아두는 곳.

난나 (Nanna) - 식물의 여신.

노른 (Norns) - 운명을 주관하는 세 여신.

노아툰 (Noatun) - 아스가르드에 있는 뇨르드의 궁전. 나무로 만들어졌다.

뇨르드 (Njord) - 바다와 바람의 신.

니드호그 (Nidhogg) -저승 니플헤임에서 이그드라실 뿌리를 갉아먹고 시체를 먹어치우는 용.

니플헤임 (Niflheim) - 죽은 자들의 땅. 몹시 춥고 안개에 싸여 있으며 언제까지나 밤만 계속된다.

(ㄷ)

드베르그 (Dverg) - 니다벨리르 지하에 사는 검은 꼬마요정.

드라웁니르 (Draupnir) - 아흐레마다 똑같은 황금 팔찌가 여덟 개씩 생겨나는 신비의 팔찌.

드발린 (Dvalin) - 해를 너무 보고 싶어한 나머지, 햇빛을 쬐어 돌이 되어 버린 난쟁이.

드워프 (Dwarf) - 판타지 문학에 등장하는 난쟁이 종족.

(ㄹ)

라그나뢰크 (Ragnarok) - 모든 힘의 파괴, 세상의 종말.

란 (Ran) - 바다의 여신.

레긴 (Regin) - 마법사 농부인 흐레이드마르의 아들.

로기 (Logi) - 우트가르드 로키의 성에서 벌어진 빨리 먹기 시합에서 로키를 이긴 거인.

로스크바 (Roskva) - 티알피와 함께 토르의 하인이 된 소녀.

로키 (Loki) - 오딘의 마음에 들어 신으로 받아들여진 거인.

룬 (Gefion) - 특별한 신과 인간이 사용한 마법의 문자.

리그 (Rig) - 헤임달이 농노, 농민, 왕족과 귀족이라는 세 인간 계급을 만들 때 사용한 이름.

리프 (Lif) - 라그나뢰크가 지속되는 동안 리프트라시르와 함께 생명수 이그드라실에 숨었다가 살아남는 남자.

리프트라시르 (Lifthrasir) - 라그나뢰크 때 리프와 함께 생명수 이그드라실에 숨었다가 살아남는 여자.

린드 (Rind) - 오딘의 연인. 오딘과의 사이에 아들 발리를 두었다.

링비 (Ryngvi) - 괴물 늑대 펜리르가 마법의 끈 글레입니르에 묶여 있는 섬.

링호른 (Ringhorn) - 광명의 신 발데르가 난나와 함께 화장되는 배.

(ㅁ)

마그니 (Magni) - 토르와 거인족 여인 야른삭사 사이에 태어난 남자 아이.

모드구드 (Modgud) - 요툰헤임에 있는, 굘 강의 다리를 지키는 처녀

모디 (Modi) - 토르의 아들. 형제인 마그니와 함께 라그나뢰크에 살아남는다.

모티르 (Mothir) - 귀족 계급의 조상이 되는 여인.

묠니르 (Mjolnir) - 토르의 강력한 무기인 쇠망치.

무닌 (Muninn) - 오딘의 두 까마귀 중의 하나.

무스펠 (Muspell) - 불의 거인 수르트가 지키는, 남쪽에 있는 불꽃이 타오르는 땅

무스펠 (Muspell) - 라그나뢰크 때 수르트가 이끌고 신들과 싸우는 불의 거인들의 아들들.

문 (Moon) - 달의 마차를 모는, 문딜파리의 아들.

문딜파리 (Mundilfari) - 문과 선의 아버지.

미드가르드 (Midgard) - 인간들이 사는 세계.

미미르 (Mimir) - 지혜의 샘을 지키는 현명한 신.

미미르의 샘 (Mimir's Well) - 요툰헤임의 이그드라실 뿌리 아래에 있는 지혜의 샘.

미스트 칼프 (Mist Calf) - 거인들이 진흙으로 만든 거인.

(ㅂ)

바나헤임 (Vanaheim) - 아스가르드에서 바니르 신들이 사는 지역.

바니르 (Vanir) - 나중에 에시르 신족과 합친 신의 한 종족.

바우기 (Baugi) - 거인 수퉁의 동생. 신주, 크바시르의 꿀술을 찾으러 나선 오딘을 일꾼으로 고용한다.

발데르 (Balder) - 광명의 신. 오딘과 프리그 사이에 태어난 신. 온 세상의 빛과 같은 존재이다.

발라스칼프 (Valaskjalf) - 아스가르드에 있는 오딘의 궁전.

발리 (Vali) - 로키와 시긴 사이에 태어난 아들. 신들의 마법으로 늑대가 되어 동생 나르비를 물어 죽였다.

발리 (Vali) - 오딘과 린드 사이에 태어난 아들.

발키리에 (Valkyries) - 죽음의 천사들.

발할라 (Valhalla) - 오딘이 라그나뢰크를 대비해 세운, 죽은 인간 전사들의 궁전.

베 (Ve) - 보르와 거인족 여인 베스틀라 사이에 태어난 신.

베르단디 (Verdandi) - 인간, 신, 거인, 난쟁이 등의 운명을 결정하거나 내다보는 운명의 여신들인 노른 중의 하나.

베르겔미르 (Bergelmir) - 최초의 서리 거인 이미르가 죽으면서 흘린 피가 대홍수를 일으킬 때 아내와 함께 살아남는 거인.

베스틀라 (Bestla) - 보르의 아내. 거인족 여인으로서 오딘, 빌리, 베를 낳았다.

보르 (Bor) - 부리의 아들. 오딘, 빌리, 베 형제의 아버지로서, 보르의 아내는 거인족 여인 베스틀라이다.

볼베르크 (Bolverk) - 신주를 찾아 거인들의 땅 요툰헤임으로 갔을 때 오딘이 사용한 이름.

부리 (Buri) - 암소 아우둠라가 소금기가 있는 얼음을 사흘 동안 핥아 태어난 신들의 조상.

브라기 (Bragi) - 시와 웅변의 신. 오딘의 아들이며, 이둔의 남편이다.

브레이다블리크 (Breidablik) - 아스가르드에 있는 발데르의 궁전.

브로크 (Brokk) - 에이트리와 함께 신들의 보물을 만들어 낸 난쟁이.

브리싱가멘 (Brisingamen) - 빛나는 목걸이.

비그리드 (Vigrid) - 사방 1450리로 뻗은 아스가르드의 평원.

비다르 (Vidar) - 오딘과 거인족 여인 그리드 사이에 태어난 아들.

비무르 (Vimur) - 토르가 거인 게이로드의 집으로 가는 길에 만나는 강.

비프로스트 (Bifrost) - 아스가르드와 미드가르드를 연결하는 세 가닥 무지개 다리.

빌리 (Vili) - 보르의 둘째 아들. 오딘, 베와 형제지간인 신이다.

빌스키르니르 (Bilskirnir) - 아스가르드에 있는 토르의 궁전.

빛나는 목걸이 (Brisingamen) - 프레이야가 네 명의 난쟁이 알프리그, 드발린, 베를링, 그레르에게서 얻은 너무나 아름다운 목걸이.

(ㅅ)

선 (Sun) - 문딜파리의 딸. 정해진 궤도를 따라 태양을 실은 마차를 몬다.

세스룸니르 (Sessrumnir) - 아스가르드에 있는 프레이야의 궁전.

수르트 (Surt) - 천지 창조 이전부터 긴눙가가프 남쪽의 불꽃이 타오르는 땅 무스펠을 지키는 거인.

수퉁 (Suttung) - 거인으로서, 길링의 아들.

스뇌르 (Sn r) - 농민 종족의 여자 조상.

스바딜파리 (Svadilfari) - 바위 거인이 아스가르드의 성벽을 쌓는 것을 도와준 괴력의 늙은 수말.

스바르탈프헤임 (Svartalfheim) - 검은 꼬마요정들의 땅. 미드가르드의 니다벨리르 지하에 있다.

스카디 (Skadi) - 스키와 사냥의 여신.

스콜 (Skoll) - 해와 선을 항상 쫓는, 거인 노파의 두 늑대 아들 중 한 명.

스쿨드 (Skuld) - 운명의 세 여신 노른 가운데 한 명. 미래를 주관한다.

스크리미르 (Skrymir) - 토르 일행이 우트가르드 로키를 찾아 모험을 떠나 만났던 엄청나게 큰 거인

스키드블라드니르 (Skidbladnir) - 난쟁이 형제 이발디의 아들들이 프레이르에게 선물한 보물 배.

스키르니르 (Skirnir) - 프레이르의 하인.

슬레입니르 (Sleipnir) - 다리가 여덟인 오딘의 준마.

시긴 (Sigyn) - 로키의 충실한 아내, 로키와의 사이에 낳은 아들 발리와 나르비가 있다.

시프 (Sif) - 금발의 여신.

(ㅇ)

아스가르드 (Asgard) - 신들의 세계. 매우 견고한 성벽으로 둘러쳐져 있다.

아스크 (Ask) - 오딘, 빌리, 베 형제가 물푸레나무로 만든 최초의 남자.

아에기르 (Aegir) - 바다의 신.

아우둠라 (Audumla) - 무스펠의 불꽃으로 말미암아 니플헤임의 얼음이 녹은 물방울에서 태어난 암소.

아우르반딜 (Aurvandi) - 무녀 그로아의 용감한 남편.

아이 (Ai) - 농노 종족의 조상. 증조 할아버지로 그려진다

아피 (Afi) - 농민 종족의 조상. 할아버지로 그려진다

안드바리 (Andvari) - 최고의 난쟁이 마법사.

알비스 (Alvis) - 토르의 꾀에 넘어가 자신의 박식함을 자랑하다가 햇빛을 쬐고 돌로 변한 난쟁이

알프 (Alf) - 북유럽 신화에 등장하는 요정 종족.

알프헤임 (Alfheim) - 아스가르드에 있는, 요정들이 사는 땅.

암마 (Amma) - 농민 종족의 조상. 할머니로 그려진다

앙그르보다 (Angrboda) - 로키의 애인인 거인족 여인.

야른삭사 (Jarnsaxa) - 토르의 거인족 연인. 마그니의 어머니.

얄 (Jarl) - 헤임달이 자신의 아들이라고 한 왕. 헤임달로부터 마법의 룬 문자를 전수 받는다

에그테르 (Eggther) - 나그나뢰크가 임박했음을 알리는 거인들의 수문장.

에다 (Edda) - 농노 종족의 조상. 증조 할머니로 그려진다

에시르 (Aesir) - 오딘이 이끄는 신들의 한 종족.

에이트리 (Eitri) - 생 브로크와 함께 굴린부르스티, 드라웁니르, 묠니르를 만든 난쟁이.

에인헤르자르 (Einherjar) - 발할라의 용감한 전사들.

엘류드니르 (Eljudnir) - 니플헤임에 있는 헬의 궁전.

엘리 (Elli) - 우트가르드 로키가 마법으로 만든 노파.

엘프 (Elf) - 알프.

엠블라 (Embla) - 오딘, 빌리, 베 형제가 느릅나무로 만든 최초의 여자.

오드 (Od) - 멀리 여행을 떠난 프레이야의 남편.

오딘 (Odin) - 북유럽 최고의 신.

오테르( (Otter) - 마법사 농부인 흐레이드마르의 아들.

요르문간드 (Jormungand) - 미드가르드의 사는 뱀.

요툰헤임 (Jotunheim) - 거인들이 사는 땅.

우르드 (Urd) - 운명의 세 여신 중 과거를 주관하는 여신.

우트가르드 (Utgard) - 거인의 왕 우트가르드 로키가 다스리는, 요툰헤임에 있는 성.

우트가르드 로키 (Utgard-Loki) - 마법을 사용하는 우트가르드의 거인 왕.

이그드라실 (Yggdrasill) - 모든 세상에 뿌리를 내리고 있으면서 생명을 보호하는 물푸레나무.

이둔 (Idun) - 청춘의 여신.

이미르 (Ymir) - 무스펠의 불꽃이 녹인 니플헤임의 얼음 물방울에서 태어난 최초의 생명체.

이발디 (Ivaldi) - '이발디의 아들들'이라 불린 난쟁이 형제.

(ㅋ)

카를 (Karl) - 농민 종족의 남자 조상.

콘 (Kon) - 헤임달이 자신의 아들이라고 한 얄의 아들. 마법의 룬 문자를 깨우쳤다.

크바시르 (Kvasir) - 지혜로운 신. 바니르 신 가운데 한 신으로 등장하여 신들의 원수가 되어 도망간 로키를 잡는 데 앞장선다.

크바시르 (Kvasir) - 신들의 침으로 만든 현자. 아홉 세상 모두에게 존경을 받는다.

(ㅌ)

탕그노스트 (Tanngnost) - 토르의 전차를 끄는 두 마리 염소 중의 한 마리.

탕그리스니 (Tanngrisni) - 탕그노스트와 함께 토르의 전차를 끄는 염소.

토르 (Thor) - 오딘과 표르긴(대지) 사이에 태어난, 천둥과 번개의 신.

토크 (Thokk) - 발데르가 저승에서 살아 돌아오지 못하도록 한 거인 여자.

트랄 (Thrall) - 농노 자식들의 아버지. 아이와 에다의 아들이며 티르의 남편.

트롤 (Throll) - 북유럽 신화에 등장하는 괴물 종족. 힘이 무척 세고 보물을 좋아한다.

트루드 (Thrud) - 난쟁이 알비스가 첫눈에 반해 버린, 토르의 딸

트루드헤임 (Thrudheim) - 아스가르드에 있는 토르의 영토. 트루방이라 불리기도 한다.

트림 (Thrym) - 토르의 쇠망치를 훔치고 프레이야를 신부로 데려올 것을 요구한 서리 거인 왕.

트림헤임 (Thrymheim) - 요툰헤임의 높은 산에 있는 티아지의 저택.

티르 (Thir) - 농노 종족 트랄의 아내.

티르 (Tyr) - 전쟁과 법의 신.

티아지 (Thiazi) - 스카디의 아버지.

티알피 (Thialfi) - 토르의 충실한 하인.

(ㅍ)

파티르 (Fathir) - 귀족들의 남자 조상.

파르니르 (Fafnir) - 마법사 농부의 둘째 아들로 오테르, 레긴과 형제.

퍄라르 (Fafnir) - 난쟁이. 갈라르와 함께 현자 크바시르를 죽여 그 피로 신주를 만든다

퍄라르 (Fjalar) - 거인들에게 결전의 날 라그나뢰크가 다가왔음을 알리는 붉은 수탉.

펜리르 (Fathir) - 로키의 늑대 아들. 신들에 의해 마법의 끈 글레입니르에 묶인 채 링비 섬에서 라그나뢰크가 오기만을 기다린다

펜살리르 (Fensalir) - 아스가르드에 있는 프리그의 궁전.

풀크방 (Folkvang) - 아스가르드에서 프레이야의 궁전이 위치한 지역.

풀라 (Fulla) - 프리그의 하녀.

프라낭의 폭포 (Franang's Fall) - 로키가 연어로 변신해 숨어 있다가 신들에게 잡힌 곳.

프레이르 (Freyr) - 풍요와 다산의 신.

프레이야 (Freyja) - 사랑과 미의 여신.

프리그 (Frigg) - 신들의 여왕.

핌불베트르 (Fimbulvetr) - 라그나뢰크에 앞서 미드가르드에 3년 동안 지속되는 혹독한 추위.

(ㅎ)

하티 (Hati) - 문이 모는 달의 마차를 쫓다가 라그나뢰크 때 달을 삼켜 버리는 늑대.

헤르모드 (Hermod) - 용감한 신. 오딘의 아들.

헤이드룬 (Heidrun) - 발할라 궁전 밖에서 풀을 뜯으며, 용감한 전사들인 에인헤르자르를 위해 끊임없이 벌꿀 술을 제공하는 염소.

헤임달 (Heimdall) - 신들의 파수꾼.

헬 (Hel) - 니플헤임에 있는, 죽은 자들이 사는 거대한 성채.

헬 (Hel) - 저승의 여왕.

호니르 (Honir) - 다리가 길고 우유부단한 신.

호드 (Hod) - 로키의 꾐에 빠져 겨우살이 가지를 던져 형 발데르를 죽이는 장님 신.

후기 (Hugi) - 인간 소년 티알피와 달리기 경주를 벌여 이긴 거인.

후긴 (Huggin) - 세상을 날아다니며 오딘에게 정보를 전해 주는 까마귀.

흐닛뵤르그 (Hnitbjorg) - 거인 수퉁이 신주를 숨겨 놓은 요툰헤임의 산.

흐레세이 (Hlesey) - 아에기르와 란의 궁전 가까이에 있는 섬.

흐레이드마르 (Hreidmar) - 농부이면서 뛰어난 마법사.

흐룽그니르 (Hrungnir) - 거인족 최고의 장사.

흐리드스칼프 (Hlidskjalf) - 오딘의 궁전 발라스칼프에 있는 의자.

히로킨 (Hyrrokin) - 발데르를 화장시키는 배 링호른을 바다에 띄운 거인 여자.

히미르 (Hymir) - 티르의 거인족 양아버지.

히민뵤르그 (Himinbjorg) - 아스가르드에 있는 헤임달의 궁전.

히민료트 (Himinhrjot) - 티르의 양아버지 히미르가 아끼던 소.

스탑레드작성일

2010-06-24추천

5

스탑레드작성일

2010-06-24추천

5

-

-

-

[영화리뷰] 트라이앵글-포스터만큼이나 복잡하고 어지러운 영화

트라이앵글-포스터만큼이나 복잡하고 어지러운 영화

이 글에는 스포일러가 있습니다.

영화를 안 보신 분들은 Backspace를 눌러 주십시오.

이 글을 쓰는 현재 100% 이해를 못한 것이 저의 한계입니다.

이건 지극히 개인적인 생각이지만, 운전기사가 만일 신이나 일종의 저승사자라면 (태워 드릴까요?) 영화는 주인공이 아이를 학대하는 엄마였지만, 일말의 양심은 있었나 봅니다. 아마 그런 삶이 지속된다면 많은 엄마들이 종종 상황에 따라 그렇게 돌변할지도 모르죠. 자폐아 아들을 데리고 서둘러 친구들을 만나기 위해 빠르게 차를 타고 이동하다가 갈매기가 차에 부딪힌 이후 아이는 울고, 아이가 겁내하자 아이를 달래려다 결국 트럭과.....이 영화는 죽은 이후 부터의 세계를 계속 반복적으로 그리고 있는 것 같습니다.

차가 몇 바퀴나 구르는 엄청난 사고로 죽고 나서도 피 한방울 뭍지 않은 주인공(영혼)이 자신의 시체를 바라보는 장면에서 (화면이 암전되죠. 다른 사람들은 그녀를 못 보는 것으로 보아 그녀는 살아있는 제스가 아닙니다.) 자신이 결국 아이를 죽게 만들었다는 일종의 죄책감이 일고, 이를 부정하고 싶은 강한 욕망 때문에 이후로 부분적 기억상실을 일으킨 것처럼 보일수도 있습니다. 그러나, 제스(영혼)이 보고 있는 장면은 사실은 자신이 보고 싶은 장면만(학대하는 제스 A을 죽이고 아이와 떠나는)을 보고 있는 것입니다. 하나씩 설명해 보겠습니다. 나중에 함선에서 맛있게 먹은 과일들이 썩어있는 장면도 보십시오. 또 자신의 동일체를 바다에 떨구고 테이블 레코더가 들리는 방에서 거울을 보며 피를 닦는 장면을 보시면 손가락에 피 한 방울 없습니다. 현실이 아닌 것이죠.

그런데, 영화 초반 아들을 토요일에도 학교에 보냈다는 말은 거짓말이므로(특별반(?)이라서 매일 가나보지라는 트라이앵글 선상에서의 그렉과 빅터의 대화) 그녀 자신도 자신의 이상한 상태와 앞으로 벌어질 일들을 어느 정도 의식적으로건 무의식적으로건 예상하고 있는 것처럼 보입니다. 아마도 그녀의 자아가 현실의 아들의 죽음을 부정하고 싶은 강한 욕망과 절친에게 만날 때부터 포옹을 하며 미안하다고 말하면서, 계속해서 둘의 대화 가운데 느끼는 묘한 이성적 감정 간의 내적 갈등이나 대립이 아닐까 생각됩니다. (첫번째 장면의 보트에 올라타는 장면과 마지막 장면에서 보트에 올라타는 장면을 보면 동일한 사건의 반복이지만, 분위기가 이상하리만치 전혀 다르죠.)

그녀는 이미 죽은 사람이므로, 배에 함께 올라탄 동료들이나 영화 속 함선 사건 또한 실제로 벌어진 일들이 아닌 것 같네요.즉 죽은 사람들은 자신과 아이일 뿐 그 사람들은 실제세계에서 만난 존재들이 아닌 것 같습니다. 그녀는 이미 차사고로 죽었으므로 택시기사에게 선착장으로 가자고 하고 도착한 곳과 그녀가 만난 사람들은 죽음 이후 그녀의 의지의 세계가 만들어낸 허상이고, 그 세계에서 죽인 것이 아닌가 싶습니다. 때문에 또 그들 모두를 죽이거나 죽었지만 두 번째의 대순환에선 모두 살아있는 것이죠.

암전된 화면에서 택시기사가 제스에게 말하죠. 누구도 아이를 살릴 수 없습니다... 만일 이 영화의 주인공이 아이였고, 만일 영화의 시점이 아이를 따라 전개되었다면 택시기사는 아이에게도 비슷한 말을 했겠죠. 택시기사가 측은한 표정으로 태워드릴까요? 라고 말하며 그녀의 요구대로 그녀가 향한 곳은 선착장인데, 실제로 도착한 선착장이 아니라, 죽음 이후의 그녀의 의지 혹은 관념(심적형상)이 만들어 낸 선착장인 것입니다.

미터기(일종의 저승가는 노잣돈을 상징)를 꺼놓은 택시기사(저승사자)와 약속(삶과 죽음의 경계에서 저승으로 가야함을 암묵적으로 알고 있는 자신의 운명)을 돌아온다고 말해놓고는 지키지 않은 것으로 보아, 그 이후부터 주인공이 접하는 세계는 계속해서 벗어나고 싶어도 벗어날 수 없는 일종의 뫼비우스의 띠(함선내에서 몇 번이고 시지푸스에 관한 이야기가 나오죠. 이곳은 일종의 저주의 공간)인가 봅니다.

더불어 첫번째 장면의 아이를 학대하던 주인공이 죽은 것은 실재 사건이므로, 영화에서 등장하는 갈매기가 차에 부딪혀 죽은 것도 일회적인 사건이어야 합니다. 때문에 수 없이 차에 부딪혀 죽고 주인공이 동일한 장소에 버려 버린 갈매기들의 수 많은 사체 또한 실재가 아니므로, 그녀의 세계가 현실이 아닌 삶과 죽음의 공간에서 계속해서 반복되고 있는 것을 의미하는 것입니다. 영화에서 갈매기는 죽음을 의미하는 중요한 암시로써 영화 처음 시작 될 때, 갈매기 울음 소리로부터 시작해서 영화가 끝나는 마지막까지 갈매기가 등장합니다. 이미 제스는 죽은 사람이라는 소리죠.

만일 그렇다면 주인공 뿐만 아니라 각각 다른 동일체들의 데자뷰가 조금씩 다른 행동들을 낳는다 하더라도, 결과적으로 같은 결과(그녀의 상상 속의 존재들을 모두 죽여야만 현실 세계로 되돌아갈 수 있다는 그녀의 강한 믿음)를 낳게 되고, 그 함선 내에서 각각의 죽음들이 한가지 유형이 아닌 영화에서 보여준 두 개 세계씩(예: 총을 맞아 죽는 것, 칼에 찔려 도망치지만 수 많은 동일체들이 있는 곳에서의 죽음) 이상의 유형이 나타난다 하더라도 결과적으론 동일한 반복에 갇히는 결과가 나올 수 밖에 없다는 이야기가 됩니다.

이에 대해서 감독은 이 보다 수십 수백개의 각각 다른 시점의 동일체들의 다른 의지와 행동 패턴들이 있을 수도 있지만, 그 중 두 개 혹은 세 개 정도만을 영화 속 주인공 시점에서 '선택적'으로 관객에게 보여줌으로써, 아무리 자신의 아들을 학대하고 죽게 만든 죄에 대해서 죄책감이 일고, 되돌리고 싶고, 후회를 한다한들 죽음은 결코 그 누구도 피해갈 수 없다는 것을 강조한 것 같습니다.

한가지 의문이 드는 점은 거울에 붉은 피를 본 주인공(이걸 편의상 제스 B라고 하죠.)이 다시 붉은 피로 똑같은 글씨를 쓰는 '시점'을 어떻게 이해해야 할지 잘 모르겠네요. 영화를 다시 봐야 이해할 수 있을 것 같은데, 기존에 똑같이 연필로 쓴 글씨들이 상당히 많이 있었다는 것과 수 많은 목걸이들이 동일 장소에 떨어져 있었다는 것을 보며, 만일 이 영화가 '단선적'이고, '동일한' 반복이라면, 영화 속 주인공은 이미 수 없이 반복된 자신 중 하나라고 생각하면 비교적 그것은 이해가 쉽지만,

지워진 혹은 없어진 거울의 글을 자신이 새로 써야한다는 것은 이것도 일종의 현실이라는 처음으로 되돌아가고 싶은 바램처럼, 각각 다른 시점의 주인공이 이 패턴을 깨뜨리기 위해 또 다른 행동을 보일 때마다 마치 포스터처럼 뫼비우스의 띄 안에 또 다른 뫼비우스의 띄들이 발생하게 되고 그녀가 접한 일종의 삶과 죽음의 중간계에서도 점점 더 벗어나지 못하고 벗어날 수도 없는 수렁과도 같은 순환 속의 또 다른 순환들의 연속을 말하는 것일까요? 아니면 단순히 셀리의 남편이 이미 거울에 표시된 극장으로 가시오라는 피로 써진 글씨를 지워버리고, 그가 범인은 제스라고 피로 써 놓은 것을 지우고 다시 제스 B가 쓴 걸까요? 또 중간에 영화의 주인공 시점의 제스B가 총을 들고 다시 찾아 온 제스 C를 죽이지 못하고 놔주는 장면이 있습니다. 그럼 제스 C와 싸워서 물에 떨어진 자는 제스B가 아니라 제스D라는 이야긴가요?

참 독특한 영화입니다. 영화 포스터 하나는 정말 끝내주게 잘 만든 것 같네요. 트라이앵글 안에 또 계속되는 트라이앵글..주인공이 빠져나오려고 하거나, 각각의 제스가 각각의 다른 패턴으로 그 룰을 깨면 깰수록 깊은 수렁처럼 빠져드는 그런 세계...

각각 다른 혹은 동일한 데자뷰에 의해 각각 다른 주인공 제스의 동일체들이 만들어내는 조금씩 다른 행동들이 반복된다고 할지라도 문제는 결과적으론 같은 순환적 결과로 이어진다면, 제스가 단 두 명 혹은 세 명으로 계속 단선적인 몇 명의 그녀의 삶이 반복되는 것으로 그치는 것이 아니라, 그 행동의지와 패턴이 다르더라도 각기 다른 동일체들의 데자뷰와 각기 다른 행동패턴들이 발생할 때마다, 뫼비우스의 띠 안에 또 다른 무한대의 뫼비우스의 띠가 발생하여, 감독이 영화에서 보여주지 못한 무한대의 제스B.C.D.E.....가 그 세계안에 끊임없이 발생 혹은 존재하게 되고, 현실로 돌아가려 하면 할수록 더 깊게 갇히고 더 깊게 수렁에 빠지게 된다....뭐 그런 소리인가 봅니다. -_-;;

적어도 이것 하나만은 확실한 듯 합니다. 폭력적인 엄마, 차사고로 죽은 엄마, 첫장면과 마지막 장면의 동일한 엄마를 제스 A라고 할 때, 영화에서 카메라가 따라가는 주인공 시점의 제스는 적어도 두번째 시점의 제스 B가 아니라 수 없이 반복된 수 많은 제스 중 하나라로서의 제스B가 된다는 것을..

더불어 이 모든 가정들이 사실이라면, 영화 초반부에 전개되는 주인공 제스 B가 겉으로 볼 때 선한 사람처럼 보이지만, 수 많은 반복된 시점에서 카메라가 따라가는 제스 B가 단순한 부분적 기억상실과 데자뷰가 아니라면, 마지막 장면에서의 제스 B의 행동을 주의깊게 살펴 볼 필요가 있습니다.

그렉이 같이 갈거냐고 묻죠(동일한 사건의 반복) 그렇다면 제스B는 이미 택시기사를 만나는 장면에서 아들의 죽음을 목격했으므로, 이 여행은 단순한 여행이 아닌 예정된 살육의 여정이라는 것이 설득력을 얻게 됩니다.

즉 영화 초반부엔 아무것도 모르는 상황에서 모든 사람들을 죽게 만들 수 밖에 없는 그런 상황으로 몰고가는, 피곤하고, 아픈 사람, 아들을 그리워하고, 데자뷰가 나타나는 정신적인 약간의 문제가 있는 그런 감싸주고 싶은 여성으로 비춰지지만, 현실에서 죽은 제스 A를 제외한 반복되는 모든 제스B,C,D,E....들은 누구도 죽지 않았고, 결국엔 제스 A를 만났거나 만나게 될 것이므로, 카메라가 따라가고 있는 제스 B의 첫번째 대순환(제스A를 만남) 뒤의 두 번째 대순환부터의 여정은 자신이 몰랐던 일들을 저지르는 것이 아닌, 모든 일들을 이미 알고 있는 것이므로, 다시 그 배 위에 올라타고, 올라탈 수 밖에 없으며, 모든 사람을 죽이거나 또 다른 시도를 하는 이미 예정된 살육의 여정이 된다는 그런 설정이 설득력이 있는 듯 합니다.

(한가지 더 추가하자면 제스 B는 제스 C와 똑같은 일행들이 함선으로 찾아오는 장면에서 무언가 잘못되었다는 것을 깨닫고 이 룰을 깨뜨리기 위해 제스 C를 죽이려 하지만, 처음엔 제스 C를 죽이지 못하고 제스 C는 그대로 도망칩니다. 그러나, 곧바로 제스 B는 샐리와 남편이 공격받을 것을 알고 있기 때문에, 이미 윗 층에 숨어서 총을 쏘려는 제스 D(솔직히 그녀가 제스 D인지 E인지 아니면 더 많이 반복된 제스 중 하나인지는 잘 모르겠지만, 순서상 제스 D)의 머리에 총을 맞추죠. 만일 이것이 그냥 스친 것이 아니라면, 제스는 이 세계 안에선 아들에게로 돌아가려고 한들 결코 모두를 포함 스스로를 죽일 수 없다는 결론이 나옵니다. 혹여라도 그냥 스쳤다고 해도 제스 D가 잔인하게 샐리 부부를 난도질하는 장면은 영화 속 주인공 시점인 제스 B와도 분위기가 사뭇 다르죠.)

순환 뒤의 또 다른 순환으로 이어져 언젠가는 제스 B 혹은 또 다른 제스가 자신이 만들어낸 의식적 세계에서 또 다른 동일체을 모두 죽일 수 있을지도 모르겠습니다. 그러나 안타깝게도 자신을 포함하여 그녀가 모든 사람들을 다 죽인다 하더라도, 그녀가 대순환을 거쳐 처음으로 돌아간 의식의 현실세계에서는 여전히 제스 A라는 폭력적 자신이 존재하고 있을 뿐 아니라, 아들은 이미 죽은 것이기 때문에, 그녀가 이 세계에서 괴물이 되어가면 갈수록, 끊임없이 반복되는 뫼비우스의 띠안에서 결코 헤어나올 수 없다는 그런 뜻이 아닌가 싶습니다.

죽음의 순서들도 참 묘하게 들어 맞습니다. 샐리가 헤더를 그렉에게 소개시켜주죠. 그러나 그렉은 오로지 세즈에게만 관심이 있습니다. 영화 중반에 보면 헤더가 얼마나 헤픈(?)사람인지 알 수 있습니다. 세즈와 그렉을 제외한 헤더, 샐리, 샐리의 남편,빅터 모두 처음 만나는 사이이므로(선상에서 서로 인사하는 장면) 그렉이 샐리에게 세즈의 아들 이야기를 하고 이를 또 다시 헤더에게 이야기하지 않은 이상 헤더가 세즈의 아들이 자폐증이라는 것을 알리가 없죠. 만일 샐리가 그렉에게 이 이야기를 듣고 이것을 다시 헤더에게 말해준 것이라면, 그렉과 샐리는 적어도 세즈나 세즈의 아들을 측은하게 여겼을지 몰라도, 이에 대해서 비꼬듯 반응하는 헤더는 그녀가 가장 미워하는 첫번째 대상인 것입니다.

또한 샐리는 마치 세즈의 친구처럼 보이는 착각을 일으킬 정도로 세즈와 그렉을 걱정하는 것처럼 이야기 하고, 세즈와 샐리가 대화를 나누기도 하는데, 사실 샐리는 그렉을 아까워하고 있죠. 이것은 세즈의 가상세계에서 그렉을 놓고 벌이는 만들어낸 일종의 여성들간의 묘한 질투심이기도 합니다. 때문에 그렉과 짝 지워주려는 샐리의 친구 헤더가 폭풍우에 휩쓸려 가장 먼저 죽게 되죠.

그 다음은 자신의 비밀을 이상하게 의심하고 있는(아들이 토요일에 학교에 가지 않았다는 것) 빅터를 의도적이진 않지만, 아주 우연히 죽음으로 몰아 가죠.

그 다음이 공교롭게도 자신이 마음을 두었던 그렉입니다. 함선에서 이 안에는 선원이 없다고 말하며 세즈 너의 세계에 대해서 말하자. 세즈가 화를 내고 내 세계는 아이와 함께 있는 것이라고 말하죠.

맨 마지막이 샐리 부부입니다. 샐리는 처음 선상 장면에서 마치 세즈의 친구처럼 착각할 수도 있지만, 사실 그녀는 친구일수도 없고, 위에서도 이야기했듯 세즈보다 그렉을 아까워합니다. 여자들의 묘한 질투심 뭐 이런 것이겠죠. 마지막으로 세즈를 의심한 샐리의 남편과 함께, 그렉이 총에 맞아 떨어지면서 자신에게 총을 쏜 것이 세즈라고 말했다고 하며, 세즈에게 욕을 하죠. ㅁㅊㄴ이라고...역시 둘 다 세즈에게 총을 맞거나, 잔인하게 난도질 당합니다.

폭력적 자아를 지닌 세즈에게 자폐증 아들은 대인관계에서 가장 큰 부담감이면서도 자신이 철저히 혼자가 되고, 모두를 적으로 규정할 수 밖에 없는 그런 외로움과 분노의 잘못된 표출 뭐 이런 것이겠죠.

택시 기사가 시지푸스의 그 신인지 저승사자인지 모르지만, 돌아올꺼냐는 그 약속 무섭네요...헐

아무튼 무지 정신없고 어지럽고 사람 헷갈리게 잘 맏는 영화임은 틀림없는 듯 합니다.

fora작성일

2010-02-13추천

7

fora작성일

2010-02-13추천

7

-

[영화리뷰] 신세계:아바타(AVATAR) 리뷰

오늘 코엑스 메가박스 서태지 M관에서 12:55분 회차로 관람하고 왔습니다.

많은 분들이 언급하셨듯 정말로 제임스 카메론 감독은 영화를 만들 때마다 영상 혁명을 일으키는 것 같습니다.

예고편으로 봤을 때는 CG가 조금은 어설퍼 보였는데,극장에서 보니 입이 떡 벌어질 정도입니다.

피터잭슨 감독이 뉴질랜드의 자연을 판타지 세계의 중간계로 감쪽같이 표현했다면, 제임스 카메론 감독은 블루스크린을 하나

의 신세계로 창조한 것이라 생각됩니다.머리로는 드넓은 자연 풍경이 모두 CG임을 알며 부정하지만 제 눈은 자꾸 실존하는

신세계라고 인식하더군요.

그러나 한편으로는 스토리가 약하지만 혹은 뻔하지만,'재미있었다.'라는 의견,

'스토리는 약하지만 비주얼 때문에 재미가 있었다.'라는 의견이 많은데요.저는 이에 전혀 수긍이 가지 않습니다..

이런 분들은 픽사의 애니메이션을 보면서 엄청난 CG기술만을 얘기하시는 분들이 아닐까 합니다.

그렇게 비주얼로 밀던 디워나 2012가 스토리의 빈약함을 가려줬습니까?

스토리가 뻔한 것과 소재가 뻔한 것은 다릅니다. (사실 이 부분은 트랜스포머나 디워등 비주얼적으로는 흠잡을 데가 없는

영화가 나올 때마다 논쟁이 되어서,'스토리가 뻔하지만 그 스토리를 이끌어 가는 양념이 중요한 것이다.'라는 의견으로 모아

지더군요.)

저는 아바타의 환상적인 영상미를 보고 느낀 것이 아니라,영상미를 통해 전달되는 스토리를 보았습니다. 남들이 뻔하다고

이야기하는 스토리가 재미있었고,그렇기 때문에 연출까지 맘에 들었으며 화려한 영상미는 덤으로 보았습니다.

사실 대립구조는 간단하지만,그 속에 녹아있는 장자의 호접몽에 관한 성찰이라든가,아바타라는 이색적인 소재,이기적인 인간의 문명,자연의 숭고함과 조화,동화..(원령공주가 생각나네요)

영화를 보던 어느 순간 저도 인간이길 포기하고 나비족이 되고 싶더군요.

특히 동물과의 교감 장면은 매우 인상적이었습니다.촉수를 이용한 교감(?)이라니...

전개가 약간 루즈하다는 의견도 있는데,막상 생각하면 빼버려야할 장면이 거의 없습니다.

단순히 비주얼적 아름다움을 보여주기 위해서만이 아니라 주인공이 변심하게 되는 과정이 어색하지 않고 자연스럽게 보이기

기 위해서라도 판도라의 풍경과 나비족의 문화,성인식등을 보여줄 필요가 있었다고 생각합니다. 그리고 솔직히 제임스

카메론 감독도 이 문제에 대해 심각하게 고민했을꺼 같지 않습니까? 제가 장담컨데 자신이 창조한 새로운 생명체들을 편집하

면서 피눈물을 흘렸을 겁니다 ㅋㅋ

결론적으로 정말 오랜만에 최고의 영화를 본 것 같습니다. 3D로 한번 더 볼까도 생각 중입니다. 빨리 DVD확장판이 나와서 삭

제가 안 된 감독판과 메이킹 필름을 봤으면 좋겠슴다~

사족 1. 영화를 보면서 통한의 눈물을 흘렸을 아메리카 인디언 원주민들을 위해 잠시 묵념

사족 2. 더 나은 간지를 위해 버림받은 주인공 제이크의 기존 차량에게 잠시 묵념(역시 남자는 좋은 차를 타야한다는 아랫분말에 공감)

사족 3. 기껏 배운 활은 안쓰고 총을 쓰는 주인공 제이크. 마지막 보스전에는 활을 쓸거란 내 기대를 구겨버린 카메론..

사족 4. 기껏 배운 나비족 언어는 안쓰고 통역관 데리고 영어 쓰는 제이크. 마지막 'I SEE YOU' 정도는 간지나게 나비족 언어

로 해줄 수 있잖아.

사족 5. 끝나고 흥얼거리게 되는 음악. 역시 제임스 호너

사족 6. 안쓰려고 했는데...신체에 비해 너무나도 작은 생식기...(인간의 사이즈와 비슷하다.)

사실 수박과 소시지를 기대했다..

황소뿔작성일

2009-12-22추천

5

황소뿔작성일

2009-12-22추천

5

-

-

[무서운글터] 프리메이슨..자세한 정리

미스테리겟에 제대로 된 프리메이슨 관련 글이 없는 것 같아 퍼왔습니다.

엄청난 스크롤의 압박이 예상되오니..시간이 많으신 분이나 짬짬이 읽으실 분,정말 프리메이슨에 관심이 많으신 분만 읽으시길...참고로 저도 다는 읽지 않았습니다..중후반으로 넘어갈 수록 추측성 내용이 많아지므로

굳이 다 읽지 않아도 갠차늠..

프리메이슨 , 그들은 누구인가?

숨은 지배자, 세계 정부, 악마 숭배자, 세계 멸망을 획책하는 광신 단체, 새시대의 위대한 리더, 흑마술과 이교도의 총본산, 비밀 결사, 평범한 친목 단체 등 수많은 얼굴을 가진, 세계 최대의 권위와 최고(古)의 역사를 자랑하는 범 지구적 민간 조직- 프리메이슨.

프리메이슨의 상징인 자와 컴퍼스. 이 밖에도 다양하고 신비한 형태의 도형들을 중요시한다.

일단 문제 하나. 다음 인물들의 공통점들은 무엇일까?

바흐, 모차르트, 베토벤, 하이든, 리스트, 시벨리우스, 괴테, 키플링, 코난 도일, 마크 트웨인, 오스카 와일드, 푸시킨, 볼테르, 실러, 맥아더, 나폴레옹, 에펠(에펠탑 설계자), 헨리 포드, 극지 탐험가 피어리와 스콧, 재즈 피아니스트 오스카 피터슨, 카운트 베이시, 듀크 엘링튼, 냇 킹 콜, 우주비행사 존 글렌, 마술사 후디니, 조지 워싱턴과 루즈벨트, 트루먼을 포함한 18 명의 미국 대통령들, 다섯 명의 영국 왕들과 윈스턴 처칠을 포함한 여섯명의 영국 수상들, 골프 선수 아놀드 파머...

답 : 남자, 서양 사람(흑인도 포함) 그리고 프리메이슨 회원.

국장이 프리메이슨의 실체에 대해 깊이 탐구해 들어가기 전에 이 이름들을 열거한 것은 조직으로서의 프리메이슨이 가지고 있는 영역의 넓이와 깊이를 열분들께 실감나게 느끼도록 하기 위해서다. 물론 위의 이름들은 문서에 의해 증명된 프리메이슨 회원 중 아주 유명한 극히 일부에 불과할 뿐이며 이들의 영역은 인종과 직업, 종교에 구애됨 없이 폭넓게 분포되어 있다.

바흐, 워싱턴 등의 이름에서 알 수 있듯이 프리메이슨은 시기적으로도 이미 2, 300 년 전부터 유럽과 아메리카 대륙의 백인사회를 중심으로 퍼져 나갔음을 알 수 있다. 18 세기부터 현재에 이르는, 유럽 문명이 도달한 세계 각지, 각 분야 지도자급 인물들의 대부분이 프리메이슨과 직접적으로 관련되어 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 이쯤 되면 궁금해진다. 모차르트와 헨리 포드, 맥아더가 동시에 가입되어 있는 이 단체는 대체 뭐냐? 왜 모여 있으며, 회원들은 모여서 뭘 하나...?

다른 걸 다 떠나서 위 명단만으로도 확실히 알 수 있는 것은, 이들이 인종과 국경, 종교, 체제를 초월한 지도급 인사들을 회원으로 가입시킬 수 있는 힘 또는 흡인력을 지난 수백년간 흔들림없이 보유해 왔다는 점이다. 그리고 이건 엄청난 것이다.

생각해보자. 지난 2, 300 년 동안 세상은 하늘과 땅이 뒤집어지는 변화를 겪었다. 기존 사회와 종교의 권위는 해체되고 민주주의의 개념, 유물론과 사회주의, 진화론이 등장했다. 제국주의와 팽창주의가 전세계를 휩쓸었고 국제질서는 몇 번이나 다시 짜여졌다. 국가들간의 헤쳐모여, 동맹의 성립과 붕괴, 이데올로기 냉전 등 아군과 적군을 구별하기 힘든 갈등이 끝없이 계속되었다. 급속한 과학의 발전은 자동차와 컴퓨터, 그리고 비행기와 미사일을 낳았다. 원자탄이 발명되고 사용되었으며, 인터넷은 전세계를 실시간으로 연결하고 있다. 보이저와 파이오니어 등 우주 탐사선은 태양계 바깥으로 날아갔으며 지구 궤도에 떠있는 허블 망원경은 수백억 광년 떨어진 우주를 감시하고 있다. 지금 이 순간에도 화성에 착륙한 미국의 오퍼튜너티는 선명한 칼라 사진을 전송해 옴은 물론 암석에 구멍을 뚫고 표본을 모으고 있다.

이 모든 엄청난 변화에도 불구하고 종교단체도 정치단체도 아닌 프리메이슨은 조금도 흔들리지 않고, 아니 어쩌면 과거보다도 더욱 강력한 힘으로 오대양 육대주-일본과 중국, 필리핀 포함. 울나라에는 공식적으로 존재하지 않음-로 뻗어나가고 있는 것이다. 수백년전 설립시 그대로의 기치를 온전히 유지한 채 말이다.

프리메이슨이 유지 발전되고 있는 동안 쇠락하거나 소멸한 나라나 조직은 그 얼마나 많은가. 열거해보자. 로마 교황청, 대영제국, 오스만 투르크 제국, 신성 로마제국, 대일본제국, 나치의 제3 제국, 무솔리니의 이탈리아 제국, 소비에트 연방... 한 때는 세계를 호령하던 이들 중 대부분은 이제 상징적인 존재로 남았거나 지역의 소국으로 전락했거나 아예 소멸해 버렸다. 오직 미국만이 프리메이슨의 영속성에 비견될 수 있는 근현대사의 발전을 이루고 있다(나중에 다시 다루겠지만 이 점은 열라 중요하고, 우연이 아니다).

이것이 어떻게 가능한가. 이렇게 천지가 뒤집어지는 범 지구적 난세 속에서, 종교가 몰락하고 삶의 가치관이 뒤엉켜 가는 와중에도 흔들림 없이 유지되는 프리메이슨의 힘은 과연 뭘까. 인류의 리더라고도 할 수 있는 사람들을 끊임없이 포섭해 나갈 수 있는 그 마력은 어디에서 올까.

이를 이해하기 위해서 우리는 일단 프리메이슨의 뿌리부터 살펴보지 않으면 안 된다. 그것은 바로, 설립과 그 배경에 놓여 있는 이 전설같은 이야기들이야말로 어쩌면 프리메이슨이 가진 힘의 원천 그 자체일 것이기 때문이다.

프리메이슨의 역사 (상)

<!--startfragment-->

런던 시내 한 가운데에 위치한 프리메이슨 홀. 여기가 전세계 프리메이슨의 시초이자 총본산으로 united grand lodge of england 라고 불리운다. 건물은 20세기에 지어짐.

창 설

프리메이슨(freemason) 이라는 단어를 뜻 그대로 풀면 자유 석공이 된다. 개인이 아닌 집단인 만큼 우리 말로 뜻이 맞게 해석을 하자면 '자유 석공 조합' 정도의 의미다. 왠 석공? 하실 분들이 많을 텐데 솔직히 열라 지당한 문제제기다. 바하나 워싱턴, 헨리 포드, 아놀드 파머가 석공이 아님은 두 말할 나위도 없고, 설사 취미로 돌을 좀 매만졌다 한들 조합에 가입할 정도의 프로페셔널이었을 리는 만무하다. 따라서 석공들의 권익 보호 같은 것을 목적으로 한 단체는 아님에 분명하다. 그럼 대체 왜 프리메이슨일까?

하긴 '라이온스 클럽' 이라고 사자들이 모여 있는 것이 아닌 걸 보면 이름이야 먼 상관이냐 싶지만, 그래도 이렇게까지 구체적인 이름을 붙인 걸 보면 어떤 식으로든 돌과 전혀 관련이 없을 수는 없다. 뒤에 다시 이야기 하겠지만 실은 있어도 아주 많이 있다. 다만 그 관련성의 성격이 석공 권익 보호 따위보다 훨씬 심층적일 뿐이다.

어쨌거나, 프리메이슨의 배경을 이야기하기 위해서 일차적으로 우리는 12 세기의 중세 십자군 원정으로 거슬러 올라가야만 한다. 움베르토 에코의 소설 '푸코의 진자' 를 위시한 다양한 저작에 등장하는 십자군 내의 한 조직인 성당기사단(ordre des templiers)을 빼놓고는 프리메이슨은 언급조차 될 수가 없기 때문이다.

성당 기사단은 십자군의 역사에 뚜렷한 족적을 남긴 단체다. 1118 년 프랑스에서 9 명의 기사에 의해 처음 발족된 기사단은 이어 당시 십자군이 탈환하고 있던 성지 예루살렘으로의 길목을 지킨다는 명분하에 이스라엘 땅으로 떠난다. 예루살렘의 솔로몬 성전 터를 기반으로-성서에서 가장 중요한 위치 중 하나- 발전과 확대를 거듭한 성당 기사단은 수령한 기부금과 이를 통한 금융업 등으로 무럭무럭 성장하게 되었고, 이렇게 거대해진 기사단은 이후 이슬람에 예루살렘을 다시 빼앗긴 후에도 백여 년 이상 번창하며 한때 교황청과 유럽의 왕들에 필적할 정도의 부와 권세를 누리는 등 가히 하늘을 찌를 듯한 위세를 떨쳤다.

그러나 1307 년, 프랑스 왕 필립보 4 세의 전격적인 체포명령과 대대적인 탄압으로 인해 성당 기사단은 갑작스러운 몰락을 맞게 된다. 체포와 탄압에 동원된 주된 명분은 '이단, 배교 행위' 로서 당시 기독교 유럽에서는 치명적인 중죄였다. 구체적인 죄목 속에는 바포멧이라는 '염소 머리' 를 한 악마를 우상으로 숭배한 죄, 십자가에 침을 뱉고 동료 기사의 항문에 키스를 하는 음란하고 이단적인 입회식 등의 섬칫하고도 지저분한 내용들이 포함된다. 유럽 전역에서 수천 명에 달하는 성당기사들이 모진 고문에 시달리게 되었고 기사단의 평판은 땅에 떨어졌다. 단장이었던 자크 드 몰레는 수년에 걸친 고문 후 화형에 처해지고 체포가 시작된 6 년 후 기사단은 공식적으로 해체된다. 여기까지가 알려진 성당 기사단의 간략한 역사다.

<!--startfragment--> 성당 기사의 이미지는 은빛 투구와 흰 옷, 붉은 십자가로 잘 알려져 있다. 비록 영화나 만화에서는 삐까뻔쩍한 분위기지만 실제 전장에서의 모습은 아마도 위와 같았을 것이다. 실제로 옷의 수와 덮고 자는 이불의 수도 제한을 받았고, 기사 2 명당 하나의 식기만이 허락되는 등 청빈을 매우 중요시했다.

<!--startfragment-->그러나, 이렇게 거대한 파문을 일으키며 해체되고 말았음에도 성당 기사단은 쉽게 죽지 않았다. 현실적으로 이렇게 거대한 집단을 한꺼번에 말살시키는 것은 불가능에 가까운 만큼 탄압을 피해 살아남은 상당수의 잔존 기사들이 있었던 것이다. 특히 중앙의 힘이 미치기 힘들었던 유럽 변방의 스코틀랜드와 포르투갈 지역은 이들에게 좋은 피신처였다. 포르투갈로 피신한 기사들은 이후 조직을 재정비, 그리스도 기사단이라는 명칭으로 부활하여 교황청의 재가까지 받고 활발하게 활동한다(유명한 여행가 바스코 다 가마 도 이 기사단 소속임).

그리고 스코틀랜드로 도피한 기사들은 '석공' 으로 변신, 비밀스럽게 조직을 유지하게 된다. 십자군과 석공은 일견 아무 관련이 없어 보이지만 실은 그렇지가 않다. 고딕 건축 양식을 만들어낸 사람들이 바로 다름아닌 성당 기사단원들이었기 때문이다. 유럽에 갑작스레 고딕 건축 양식이 출현한 것은 다소 갑작스럽고도 불가사의한 일로 여겨지는데, 그것은 고딕 양식의 정교하고도 선진적인 기법이 유럽 문명에서는 그 바탕이나 유래를 찾아보기 힘든 것으로 마치 하늘에서 떨어진 것과 같았기 때문이다. 아마도 성당 기사단원은 그 활동 와중에 모종의 방법으로 돌 세공 기술 및 석조 건출 기술을 배워서 유럽에 도입하게 되었을 것이고, 최초의 본격 고딕 건축물로 알려진 성 사르트르 대성당은 바로 이런 활동의 결과물이었다. 이런 만큼 아마도 '석공' 은 기반을 상실한 성당 기사단원들에게는 암중모색을 위해 부족함이 없는 모양새였을 것이다. 이렇게 스코틀랜드로 숨어든 이들은 실제 석공으로 수백 년간 살면서 생활을 영위했던 모양이다. 그러던 것이 탄압 후 약 400 년이 지난 1717 년, 흩어져 있던 지부(랏지 lodge 라고 함)들이 규합하면서 프리메이슨의 이름으로 공식적으로 창설된다. 그후 불과 몇 십 년만에 유럽 각지의 유명인사들을 영입하면서 석공조합으로의 면모는 순식간에 사라지게 되는 것, 앞서 말한 바와 같다.

<!--startfragment-->

의 문

한 편, 프리메이슨의 모태라고 할 성당 기사단의 역사를 살펴보면서, 우리는 두 가지 중요한 의문에 봉착하게 된다.

첫째, 불과 9 명으로 시작된 성당기사단의 초기 명분은 예루살렘으로의 길목을 사수하는 일이었다. 그러나 아무리 사명감과 혈기에 넘치는 젊은 기사들이라 한들, 9 명이라는 소수의 인원으로는 이 일에 아무런 현실적 도움도 되지 않았을 것이다. 그렇다면 성당기사단은 실제로 이것과는 다른 배후의 목적을 갖고 있었을 가능성이 있다.

둘째, 십자군의 주요 기사단이라는 특성에 걸맞지 않는 섬짓한 죄목들이다. 물론 중세 역사를 통틀어, 특히 사제와 귀족들 사이에서마저도 이교도 우상 숭배나 악마 숭배 같은 행위는 그리 드물지 않게 있었던 것은 사실이다. 그러나 수천 명의 인원과 범유럽적 조직, 200 년의 역사와 막대한 부를 가진 교황청 직속의 기사단에서 이런 일들이 대놓고 행해지고 있었다는 점은 쉽게 납득하기 어렵다. 한 편, 설사 이 죄목들이 교황청에서 정략적으로 덮어 씌운 것이라 한들 이를 가능케 하기 위해서는 분명 어느 정도의 실제 근거가 있었을 것이라고 추측할 수 있다. 이런 점들을 생각해 본다면 성당 기사단은 원래부터 기독교적 이상의 실현과는 다소 거리가 있는 모임이었거나 세월이 지나면서 어떤 이유로 인해 변해갔을 가능성이 없쟎다. 만약 그랬다면 그 이유는 무엇이었을까.

현대는 물론, 근세와 중세의 관련 연구가들의 상당수는 성당 기사단의 목적 중 하나가 솔로몬 성전의 보물을 찾는 것이었다고 주장하고 있다. 솔로몬은 다윗과 함께 대표적인 구약시대 이스라엘의 왕으로 그 특출난 지혜로 잘 알려져 있다. 그리고 하나님의 축복을 받았음에도 이교적인 마법에 관심을 기울인 것으로도 유명하다. 여튼 이 솔로몬 성전의 지하에는 수많은 고대의 보물들이 숨겨져 있었다고 전해지는데, 이 중에는 모세가 십계명판을 전수받아 간직하는데 사용된 성궤-해리슨 포드 주연의 '레이더스' 의 소재가 된-도 포함된다.

<!--startfragment-->영화 레이더스에 등장하는 성궤(ark). 비교적 구약성서의 고증에 충실한 모습이다.

<!--startfragment-->

특기할 것은 성당 기사단의 이스라엘 쪽 본거지가 바로 이 솔로몬 성전 자리에 세워졌다는 사실, 그리고 이들이 수십년간 여기에 머물면서 분명 일종의 발굴 및 탐사작업을 폈다는 점이다. 중세의 야심있는 기독교도 귀족이라면 기독교 세계 최고의 보물인 성궤나 성배(예수가 최후의 만찬에 사용하고, 십자가를 지고 골고다 언덕으로 올러가던 중 창에 찔린 옆구리에서 흘러나온 피를 받았다는 잔) 등에 관심이 없을 리 만무하며, 이를 찾기 위해 일생을 건 노력을 기울였다고 해도 전혀 이상할 것은 없다. 이것은 세속적인 욕심보다는 오히려 종교적 열정에 의해 촉발되었을 것이기 때문이다.

궁금한 것은 그 노력의 결과 이들이 성과를 얻어냈는지, 만약 얻어냈다면 그것이 뭐였냐는 것이다. 만약 실제로 이런 성과가 있었다면, 성궤나 성배가 아니라 그 언저리의 뭐라도 얻어낸다면 그것은 이후 성당 기사단의 내외적 정체성에 직접적인 영향을 미쳤을 것이 분명하다. 그리고 이는 또한 간접적으로나마 현대의 프리메이슨에까지 계승되고 있을 가능성이 크다.

여기까지에서 우리는 다음과 같은 가정을 끌어낼 수 있다.

지금 이 순간까지도 맹위를 떨치고 있는 프리메이슨의 불가사의한 생명력과 흡인력은 천년 전 성당 기사단에 그 바탕이 있으며, 이 성당 기사단은 솔로몬의 보물/비밀과 모종의 관련을 맺고 있었다. 솔로몬에서부터 성당 기사단을 통해 프리메이슨에까지 전해진 이 '뭔가' 는 근대와 현대의 대석학과 정치가들, 각 분야의 대표적 천재들을 끌어모을 수 있을 정도로 강력한 의미나 힘을 지닌 그 무엇이다. 또한 경천동지의 격변 속에서도 흔들리지 않을 정도의 영속적 가치를 지닌 무엇일 것이다. 이게 바로 프리메이슨의 힘과 권위, 존속의 비결일 것이다. 참으로 간단한 논리다.

그러나 실은 이로써 본바닥의 의문은 더 커지고 만다. 과연, 수천년의 역사를 가진 종교보다도, 당대의 세계를 뒤흔든 이데올로기보다도, 고래의 가치관을 휘저어 놓는 현대 과학보다도 강한 생명력을 지닌, '이것' 은 대체 무엇이란 말이냐.

이 의문에 무턱대고 덤벼들기 전에 '이것' 이 시대와 장소를 초월한 강력한 구심점으로 작용하기 위한 전제들을 살펴보자.

첫째. 실제적인 힘이 깃들어 있어야 한다. 동서고금을 통틀어 인간들은 언제나 힘이 있는 곳을 찾아 모여들게 되어 있다. 이 힘은 물리적인 힘 자체던가, 물리적인 힘으로 변환될 수 있는 무엇이다. 현대 사회를 기준으로 보자면 경제력, 군사력, 기술력, 조직력 등등을 생각해 볼 수 있다. 아무 힘도 없는 석공 조합에 세기의 천재들이 모여들진 않는다.

둘째. 주요한 철학적 해답을 품고 있어야 한다. 앞서 제기한 명단의 인물 대부분은 남다른 재능과 노력으로 자기 분야에서 일가를 이룬 존경받는 사람들로, 오로지 힘만을 보고 덤벼드는 야심가들과는 좀 다르다. 이런 사람들을 모으기 위해서는 설득력 강한 철학과 사상, 즉 명분이 있어야만 한다. 단순한 친목 모임이나 지역 유지 모임/조직과는 다른 수준의 정신적인 구심력이 바로 여기서 비롯될 수 있다.

셋째. 외부세계와는 구별되는 차별성을 내재해야 한다. 이후에 논의하겠지만 프리메이슨은 고대에서 전승된 것 같은 독특한 입회 의식을 아직도 치르고 있으며, 이 의식의 구체적인 내용은 외부에는 비밀로 되어 있다. 그밖에도 비회원들에게 알리지 않는 여러 가지 비밀들이 공공연하게 존재한다. 또 회원들 내부도 33 계급으로 나뉘어져 있고, 각각의 계급은 아래 계급과는 차별화되는 지식과 정보를 습득할 수 있는 것으로 알려져 있다. 위에 열거한 유명 인사들의 상당수가 바로 33 도(33 degree) 프리메이슨이다.

고로, 프리메이슨이 성당 기사단으로부터 전수받은 '이것' 은 힘과 사상, 비밀을 두루 갖춘 그 무엇일 수밖에 없다. 과연 무엇이 그런 것이 될 수 있을까. <!--startfragment-->

과거로, 과거로

이쯤에서 우리는 그레이엄 핸콕이 저서 '암호와 봉인' 을 통해 밝힌 관련 성과를 한 번 알아볼 필요가 있을 것 같다. 이 책은 프리메이슨을 직접 다루고 있는 것이 아니라 성궤의 행방을 좇은 내용이지만, 그 추적의 과정에서 솔로몬 성전에 주목하고 필연적으로 성당 기사단과 프리메이슨에 접근하게 됨으로써 우리의 논의와 관련 깊은 부분이 많다.

물론 성당 기사단과 프리메이슨의 관계는 근세 이후 관심있는 사람들 사이에서는 익히 알려져 있던 것이었고 이를 솔로몬의 보물 및 성궤와 관련짓는 것 역시 핸콕의 독자적 아이디어는 아니다. 그러나 핸콕은 저서를 통해 이 모든 것들의 성공적인 논리적 결합을 제시했다. 그리고 핸콕의 성과에서 무엇보다도 중요한 부분은, 성궤의 진정한 기원과 관련된 그의 고찰이다.

교회를 다니는 분들이나 유태 역사에 관심있는 분들은 잘 아시겠지만, 성궤는 모세가 유태인 노예들을 이끌고 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 떠나갈 시점에 시나이 산에 올라 하나님을 직접 뵙고, 그의 불타는 손가락에 의해 직접 새겨진 십계명의 돌판을 받아 내려온 후 안장하기 위해 나무와 금으로 만든 손잡이가 달린 궤짝이다.

<!--startfragment-->

산을 내려온 모세는 동족들이 금송아지를 섬기는 것에 분노하여 십계명판을 내던져 부숴 버린다. 이후 성궤에 담기게 된 것은 모세가 두 번째로 받아온 판이다.

<!--startfragment-->

이 궤짝은 물론 신성한 물건을 담는 그릇으로서 무한한 권위와 상징을 갖지만, 동시에 실제적이고 물리적 힘을 행사한 것으로 구약에는 묘사되어 있다. 모세의 형인 아론의 아들들이 성궤에 함부로 접근했다가 죽음을 당한 사건을 필두로, 성궤는 피아 구분없이 치명적인 위해를 끼칠 수 있는 무시무시한 물건으로 나타난다. 한 편 조심해서 다룰 경우 성궤는 무기로 사용할 수도 있다고 하는데, 실제로 가나안 땅에 도착한 유태인들은 이 성궤의 물리적 파워를 통해 수많은 전쟁을 승리로 이끌고 있다. (이런 모습은 다소 과장된 형태로 레이더스의 결말 부분에도 등장한다. 함부로 성궤의 뚜껑을 연 나치 독일군들은 성궤에서 풀려 나온 유령과 강력한 광선에 의해 몸이 녹아내리고 심장이 꿰뚫어져 몰살하고 만다.)

그러던 것이 이스라엘이 안정되면서 솔로몬이 성궤를 위해 만든 성전의 지하에 소중히 안장되고, 어느 시점부터는 아예 성경에서 사라져 버리고 만다. (지금의 논의에서 보다 중요한 것은 이 성궤의 기원인 만큼 이후 그 행방을 찾아나가는 그레이엄 핸콕의 구체적 행적은 여기서는 생략하기로 하자. 관심있는 분들은 '신의 암호' 라는 이름으로 번역된 저서를 읽어 보시도록.)

물론 성궤라는 물건 자체는 모세가 십계명판을 받은 후 현장에서 미장이에게 주문하여 만들도록 한-모세는 이를 위해 아주 상세한 치수를 제시하고 있다- 것이다. 그러나 그레이엄 핸콕은 십계명판과 여호와의 권위 대신 모세라는 인물의 배경에 관심을 집중시키고 있다. 애니메이션 '이집트 왕자' 등을 통해 잘 알려진 바와 같이, 모세는 이집트에서 태어나고 파라오의 궁정에서 자란 인물이다. 따라서 그가 받은 교육, 가지고 있는 교양과 지식의 대부분은 당시 노예상태로 있던 유태의 전통에 의한 것이 아니라 이집트, 그것도 최고위층에서 직접적으로 전수받은 것일 수밖에 없다. 그의 신분으로 보아 파라오와 신관 계급만이 접근할 수 있는 정보와 지식을 일별할 수 있는 자격이, 아마도, 모세에게는 있었을 것이다.

따라서, 모세가 십계명판이나 성궤를 통해 정말로 모종의 능력을 보여줬다면 그것은 여호와 하나님의 권위라기보다는 차라리 이집트에서 전수받은 비전의 지식을 응용한 것으로 생각하는 것이 더 개연성이 크다. 머 굳이 성궤의 초자연적 이적까지는 염두에 두지 않더라도, 모세가 자신이 전수받은 이집트의 숨겨진 고급 지식을 함께 탈출한 유태인들과 함께 가나안 땅, 이스라엘 땅으로 전수해 갔으리라는 것은 충분히 상정이 가능하다. 그리고 그 지식은 아마도 이집트에서와 마찬가지로 최고위층, 즉 왕과 고위 신관을 통해 후세로 전달되었을 것이며, 그와 관련된 정보들이 모세의 직접적 유물인 성궤와 그 주변의 물건들에 다양한 형태로 기록되었을 가능성 또한 무시할 수 없다. 그리고 이런 지식과 철학의 존재야말로 성궤를 안치하고 보존하는데 특별히 주의를 기울였던 솔로몬 왕의 지혜와 이교적 행적의 이유가 아니었을까.

<!--startfragment-->국장이 브리티쉬 뮤지엄에서 직접 찍은 로마공화정 시대의 궤짝. 위의 성궤와 재질은 다르지만 지붕 위에 서로 다른 쪽을 보고 앉아있는 천사상(케루빔이라고 한다) 등 전반적인 디자인의 컨셉이 매우 유사하다. 시기상 이 궤짝이 유태의 구약성서에서 영향을 받았을 가능성은 없는 만큼, 모세의 성궤 디자인의 이집트 기원을 간접적으로 뒷받침해 주는 증거이다. 이집트의 카이로 박물관에도 이와 유사한 형태의 상자들이 많이 소장되어 있다.

<!--startfragment-->

자. 이렇게 되면 이제 프리메이슨의 진정한 배경은 더 이상 12 세기 예루살렘에서 멈추지 않는다. 그보다 2,500 년 전인 bc 13 세기 경 모세와 시나이 산에서도 멈추지 않는다. 아마도 그 기원은 대 피라미드의 시대인 기원전 2,500 년 전보다도 훨씬 더 거슬러 올라갈지도 모른다.

십여 년 전 미국의 저명한 지질학자 로버트 쇼크는 유명한 스핑크스의 지질학적 검사를 토대로 이 유적이 '최소' 7,000 년 전으로 거슬러 올라가야 한다는 견해를 피력한 바 있고, 미국 지질학회의 전폭적 지지를 받았다. 7,000 년 전 이집트 땅에는 원시 부족 외에는 아무 것도 없어야 했음에도 스핑크스의 석회암 표면에 남은 빗자국-사하라 사막에 비가 내리던 시대로 거슬러 올라가게 하는-들은 이런 거대 석조 건축을 가능케 한 화려한 초고대 문명의 존재를 강하게 암시하고 있다. 모세가 전수받은 고급 지혜가 이처럼 오래된 고대로부터 전해진 것이라면, 그가 행했다는 모든 이적과 놀라운 성궤의 능력 역시 모두 이에 기초한 것일지도 모른다.

... 국장은 얼마 전 이집트 피라미드에 대한 연재물에서 초고대 문명의 가능성을 언급하며 이를 풀어나갈 수 있는 현실의 키워드를 하나의 단어로 제시한 바 있었다. 그것은 다름 아닌 돌이었다.

글타. 돌을 빼놓고는 고대를 언급할 수가 없다. 전기 드릴이나 초음파, 레이저 장비가 없이도 현무암과 화강암 덩어리를 마음대로 파내고 깎아내는 놀라운 세공 기술, 피라미드와 기타 수백톤 짜리 바위 덩어리를 뜻대로 다루는 능력 등 고대에 사용된 돌의 신비를 캐낼 수 있다면, 우리는 어쩌면 과거에 존재했을지도 모를 발달된 문명을 이해하고 파헤칠 수 있을지도 모른다고 국장은 주장한 바 있었다. 단적으로 말하자면 돌이야말로 고대의 신비 그 자체라고 말할 수도 있다.

그리고 프리메이슨은 자유 석공 조합이다.

그렇다. 돌의 키워드. 이집트 최고위층 간의 직접적인 비전의 전수가 끊어진 후 그것을 다시 찾아낸 사람들은 바로 성궤와 솔로몬의 보물을 찾아 나섰던 천 년 전의 성당 기사단-국장이 아닌-이었을 지도 모른다. 그들은 (아마도) 기독교의 보물인 성궤를 찾아가는 과정에서 질적으로 전혀 다른 그 무엇인가를 접했을 것이다. 그리고 그 중요성을 인식하고 깊이 파고 들어갔을 것이다. 그 결과 묻혀져 있던 새로운 세계관과 사상 체계를 재발굴해 내고 말았던 것 아닐까.

그들이 찾아낸 것, 혹은 믿는 것이 무엇이던 간에 그것은 오랜 세월과 탄압을 건너뛰어 성당 기사단에서 프리메이슨으로 전달되었을 것이다. 그렇다면, 프리메이슨의 뜬금 없어 보이는 명칭이야말로 바로 돌의 키워드를 이해하는 사람들이라면 쉽게 알아볼 수 있는 표식, 바로 그 자체인 셈이다.

석공이 아닌 사람들이 모여 있는 석공 조합. 스스로의 정체성을 일반인들의 시선에서 감출 수 있는, 그러나 이를 읽어낼 수 있는 능력을 가진 사람에게는 스스로를 한껏 열어 보여주는 선택적 암호로 만들어진 이 이름. 고대의 숨겨진 지혜를 이어나가는, 혹은 그렇게 믿고 있는 집단에게 이보다 더 명칭이 있을 수 있을까.

한 가지 말해두고 싶은 것은, 이 글은 프리메이슨에 대해서만 다루는 것이라기보다는 이를 통해 유럽 은비주의의 전반에 대해 접근하는 글이라는 점이다. 이는 프리메이슨을 다루기 위해 필수적인 부분일 뿐 아니라 어쩌면 프리메이슨 자체보다도 훨씬 중요한 내용들이다. 또한 그 진위와 무관하게 이것이 유럽 역사, 지성사에 * 영향이 심대한 만큼 '유럽 이야기' 의 소재로서 별 부족함은 없다고 본다.

유럽 이야기 첫편과 이집트 연재 등에서 수시로 강조한 만큼, 이제 와서 역사 추리니 지적 게임이니 하는 국장의 집필 의도를 다시 반복할 필요는 없지 싶다. 물론 추리에는 이런저런 가정과 때로 다소간의 비약이 따르게 마련이지만, 그렇다고 재미 하나도 없고 뻔히 알려진 교과서적 정사만을 나열하는 글을 굳이 국장이 여기에 다시 쓸 필요는 없지 않겠나. 그런 걸 원하시는 분들은 시중 서점에서 얼마든지 구할 수 있으실 거다.

이 연재물은 상당히 길고 내용은 회를 거듭하면서 점점 복잡 다양해질 예정이다. 그러니 한두 편 읽고 섯불리 판단하지 마시고 끝까지 읽어 주셨으면 하는 바램이다. 교과서에도 나오는 칸트의 유명한 말, 내용없는 사상은 공허하고 개념없는 직관은 맹목이다... 국장은 멀 쓰던지 이걸 잊지 않으려 노력한다는 사실만 알아 주시라.

그럼 가보자. <!--startfragment-->

프리메이슨의 역사 (중)

<!--startfragment-->미국 펜실베니아의 그랜드 랏지. 필라델피아가 위치한 펜실베니아는 미국에서 가장 유서깊은 지역 중 하나다.

<!--startfragment-->

성당 기사단의 역할

지난 시간에 간략하나마 프리메이슨의 알려진 역사와 약간의 뒷 이야기들에 대해 살펴보았다. 머 아시는 분들도 많을 그 이야기에 더해, 국장은 이집트나 그 이전부터 전해 내려오는 돌의 키워드를 강조하며 프리메이슨의 이름을 풀어보기도 했었다. 그러나 프리메이슨과 그 바탕인 은비주의는 원체 베일에 쌓여 있는 데다가 복잡한 사상적 배경을 갖고 있기 때문에 그리 간단히 이야기 될 수 있는 것은 아니다. 따라서 지난 시간의 글은 논의를 끌어가기 위한 기초 지식을 전해 드리는 인트로 정도로 생각하시고, 오늘부터 좀 더 심층적인 차원에서 논의해 들어가야지 싶다.

지난 호에서 언급한 바와 같이 프리메이슨의 무게는 그들이 유럽 은비주의의 원조인 성당 기사단의 정통을 잇고 있다는 가정에서 비롯된다. 그러나 이들이 성당 기사단의 후예라는 점은 사실 확실한 것이 아니다. 현대 프리메이슨 자신들이 대외적인 문서나 자료를 통해 이를 대놓고 표방하고 있지도 않거니와, 설사 그런다고 해서 그것이 실제로 직접적인 연결점이 있다는 뜻은 아닐 수도 있기 때문이다. '성당 기사단의 정신을 계승' 했다는 단체는 프리메이슨 외에도 중세는 물론 현대에도 수십, 수백개가 넘고 이들 단체의 대부분은 실제 법통을 이어받은 곳들이 아니라 스스로가 그 사상적 후예라고 믿고 싶어하는 군소 모임들이다. 단적으로 말해 과대망상가들 집단이라는 말씀이다.

프리메이슨이 이들보다 유리한 입지에 있는 이유는 지난 시간에 논의한 바와 같이 이들이 스코틀랜드라는 성당 기사단의 도피처를 기반으로 했다는 사실과-이것도 확실한 것은 아니지만, 어차피 도주 중의 성당 기사단에게 자신들의 궤적을 기록으로 남긴다는 것은 기대하기 힘든 일이었을 것이다-매우 빠른 속도로 세계의 중심이었던 영국과 런던을 시작으로 유럽 전역과 미국의 지식인 사회와 리더들을 흡수하며 강력하게 팽창했다는 점, 그리고 현대까지도 그 위상을 유지하고 있다는 사실이다. 그러나 이런 점들이 프리메이슨의 정통성을 의심할 바 없이 증명해 준다고는 말할 수 없다. 그런 의미에서 일단 프리메이슨 이야기를 접어두고 다시 성당 기사단 언저리로 돌아가 볼 필요가 있겠다. (소제목은 '프리메이슨의 역사' 라고 붙이면서 계속 다른 걸 다루게 되는데, 마 결국 넓은 의미로는 다 포함이 되는 이야기로 이해하시라.)

... 아홉 명의 프랑스 귀족 청년들에 의해 결성된 성당 기사단은 성 베르나르두스라는 당대 기독교 사회의 영향력 있는 인물의 전폭적인 지원을 받는다. 성당 기사단처럼 십자군에 종군한 기사단들은-병원 기사단, 튜튼기사단 등- 일종의 수도회로서 의미지어졌고 따라서 소속 기사들은 투사이자 동시에 수도사라는 기묘한 입지에 놓이게 된다. 이런 성당 기사단을 교황청 산하의 공식 수도회로서 인정토록 힘을 쓴 이가 바로 베르나르두스다. 그런데 이 인물의 배경을 살펴 보면 재미있는 사실을 발견하게 된다. 이 양반이 사실상 중세 신비주의 기독교의 태두 중 하나라는 점이다.

본 '유럽이야기' 중 '유럽과 기독교' 편에서 살펴보기도 했지만 중세 기독교는 원칙적으로 헬레니즘, 즉 그리스계통 문화와 헤브라이즘, 즉 유태 문화의 통합물이다. 그러나 시대와 지역, 분파에 따라 그 사조는 조금씩 다르게 마련인데, 중세 기독교의 경우 그리스적 이성을 중요시하는 스콜라 계열-후대의 토마스 아퀴나스를 필두로 하는-과 신과의 직접적인 교우를 우선시하는 수도회 계열로 크게 나누어 볼 수 있다. 불교에도 크게 교리 공부를 중요시하는 교종과 참선에 의한 깨달음을 추구하는 선종이 있는 것과 어떤 의미에서는 유사하다고 할 수 있다.

그 중 4 세기 로마 말기의 아우구스티누스의 사상에 영향을 강하게 받은 수도회의 신비주의 계통은 신을 직시하고, 따라서 신과 영적으로 합일됨을 추구한다. 이런 관점은 '공부' 보다는 묵상과 기도를 통한 수도/깨달음에 가까운 방향이 되는 만큼, 이성과 논리를 중시했다는 그리스보다는 분명 동쪽, 즉 팔레스타인이나 중앙아시아, 혹은 인도의 사상과 가깝다. 그리고 이런 신비주의적 기독교를 발전시키는데 일익을 담당한 사람이 바로 시토회 수도원의 중흥자이기도 한 베르나르두스인 것이다.

<!--startfragment-->

라틴어 이름인 생 베르나르두스를 영어식으로 읽으면 세인트 버나드가 된다. 개의 품종 중 하나인 세인트 버나드는 이 개가 키워지던 스위스의 수도원 명칭을 따른 것으로,이 수도원은 생 베르나르두스의 이름을 따라 명명한 것...

<!--startfragment-->이런 이유로 인해 성당 기사단의 사상에도 베르나르두스의 입김이 크게 작용했음은 두 말할 나위 없다. 아니, 어쩌면 성당 기사단 자체가 사실상 베르나르두스에 의해 창설되었을지도 모를 일이다. 이런 성당 기사단에게 있어서 고대 모세 시절 하나님의 손이 직접 닿았다고 여겨지는 성궤나 십계명판, 혹은 예수의 피를 담은 성배 같은 것들의 중요성은 일반적인 의미보다 더욱 커지는데, 이는 성물을 통한 하나님과의 직접적인 교류가 신비주의 사상과 부합되기 때문이다. (일설에 따르면 베르나르두스가 실은 켈트족의 고대 종교인 드루이교의 신자였다고도 한다. 켈트족은 프랑스/아일랜드인들의 선조로서 로마인들은 갈리아 족으로 불렀음.)

이들이 솔로몬 성전 터에 천막을 짓고 수십년간 생활하면서 발굴 작업을 했다는 것은 지난 편에서 말한 바와 같다. 그러나 의도했던 아니던 이들의 활동은 솔로몬 왕의 보물을 탐사하는 데서 끝난 것은 아니었을 것이다. 십자군 원정은 유럽의 민간 군대와 기사단이 알렉산더 대왕이나 로마 시대 이후 아시아, 즉 동방으로 진출한 최초의 사건이다. 특히 이 경우가 과거의 원정과 달랐던 것은, 그 주인공들이 철학적이었던 그리스 인들이나 현실적이었던 로마인들과 달리 종교적 열정에 흠뻑 빠져 있던 중세의 기독교인들이었다는 점이다. 특히 신비주의의 영향을 받은 성당 기사단원들이라면, 과거에는 그저 지나쳐 버렸던 동방의 종교적 면면들을 새로운 관점으로 들여다 보았을 것임에 분명하다.

굳이 신비주의 관련된 부분이 아니더라도 이슬람 계통의 아라비아 철학과 기독교는 공히 고대 그리스 철학과 유태교의 지대한 영향을 받은 바 있었다. 따라서 비슷한 사고 방식을 여기저기 공유할 수밖에 없고, 막상 현지에 와서 칼을 맞대고 있지만 한 편으로는 다양한 지적 교류가 없을 수 없게 된다. 일례로 13 세기 경 스콜라 철학의 전*를 맞게 한 아리스토텔레스의 자연철학은 십자군 원정 등을 통해 아랍권에서 유럽으로 역수입된 것이다.

이런 분위기 속에서라면 이들이 예루살렘과 그 언저리에서 쉽게 접할 수 있었던 동양의 신비주의적 종교, 예를 들어 유태교의 비법인 카발라, 이슬람교 신비주의(이후 시아파의 수피즘으로 발전되는), 힌두교(우파니샤드)와 불교 등에서 자신들의 방법론과 유사한 점들을 발견했을 가능성은 매우 크다. 십자군이 예루살렘을 점유하고 있던 기간이 백년 가까이 되는 만큼 이 과정에서 성당 기사단의 사고 방식과 세계관에 많은 변화가 있었을지도 모른다. (백년전인 1904년과 현재 울나라 사람들의 인식 변화를 생각해 보시라.)

가정하자면, 기왕에 솔로몬 성전터에서 중요한 '뭔가' 를 찾아낸 성당 기사단은 동시에 다양한 종교의 신비주의적 가르침-상당부분이 고대의 비의와 관련된-을 접하면서 이를 기독교적 관점에서 하나로 통합하는 작업을 진행했을 것이다. 그리고 이를 그들만의 독특한 신념으로 발전시켰을 것이다. 이 신념은 그들 생각에, 기독교 사회는 물론 인류 역사 전반에 걸쳐 매우 중요한 키가 될 진리를 포함하는 그 무엇이었다. 일반 종교 단체와의 차이라면 이들이 신념 뿐 아니라 이를 뒷받침해주는 뭔가 구체적이고 확실한 플러스 알파를 동시에 갖고 있었을 거라는 점이다. (여기 대해서는 지난 시간에 흐릿하게나마 운을 띄운 바 있다.)

<!--startfragment-->

한 때 성당 기사단이 가졌던 부와 명예, 힘은 이것에 의해 유지되었고, 급기야는 이것을 두려워한 위정자들에 의해 최후를 맞게 되었을지도 모른다. 허나 이때, 어째서 그런 강한 힘 혹은 비전의 지식을 가졌으면서 그토록 철저하게 파괴될 수 있느냐는 반문이 가능하다. 여기까지가 사실이라면 답은 둘 중 하나다. 그 힘/비밀이라는 것이 성당 기사단의 세력 확대를 위해 스스로에 의해 과대 포장되었을 뿐 실은 별볼일 없는 내용이었던가, 아니면 그 힘/비밀이 너무 강해/중요해서 자신들의 파멸 앞에서도 차마 사용/공개할 수 없었거나. 어느 쪽이든, 성당 기사단은 그 특이한 생멸의 과정 등을 통해 중세 유럽인들의 뇌리에 깊이 각인되었고 이후 유럽 은비주의의 모태로서 굳건히 자리매김하게 된 것이다.

<!--startfragment-->

장미 십자회와 성당 기사단

프리메이슨이 공식적으로 발족한 것은 18 세기 초이다. 그러나 그 이전에 이미 은비주의 및 성당 기사단 전설과 관련되어 유럽을 뒤집어 놓은 사건이 있었다. 장미 십자회라고 불리는 이 단체는 1614 년 독일에서 두 가지의 출판물을 통해 일반에 알려졌다. 요한 발렌틴 안드레아에라는 사람이 쓴 것으로 믿어지는 이 책자들의 내용은 대체적으로 고대의 비밀을 간직하고 있는 장미 십자회의 존재와 이를 통해 실행될 세상의 파격적인 변화의 운명에 대한 것이다. 그리고 여기에는 대를 이어 전해지는 '밀지' 에 대한 이야기도 나온다.

이 책자들은 단체 이름의 배경이 된 창립자 독일인 크리스티안 로젠크로이츠(직역하면 '기독교인 장미십자')의 목소리를 대변하고 있다. 실존 여부가 불확실한 이 로젠크로이츠라는 사람은 젊어서 이집트와 아랍 등지를 돌아다니며 비전의 지식을 전수받았다고 하며, 이후 독일로 돌아와 소수의 제자들과 함께 장미 십자회를 결성한 것으로 알려진다.

장미 십자회가 특히 세간의 관심을 끈 것은 책자의 말미에 유럽의 지식인들을 대상으로 장미 십자회에 대한 '개인적인, 혹은 서면상의 접촉' 을 촉구하고 있기 때문이다. 이로 인해 장미 십자회의 진정한 정체가 무엇이며 그 회원들은 누구인지에 대한 구구한 억측이 난무하게 되었다. 실제로 프랑스 철학자 데카르트와 미적분의 창시자이기도 한-뉴튼과 함께- 독일의 라이프니츠 등 당대 최고의 지성인들이 접촉을 시도하기도 했다는 것은 잘 알려진 사실이다.

물론, 크리스티안 로젠크로이츠가 반쯤 가상의 인물인 만큼 장미 십자회 역시 실제로 존재하지 않은 유령 단체였을 가능성은 상당히 높다. 이 경우 장미 십자회는 관련 책자들을 집필한 것으로 생각되는-그는 죽을 때까지 이를 부정했다- 요한 발렌틴 안드레아에 자신이 스스로의 사상을 가상의 인물과 단체를 통해 표현한 것이 될지도 모른다.

<!--startfragment-->

크리스티안 로젠크로이츠를 표현한 그림. 긴 수염에 마법사 모자를 쓰고 해골을 들고 있는 것으로 묘사되어 있지만 실제 그의 모습을 본 사람은 아무도 없다.

<!--startfragment-->

그러나 여기서 중요한 것은 단체로서의 장미 십자회가 실존했느냐 아니냐가 아니라, 로젠크로이츠건 안드레아에건 기독교 중세에 이런 주장을 당대 최고의 지식인들이 혹할만큼 그럴 듯 하게 펼칠 수 있는 사람이 존재했다는 것과, 그것이 실제로 유럽 지식인들 사이에서 큰 파문을 일으켰다는 엄연한 역사적 사실이다. 이건 결국 중세 유럽 문명의 기저에 이단적이고도 파격적인 장미 십자회 같은 단체가 먹혀들 수 있는 정신적 배경이 이미 마련되어 있었다는 뜻이다. 이것은 다시 말해, 장미 십자회가 책자를 통해 선보인 고대의 비의나 세계의 급변 같은 것이 이미 유럽인들-특히 지식인들- 사이에서 그리 새로운 정보가 아닌, 낮은 목소리로나마 회자되고 전해져 오던 개념이라는 의미다.

그게 아니라면 '방법서설' 을 통해 근대 철학의 기초를 세운 데카르트나 세기적인 대천재 라이프니쯔 등이 콧방귀라도 뀌었을 리 만무하다. 결국 장미 십자회는 단지 때맞춰 이를 단체와 책자라는 수단으로 표면화/공식화하면서 스스로를 비의의 법통을 이은 공식적인 계승자들로 비치게 한 것이고, 바로 이 점이 이에 목말라 왔던 유럽 지식인들을 자극한 것이다.

이 목마름의 배경에는 수백년 전 비극적인 파국을 맞은 성당 기사단과 그에 부수되어 전해 내려오는 이야기들이 자리잡고 있었다. 해체되던 당시 성당 기사단은 이미 2 백년의 전통과 함께 프랑스 전역에 3 천개나 되는 수도원을 소유하고 있었던 거대 단체였다. 이렇게 오랜 세월 동안 프랑스 전역에 뿌리를 내렸던 단체라면 아무리 철저하게 숨겨진 비밀이라도 조금씩 새어 나올 수밖에 없다. 물론 대부분의 일반 성당 기사들은 그들 조직의 핵심인 비의-그런 게 정말 있었다면-에 대해서는 거의 아무 것도 몰랐겠지만, 이교적인 입회식의 경험이나 기타 위에서 흘러나오는 말들을 통해 조금씩 줏어들은 이야기조차 없을 수는 없는 일이다.

이런 이야기들이 때로는 생략되고 때로는 과장되면서 성당기사들이 돌아다니는 영역들에서 회자되곤 했을 것이고, 대숙청이 감행되는 와중에서는 성당 기사단 자체가 큰 뉴스거리가 된 만큼 더욱 더 널리 퍼져 나갔을 것이다. (실제로 성당 기사단의 몰락은 중세 유럽사 전체를 통해서도 보기 드문 큰 사건이었다) 이렇게 비공식적인 루머 수준의 경로로 떠도는 성당 기사단의 비의 이야기는 수백년의 시간이 지나면서 어느 정도 틀을 갖추게 되었을 것이고, 일부는 상당한 신빙성을 갖추면서 지식인들의 관심을 끌곤 했을 것이다. 그러나 이들에게 줏어 전해진 불확실하고 파편적인 정보들은 심히 불만족스러웠을 것임에 분명하다. 고대로부터 성당 기사단을 통해 전해져 오는 고급스러운 지식이 있는 듯 한데, 그 실체는 도무지 알 수가 없다...

바로 이때 장미 십자회가 나타난 것이다.

장미 십자회와 성당 기사단은 확연하고도 중요한 유사점을 지니고 있다. '이집트와 아랍 비전의 지식' 운운하는 이교적 신비주의 색채를 배경으로 당시의 가톨릭 교회는 물론 현대적 관점의 개방된 기독교 교리와도 매우 다른 세계관이나 의례 절차를 가지면서도 한편으로는 계속적으로 기독교 단체를 표방한다는 점이다.

표면적으로는 기독교 사회였던 중세 유럽에서도 실제로는 악마주의를 비롯한 매우 다양한 비기독교적 비밀 종교와 각종 마법-실제로 작동했는지는 별문제-들이 횡행했었다. 따라서 기왕에 비밀 결사인 이상 장미 십자회라고 해서 굳이 기독교적 단체임을 가장할 이유는 없었다. 지식인들을 '초청' 한 만큼 외부에만 그렇게 위장했다고 볼 수도 있지만, 소위 고대의 절대적 비의를 소유하고 있다는 수준의 단체에서 그렇게 간단히 자기 기만적인 행위를 하는 것 역시 있을 법 하진 않다.

성당 기사단의 죄목 중 하나였던 바포멧(염소머리)과 뒤집어진 별을 묘사한 펜타그램. 원래의 의미와는 상관없이 사타니즘 계열의 상징으로 흔히 이용/인식되고 있다. 사타니즘은 기독교의 억압에 대한 극단적인 반항에서 비롯된 것으로 본편의 논의와는 무관.

<!--startfragment-->

이 점은 성당 기사단도 마찬가지로, 엉덩이에 키스를 하거나 십자가에 침을 뱉는 등의 이교적 행위를 하면서도 교황청 산하의 공식 수도회로 2 백년 이상이나 계속 남아 있었을 뿐 아니라 체포 및 괴멸 과정에서도 일체의 물리적 반항이 없었다. 한 편 당시로서는 목숨을 부지하기 힘든 끔찍한 배교적 죄상들이 열거되었음에도 아비뇽의 교황 클레멘스 5 세는 프랑스 왕 필립보 4 세의 탄압에 대해 성당 기사단을 보호해 주기 위해 간접적이나마 노력했었다. 역시 납득하기 힘든 일이다.

이렇게 생각한다면 결국 이들은 기독교도를 가장했다기보다는 실제로 모종의 기독교 단체-로마 가톨릭과는 다르지만 최소한 내부 성원들은 그렇게 믿고 있던-였다는 결론에 도달하게 된다.

이런 특징은 한 가지 눈여겨 볼 만한 가능성들을 시사한다. 이는 두 단체가 중세에 횡행하던 다른 군소 사이비성 집단들과는 차별화 되는 의미에서 '같은 뿌리' 를 갖고 있거나 근본적으로 같은 사상을 다른 경로를 통해 공유하고 있었다는 것이다. 이유는 극도의 자기 부정이나 기만적인 위장 없이 기독교도의 정체성을 버리지 않으려면 그 사상은 안티 크라이스트 류의 극단주의 반기독교와는 다른, 그리고 이슬람교나 유태교 같은 유일신교와도 다른 배경하에 있어야만 하기 때문이다. 반기독교나 다른 유일신교는 기독교의 교리와 전면적으로 충돌하기 때문에 이를 신봉하는 사람들은 기독교의 테두리 안에 있을 수 없다. 잠깐 위장하는 거라면 몰라도 수백년동안 공식 수도회로 존속한다거나 자신들의 이름을 내건 출판물의 형태로 만천하에 표방하는 것은 무리인 거다.

<!--startfragment-->

성당 기사단과 장미 십자회가 그 이교적 특성들에도 불구하고 기독교 단체로 남을 수 있었다면, 이때는 그 배경이 되는 숨은 사상이 기독교가 필요로 하는 세계관의 범위를 완전히 포괄할 정도로 거대한 규모이거나 혹은 아예 완전히 다른 체제로서 기독교와 큰 모순 없이 공존할 수 있어야만 한다. 초월 명상이나 단전 호흡 등 동양적 수련법들이 서양에서 많은 기독교도들을 끌어들일 수 있는 것도 바로 이런 이유 때문이다.

<!--startfragment-->

호흡을 통해 몸과 마음을 가다듬는 단전 호흡은 특성상 일반 종교의 가르침과 상충할 여지가 적다. 설사 몸이 공중에 뜬다 하더라도 말이다. (사진의 진위 여부는 불명)

<!--startfragment-->

이 경우라면 성당 기사단과 장미 십자회로서는 굳이 자신들의 세계를 둘러싸고 있는 기독교와 본질적인 갈등을 겪을 필요 없이 원하는 길을 갈 수 있다. 예수를 믿으면서 동시에 고대의 비의를 간직하고 신봉하는 것이 가능했을 거라는 말이다. 물론 가톨릭 교회의 가르침과는 분명한 차이들이 있기 때문에 이단으로 낙인찍힐 위험성은 언제나 존재하지만-성당 기사단의 최후가 말해주듯- 사실 이것은 외부적인 위협일 뿐, 더욱 치명적인 내부적인 신념과 양심의 혼란은 아니다. 그리고 장미 십자단의 경우 비밀결사라는 형태를 취함으로써 성당 기사단의 실패가 반복되는 것을 피하려 했을 것이다.

그렇다면 장미 십자단은 과연 성당 기사단을 계승한 것일까? 다시 말해, 성당 기사단이 예루살렘에 체류하면서 찾아낸 '뭔가' 를 장미 십자단, 로젠크로이츠가 직접 이어받았던 것일까? 사실 장미 십자단이 조직으로서의 실재했다는 증거도 없는 이상 이 질문은 의미가 없다. 그러나 명확한 것은 저간의 상황들로 미루어 볼 때 장미 십자단을 그저 해프닝으로만 보기는 어렵다는 사실이다. 만약 크리스티안 로젠크로이츠가 존재하지 않았다면 그런 가상의 인물을 만들어낸대는 또 그만한 이유가 있을 것이다.

실제로 네덜란드에 본부를 두고 세계 각지에 지부를 거느린 기독교적 단체 '골든 로젠크로이츠-현재 활동중이며, 17 세기 장미 십자회의 전통을 잇고 있다고 주장' 에 따르면 크리스티안 로젠크로이츠는 실존했던 인물이 아니라 '새로운 인간, 다시 태어난 인간의 원형' 을 표현하기 위해 만들어낸 상징적인 용어이자 비유라고 한다. 그리고 바로 이런 개념이야말로 은비주의의 가장 기저에 있는 핵심인지도 모른다.

마, 오늘은 요까지 하고 다음 시간에 좀 더 찾아나가도록 하자.

참.. 성당 기사단이나 장미 십자회와 마찬가지로, 정통 기독교와는 다른 사상과 분위기를 지니고 있음에도 기독교 세계 전역에 널리 퍼져 있는 또 하나의 단체가 있다. 이 단체에 가입하려면 '인간을 넘어서는 신성/초월자의 존재' 를 믿어야만 한다는 점에서 분명 종교적인 면이 있지만 그 신성이 예수건 마호멧이건, 단군이던 강증산이던 아마테라스 오미카미(일본의 천조대신)던, 아니면 이름조차 붙일 수 없는 개인 차원의 믿음이건 일체 관여하지 않는다는 점에서 일반 종교 단체와는 분명 다르다.

이렇게 드러내놓고 초월자를 이야기하면서도 지구상의 모든 종교와 개인 신념을 포용할 정도의 배포를 지닌 이 단체의 이름. 바로 프리메이슨이다.

연금술

국장이 다루고 있는 주제에 관심이 전혀 없는 분들도 연금술이라는 말은 들어봤을 거다. 근대 화학의 초석임과 동시에 미신과 비과학의 상징이기도 한 연금술은 한 때 중세 유럽을 풍미하며 다양한 영향을 끼쳤다.

일반적으로 알려진 바, 연금술의 주된 목적은 납 등의 싼 금속을 금으로 바꾸는 것이다. 이것을 위해 별의 별 수법이 다 쓰이는데 기상천외한 각종 촉매 물질-때로는 마술 이야기에나 나올 법한-을 집어넣는 것에서부터 온갖 형태의 시행 방법 등이 총동원된다. 물론 이렇게 해서 실제로 금을 만들었다는 공식 보고는 없으며, 현대 과학에서는 이것이 명백하게 불가능한 것으로 알려져 있다. 다만 이 과정에서 다양한 물질의 화학 반응을 접하게 되었고, 결과적으로 화학의 발전에 크게 일조한 공로는 인정받고 있다.

그럼 이 연금술이 성당 기사단, 장미 십자회, 크리스티안 로젠크로이츠 그리고 프리메이슨 등등과 대체 무슨 상관이냐?

... 이 시점에서 우리가 알아야 할 것은, 연금술의 실제 목적이 단순한 금 만들기가 아니었다는 점이다. 해리 포터 1 편이 묘사하고 있듯이, 연금술은 사실 '현자의 돌(elixir)' 이라고 불리우는 특수한 물질을 만들어내 내기 위한 것이며 납을 금으로 바꾸는 것은 이 현자의 돌이 가진 기능의 한 측면일 뿐이다. 왜냐 하면 이 물질의 보다 중요한 기능은 바로 인간을 늙지도 죽지도 않게 만드는 것이기 때문이다. <!--startfragment-->

해리 포터에서 악한 마법사 볼더몰트는 (반쯤) 잃어버린 자신의 생명을 되찾기 위해 호그와츠 학교 깊숙히 숨겨져 있는 현자의 돌을 가질려구 발버둥치다가 실패하고 만다. 이처럼 무한한 생명을 주는 물질인 현자의 돌은 금 따위와는 달리 수많은 야심가들에게 성취의 표적이 될 가치가 충분하다. (참고로 교장 덤블도어의 친구로서 현자의 돌을 만들어 내고 수백년동안이나 살아 있는 것으로 나오는 니콜라스 플라멜은 실존했던 인물로 다른 금속으로 금을 만드는데 성공했다고도 전해짐.)

<!--startfragment-->

연금술은 화학 실험 방법의 개발이라는 측면에서 과학 발전에 공헌했지만, 그 발상 자체는 사실 신비주의와 마법에 가까운 것이었다.

<!--startfragment-->

그러나 해리포터에서의 이미지와는 달리 현자의 돌로 성취할 수 있는 것은 단순한 의미에서의 불로불사와는 좀 다르다. 그저 늙지도 않고 죽지도 않게 되는 것이 아니라, 보통 인간이 아닌 일종의 '다른 존재' 로 변화하게 되는 것이다. 그 특징 중 하나는 양성구유, 즉 남성과 여성의 특성을 동시에 가지게 되는 것인데, 다만 현대적인 '트랜스 젠더' 이미지나 양성의 *를 갖는 수준이 아니라 남성과 여성성의 통합에 가까운 의미로 보다 모호하고 철학적인 개념이라고 할 수 있다.

요컨데, 현자의 돌을 통해 연금술사들이 추구한 것은 금을 통해 재산을 늘리는 것도 아니요, 단지 늙음과 죽음을 방지하기 위한 조제법을 찾는 것도 아니었다. 그들이 원했던 것은 일반적인 의미에서의 '인간' 을 초월하는 것이었다. 마치 화학 물질들이 서로 반응하면서 전혀 다른 물질로 변화하듯이 스스로를 질적으로 변화시키는 것, 이를 통해 삶과 죽음, 선과 악을 초월함은 물론 그 비밀을 이해하고 나아가 우주의 진리를 깨우치는 것이 바로 연금술의 최종적인 목표였던 것이다. 쓸모없는 금속을 금으로 바꾸는 것과 마찬가지로, 이들은 현자의 돌에 보통 인간을 초월적 존재로 변환시키는 능력이 있을 것으로 믿었다.

이런 거창한 목표가 있었기에 수은과 납 중독으로 죽어가면서도 수많은 사람들이 여기에 몇백년간이나 매달릴 수 있었다. 연금술에 관심을 가진 사람들 중에는 중세 최고 지성인이었던 토마스 아퀴나스나 로저 베이컨 등이 포함되며, 특히 근대 과학의 아버지라고 불리우는 17세기의 아이작 뉴튼은 만년에 매우 진지하게 이 주제에 심취하기도 했다. 그러나 이런 노력들로 인해 어떤 성과가 있었는지는 분명치 않으며, 현대에는 물론 완전한 헛고생에 불과했던 것으로 인식되고 있다.

<!--startfragment--><!--startfragment--><!--startfragment-->

최초의 근대 과학자로 불리우는 뉴튼은 한편 '최후의 마법사'라는 말을 들을 정도로 연금술에 심취했었다.

<!--startfragment-->

지난 시간에 이야기한, 장미 십자회 책자들의 기초자로 믿어지는 요한 발렌틴 안드레아에는 이전에 이미 '크리스티안 로젠크로이츠의 화학적 결혼' 이라는 저서를 발간한 적이 있었다.

화학적 결혼이라는 말은 물론 완벽한 연금술 용어다. 실제로 연금술사들은 금속간의 결합을 결혼이라는 단어로 사용했었기 때문이다. 그렇다면 장미 십자회, 그리고 그 주창자로 여겨지는 크리스티안 로젠크로이츠와 연금술의 사상과는 매우 밀접한 관련이 있을 것임에 분명하다.

여기서 우리가 눈여겨 봐야 할 것은, 지난 시간에도 말했듯이 크리스티안 로젠크로이츠가 실은 실존하지 않는 인물일 가능성이 크다는 점이다. 이미 살펴봤듯 현존하는 단체인 '골든 로젠크로이츠' 는 그가 '새로운 인간, 다시 태어난 인간의 원형' 을 표현하기 위해 만들어낸 상징적인 용어이자 비유라고 주장하고 있다. 그리고 그가 '화학적 결혼', 즉 연금술을 통해 새로운 인간이 되었다고 한다면 그는 현자의 돌을 사용함으로써 질적으로 변화된 초월적 인간, 연금술의 최종 결과로 완성된 새로운 인간을 상징한다고 말할 수 있다. 한편, 크리스티안 로젠크로이츠는 아랍과 이집트 등을 다니며 고대의 비의를 전승받았다고 하는데, 만약 그가 실존인물이 아니라면 이런 그의 일대기는 물론 아무 의미가 없다. 따라서 이 경우 이 인물 자체가 고대의 비의를 상징하는 존재가 된다.

이렇게 본다면, 결국 연금술은 중세의 금만들기 화학 실험은 물론 불로초 찾기 작업도 아닌, 잊혀진 고대의 비의를 찾아나가는 하나의 방법인 것이다. 연금술사들에게 있어서 고대인들로 하여금 인간을 초월하는 모종의 능력을 허락했던 잊혀진 비밀-그게 실제로 존재하는지는 별문제-, 인간과 신이 같이 어울리던 전설 속의 황금 시대를 되찾아 줄 초월적 지식과 능력, 그리고 당면한 현실 문제를 타파할 수 있는 권력과 힘의 가능성은 바로 이 현자의 돌이라는 정체불명의 물질을 찾거나 만들어내는 데에 있었던 것이다. 이것이야말로 로저 베이컨이나 아이작 뉴튼을 유혹한 바로 그것이었다.

그리고 이제쯤 눈치챘겠지만, 이렇게 우리는 다시 돌의 키워드를 만나게 된다.

돌의 힘인가 돌에 남은 기억인가

이처럼 현자의 돌이 상징하는 것은 고대의 지식, 영원한 생명, 초월, 통합 등이다. 그런데 이런 의미를 가진 돌은 반드시 연금술의 현자의 돌만 있는 것이 아니다. 아니, 실은 유럽 역사의 전반에 걸쳐서 각종 신비하고 신성한 돌은 끊임없이 이곳저곳을 굴러다니며 지식인층을 비롯한 많은 사람들을 유혹하고 있었다.

프리메이슨 시리즈의 첫편에서 소개한 성궤 이야기로 되돌아가 보자. 하나님의 손으로 직접 썼다는 십계명, 그것은 바로 두 개의 돌판에 새겨져 있다. 나무도 점토도 아닌 돌판이며, 구약에 따르면 이것이 이후 엄청난 힘의 근원이 되곤 했다는 사실, 그리고 이 전설적인 십계명 판 및 성궤와 관련된 대부분의 바탕이 실은 모세의 배경인 이집트 최고위층에서 흘러나왔을 수 있다는 점, 이미 언급한 바와 같다. 또 성궤와 이 돌판들은 당시 유태인들에게 단지 신성한 물건이 아니라 신 그 자체와 동일시 되었고, 따라서 예루살렘 솔로몬 성전의 제단에 안치되었던 것이다.

또 하나의 돌로는 역시 기독교 계통에서 신성시되는 '성배' (the holy grail) 가 있다. 이것은 예수가 최후의 만찬에서 사용한 잔이고, 골고다 언덕에서 그의 피를 받은 잔으로 알려져 있으니 무슨 돌이냐 싶겠지만, 실제로 중세에는 이 성배가 잔 모양 속에 사각형의 돌이 들어 있는 형태로 종종 묘사되었으며, 실제로 아직 남아 있는 고딕 성당에 있는 부조에도 이렇게 표현된 경우가 많다. 따라서 성배를 이렇게 묘사한 사람들에게 있어서 성배는 단순히 액체를 받는 잔 이상의 무엇이었거나 아예 다른 물건의 상징이었을 가능성이 크다. 심지어 어떤 사람들은 성배와 성궤를 아예 같은 것-혹은 같은 성질을 가진 물건-으로 보기도 했던 것이다.

<!--startfragment-->다양한 성배 모형 중 하나. 중세에는 이처럼 신의 아들 예수의 권능에 어울리는 화려한 성배를 상상하곤 했으나, 가난했던 예수가 값비싼 보석으로 치장된 잔을 사용했을 리는 없었을 것이다. 이런 예는 중세 기독교 사회가 예수의 본래 가르침에서 얼마나 멀어져 있었는지에 대한 증거이기도 하다.

<!--startfragment-->

이집트로 되돌아가보면, 전설 속의 벤벤석이라는 돌이 나온다. 이 돌은 과거 오벨리스크의 꼭대기에 놓여 있었다는 피라미드 형의 돌인데, 태양신 라의 직접적인 현신으로 여겨졌다. 이후의 오벨리스크들은 언젠지도 알 수 없는 이 고대의 벤벤석 오벨리스크를 흉내내 지은 것으로 이야기되곤 하고, 기자의 것들을 포함한 여러 피라미드조차도 이 벤벤석의 모양을 흉내낸 것이라는 주장도 있다. 여하튼 간에 신이 직접 강림한 돌이라는 점에서 역시 성궤, 성배 등과 그 의미를 같이 한다.

재미있는 것은 이들 돌들이 실제 물체로 말해지기도 하지만 때로는 힘이나 지식 등의 추상적인 것으로도 이야기된다는 점이다. 예를 들어 성배는 구체적인 물체가 아니라 무한한 지식을 상징하는 개념이라던가, 심지어 예수의 피를 담은 그릇이 아니라 예수의 혈통을 이어받은 후손-예수가 죽지 않고 막달라 마리아와 결혼해서 자손을 이었다는 주장은 끈질기게 이어지고 있다. 혹자들은 5 ~ 8세기 경의 초기 프랑스(프랑크 왕국) 왕가인 메로빙거 왕조가 바로 이 예수의 직계라고 한다-을 뜻한다는 등의 주장들이 있다.

매트릭스에 나오는 이 넘 이름은 merovigian 으로 메로빙거 가문의 사람이라는 뜻이다. 기독교적 알레고리로 가득찬 이 영화에 그가 등장하는 것은 메로빙거 왕조와 예수의 관련설에 기초한 것임에 분명하다. 구세주의 혈통을 빈 세속의 권력 정도 될까.

만약 지금의 문명이 깡그리 멸망하고 수천, 수만년 후에 새로 중세와 같은 문명이 시작된다면 우리가 현재 일상적으로 사용하는 많은 물질들이 '신비의 돌' 로 일컬어질 것이다. 이 물질들이 그들 시각에 기적이나 힘과 관련된 것은 분명하겠지만 그 사용은 전체 문명의 고른 기술적 발달 속에서만 가능하다. 사진의 실리콘이 컴퓨터의 존재를 전제로만 의미가 있듯이 말이다.

<!--startfragment-->

... 이들 돌이 실제로 존재하는지, 정말로 이와 같은 권능을 간직하고 있는지는 국장으로서는 알 길이 없다. 그러나 이 전설적인 돌들의 이야기가 비록 종교적 색채에 의해 덧칠되고 시간이 지남에 따라 과장/윤색되었을 망정, 그 원칙적인 유사성으로 보아 사실 서로 같은 배경을 가지고 있다는 것은 충분히 가정이 가능하다. 더우기 구체적인 돌이 아니라 흔히 지식이나 사람으로까지 확대된다는 것은 원칙적으로 이 전설들이 특정 물체에 대한 것이라기보다는 그 물체들이 대변하는 어떤 지식 체계나 사상, 문명 등을 의미한다고도 보는 것도 큰 무리는 아닐 것이다. 이렇게 보면 현자의 돌을 만드는 거나 성궤를 추척하는 일이나 성배를 찾는 일은 사실상 전부 같은 일이다.

그러나 실제로 물체로서의 성궤나 성배, 현자의 돌 등에 지나치게 집착했던 사람들은 그 진의를 다소간 곡해한 것인지도 모른다. 국장이 고대 이집트 편을 쓰면서 내세웠던 돌의 키워드는 어떤 특정한 돌에 새겨진 비밀이나 신비한 능력을 가진 돌 조각에 대한 이야기는 아니었다. 그것은 오히려 피라미드와 기타 아직도 남아 있는 불가사의한 건축물들의 비밀에 접근함으로써 지금은 잊혀진 고대의 기술이나 사상을 이해할 수 있을지도 모른다는 이야기였다.

그러나 이집트에서조차 람세스 전후의 신왕조에서는 이미 이런 기억은 거의 잊혀져 있었고, 극히 일부에 의해 그 비밀이 추상적인 의미를 알기 힘든 구전으로만 전해질 뿐이었을

것이다. 이렇게 본다면 당시의 이집트인 자신들에게조차 구왕조의 작품인 피라미드는 이미 불가사의였을 수도 있다. (이 시기의 인물인 모세는 마흔 살 되던 무렵에 이집트 궁정을 떠나 미디안 땅으로 가서 여든 살이 될 때까지 사십 년이나 머물렀던 것으로 알려져 있다. 그런 후 이스라엘 민족을 해방시키기 위해 이집트로 돌아온 그는 이집트의 신관이나 마술사들을 대적해 압승을 거둘 정도의 실력자가 되어 있었다. 상상이긴 하지만 명민했던 모세는 타지에서의 그 40 년동안 젊은 시절 자신이 이집트 궁정에서 배운 잊혀져가던 고대의 지식을 스스로의 힘으로 재구성해서 갈고 닦았는지도 모를 일이다. 그 결과 실제로는 고대의 지식을 깊이 이해하지 못하던 신관들을 타파할 수 있었을지도.)

이집트 왕조가 소멸하면서 그 구전들도 결국 어디론가 사라졌을 것이고, 여타 고대의 전설들과 맞물려 전설 속에서, 혹은 일부 간접적인 전수자들의 가르침 속에서나 전해졌을 것이다. 어쩌면 이 과정에서 '돌을 찾으라' 나 '비밀은 돌에 담겨져 있다' 같은 말들이 전해지고 회자되었을지도 모른다. 물론 이는 특정한 힘을 가진 고대의 돌에 관한 것일 수도 있겠지만-예를 들면 우라늄도 일종의 돌이라고 할 수 있다- 한편 돌을 통해서 고대 문명의 자취를 추적해 들어가면 우리가 잊어버리고 있던 시대를 만날 수 있다는 이야기였을 가능성도 높다.

만약 지금의 문명이 깡그리 멸망하고 수천, 수만년 후에 새로 중세와 같은 문명이 시작된다면 우리가 현재 일상적으로 사용하는 많은 물질들이 '신비의 돌' 로 일컬어질 것이다. 이 물질들이 그들 시각에 기적이나 힘과 관련된 것은 분명하겠지만 그 사용은 전체 문명의 고른 기술적 발달 속에서만 가능하다. 사진의 실리콘이 컴퓨터의 존재를 전제로만 의미가 있듯이 말이다.

<!--startfragment-->

그러던 것이 세월이 지나면서 기독교 사상이나 드루이드교, 게르만 설화 등과 섞이면서 점점 전적인 보물찾기의 개념으로 둔갑하고 만다. 성배, 성궤, 현자의 돌 등 시대와 지역에 따라 다른 모습을 띄게 된 이 돌들은 고대 황금 시대의 상징으로서가 아니라 황금 시대를 재현할 수 있는 절대적 권위와 힘의 근원으로 인식되고, 그 내용은 점점 더 과장되어 갔을 것이다. 신이 깃든 돌, 불로불사, 인간을 초월한 존재의 영약, 생사의 신비를 풀어내는 열쇠... 급기야는 연금술사의 수만큼이나 다양한 이론이 생겨났을 것이다. 그리고 장미 십자회와 로젠크로이츠의 시기에 이 혼란은 절정에 달한다.

만약 이때 연금술로 상징되는 괴력난신의 기술보다 고래의 지식, 지혜에 무게를 두는 전수자들이 있었다면 이런 상황을 지켜보는 심정은 착찹했을 것이다. 만약 이런 사람들이 있었다면 그들은 연금술이나 성배 추적 보다는-물론 시대가 시대인 만큼 관련이 없을 수는 없다- 돌의 키워드 자체에 숨은 역사의 비밀을 읽어낼 수 있거나, 그러기 위해 노력했던 사람들일 것이다. 이들은 어쩌면 고대 황금 시대에 돌을 만지던 바로 그 사람들의 전통을 이은 자들인지도 모른다. 아니면 성당 기사단이 전해온 고대의 정보를 전수받고 이어 돌을 연구하는 과정에서 수백년에 걸쳐 스스로가 일종의 석공들이 되어 갔을 것이다.

이들 역시 연금술이나 중세의 각종 마술에 못지 않은 구체적인 비밀들을 간직하고 있었을지도 모른다. 그러나 다른 점은 이들은 보다 거시적인 의미에서의 역사관과 우주관을 갖고 있었다는 점이다. 지난 시간에도 말했지만 종교의 자유를 허용하는 종교 집단은 바로 이런 그들의 여유를 대변하는 모습이다. 이런 그들에게 죽음을 물리적으로 피하기 위한 연금술 같은 것은 어쩌면 근시안적이고도 유치한 관점이 아니었을까. 삶과 죽음의 진정한 비밀을 모르는 자만이 약물의 힘을 빌려서라도 지상에서 영원히 살고 싶어할 테니 말이다.

암튼 이 혼란의 틈바구니 속에서 이들은 유럽 세계를 망라하는 통일된 조직을 통한 교통정리의 필요성을 절감하게 되었을 것이다. 동시에 그간 쌓여온 힘과 지식에서 자신감을 얻고 르네상스와 종교 개혁 등 시대적 변화 속에서 약해지는 가톨릭 교회의 권위를 비집고 비록 비밀결사의 모습으로나마 세상사에 관여하기로 결심했을지도 모른다. 괴멸된 성당 기사단의 이상을 근대적 의미에서 실현하기 위해서 말이다.

그리하여 1717 년. 서방 세계의 수도 런던에서 최초의 프리메이슨 그랜드 랏지가 문을 연다.

프리메이슨의 역사 (하)

<!--startfragment-->

1717 년의 프리메이슨의 설립을 이해하려면 그 언저리 유럽의 상황을 좀 살펴 볼 필요가 있다. 일단 17 세기 말부터 18 세기에 걸쳐 있었던 굵직굵직한 사건들을 읽기 좋게 나열해 보자.

<!--startfragment-->

1689 년: 프랑스 계몽주의 사상가 몽테스키외 탄생

1694 년: 프랑스 계몽주의 사상가 볼테르 탄생

1704 년: 영국 계몽/경험주의 사상가 존 로크 사망

1711 년: 영국 철학자 데이빗 흄 탄생

1712 년: 프랑스 계몽주의 사상가 루소 탄생

1712 년: 초기 형태의 대기압 증기기관 발명

1715 년: 프랑스 태양왕 루이 14 세의 사망

1717 년: 프리메이슨 런던 그랜드 랏지 설립

1723 년: 영국 경제학자 애덤 스미스 탄생

1724 년: 독일 철학자 임마누엘 칸트 탄생

1743 년: 프랑스 화학자 라부아지에 탄생

1749 년: 프랑스 천문학자/수학자 라플라스 탄생

1756 년: 오스트리아 작곡가 모차르트 탄생

1767 년: 하아그리브스의 제니 방적기 발명(산업혁명의 시작)

1776 년: 미국 독립 선언

1789 년: 프랑스 대혁명

<!--startfragment-->

이상의 연표에서 알 수 있는 이 즈음의 역사적 사실은 다음과 같다.

1. 루이 14 세로 대변되는 유럽의 절대왕정이 약화되며 계몽주의가 퍼져 나감.

2. 기독교 철학을 대신하는 관념론, 경험론 등 근대 철학 대두됨.

3. 증기기관과 산업혁명의 시작 - 자본주의의 기틀이 마련됨.

4. 음악 및 문화의 전성시기

5. 화학, 수학 등 근대 과학이 발전함

6. 미국의 성립과 프랑스 대혁명 등 정치 사회의 급격한 변화가 나타남

... 이 시기는 한 마디로, 유럽 대륙이 기독교 중세의 공고한 틀을 벗어나면서 명실공히 근대를 향해 나아가는 혁명적 시점이라고 할 수 있다. 그리고 이 시점에 프리메이슨이 발흥한 것은 여러 가지 의미에서 절대 우연이 아니다.

일단, 프리메이슨은 초월자의 인정을 그 가입조건으로 한다는 데서 분명히 종교적 성향을 갖고 있지만 비기독교적-그다지 반기독교는 아님-이다. 살펴봤다시피 프리메이슨의 모태는 분명 성당 기사단의 잔존 세력이나 그 언저리와 관련이 있지만, 이미 성당 기사단 때부터 이들은 기독교의 테두리에 머물기에는 너무 많은 외부 개념을 받아들여 버렸다.

그러나 중세라는 시대는 어떤 경우에도 비기독교를 표방하는 대형 종교적 단체가 존재하기에 적합한 때가 아니었다. 따라서 이들은 장미 십자회 같은 유사 기독교 단체의 외형을 취하거나-포괄적인 의미에서 기독교를 '포함' 했을 것이다- 석공 조합 등 엉뚱한 모양새를 하고 있었다. 성당 기사단의 비참한 최후에서 교훈을 얻은 이들은 비록 비밀결사의 형태로라도 감히 큰 조직으로 발전할 엄두는 내지 못하고 있었다.

16 세기는 물론 17 세기까지도 이단을 화형시키는 풍조는 유럽에 엄연히 남아 있었다. 프리메이슨 그랜드 랏지의 성립이 이 시기를 지난 직후인 18 세기 초라는 점은 조직의 성격과 관련되어 흥미로운 일이다.

<!--startfragment-->그러던 것이, 세상이 바뀌기 시작했다. 15 세기, 16 세기 르네상스를 지나면서 중세 기독교의 파워는 상당히 약화되었고 종교개혁과 계몽사상 등으로 교황권과 왕권이 동시에 흔들리기 시작했다. 과학 및 수학, 기술의 발전과 기독교 교리에 크게 구애받지 않는 각종 철학이 등장하면서 지식인들은 점차적으로 기독교에서 이탈하는 기미를 보였다. 한 마디로 도그마가 무너지기 시작한 것이다. 그리고 시대를 지배하던 도그마의 붕괴는 곧 사회 전반의 헤쳐모여를 의미한다.

이런 시점은 그간 숨죽이고 있던 은비주의 계열의 인물들에게 용기를 불어넣어 주게 되었을 것이다. 이제 수백년간의 암중 모색을 끝내고 보다 큰 규모의 전 유럽적 조직을 건설함으로써 세상의 흐름에 적극적으로 참여할 때가 된 것이다. 그 결과 1717 년 런던 그랜드 랏지가 야심차게 성립된다.

이것이 일반적으로 18 세기 초 프리메이슨의 발흥의 배경으로 여겨지는 시대적 상황이다. 그러나 이상과 같은 생각은 실은 앞뒤가 완전히 뒤집혀진 이야기일 수도 있다.

무슨 이야기냐구? <!--startfragment-->

... 과연 프리메이슨이 이렇게 수동적으로 시류에 편승할 수준에 불과했을까.

장미 십자회가 등장했을 때 데카르트, 라이프니츠를 비롯한 유럽의 지식인들이 오랜 기간동안 큰 관심을 나타냈었다는 사실, 전혀 기독교적이지 않은 연금술 등에 뉴튼 등 당대의 석학들이 크게 경도되었던 점 등을 기억하실 거다. 이는 기독교 도그마로 억눌렸던 중세 기독교 유럽에서조차 지식인들 사이에서는 성당 기사단 등에서 흘러나온 고대의 비의가 파편적인 형태로라도 돌아다니고 있었음을 암시한다는 점, 지난 편들에서 언급했던 바와 같다.

그리고 장미 십자회가 발흥했던 것은 1614 년으로 프리메이슨이 창립되기 거의 정확히 한 세기 전이다.

알다시피 장미 십자회는 선언문 등을 통해 독일과 프랑스 등지에서 대놓고 동지들을 불러 모았다. (동지가 되고 싶던) 많은 사람들이 그들과 접촉하려 했지만 실패했고, 그 결과 결국 장미 십자회는 로젠크로이츠라는 허구의 인물을 배경으로 한 정체불명의 해프닝으로 일반에 인식되어 버린다. 그러나 과연 그랬을까.

생각해보자. 장미 십자회는 철저한 비밀 결사고, 동지들을 불러 모은다면서도 정작 자신들에게 연락할 방법은 전혀 남기지 않았다. 그때문에 유명 인사를 포함해서 관심있던 많은 사람들이 접촉에 실패한 것이다. 그러나, 만약 뭔가를 정말로 알고 있던 사람들, 장미 십자회의 선언문 속에 담긴 진정한 의미를-암호화 되었을지도 모를- 풀어낼 수 있는 사람들이 있었다면 어땠을까. 만약 수백년동안 이런 호출을 기다려 오고 있던 사람들이 있었다면 말이다.

<!--startfragment-->

일반인에게는 무의미한 숫자의 나열도 이를 해독할 수단을 가진 사람에게는 중대한 메세지가 될 수 있다. 불특정 다수를 상대로 한 암호의 제시는 이를 풀어낼 수 있는 숨은 사람들, 즉 자격을 갖춘 사람들을 대중 속에서 끌어 모을 수 있는 아주 편리한 장치다.

<!--startfragment-->

아마도 이들이라면 즉각 장미십자회의 부름에 응할 수 있었 것이고, 그 결과 기독교 유럽에서 파편화되어있던 '전수자 네트워크' 의 재편이 가능했을 것이다. 장미 십자회의 철저한 비밀주의를 고려한다면 누군가가 이런 방법으로 접촉했다고 해도 어차피 일반인들은 전혀 알 수 없다. 그리고 접촉하는 사람들도 데카르트나 라이프니츠처럼 대놓고 눈에 띄게 행동했을리 만무하다. 매우 은밀하게, 그러나 효과적으로 움직였을 것임에 분명하다.

이런 각도로 상상해 보면 이렇다. 장미 십자회의 소집령이 떨어진 후, 이를 기다리던 사람들은, 아마도 사회의 지도층도 포함되어 있었을, 자신들이 전수받은 암호 풀이 방법을 통해 다각도로 장미 십자회에 접촉한다. 단적인 예를 들면 크리스티안 로젠크로이츠라는 이름은 실은 어떤 장소를 의미할 수도 있다. 크로이츠는 십자가이기도 하지만 십자 교차로를 뜻할 수도 있고, 장미는 실제로 유럽의 지명에 잘 들어가는 단어다. 이들은 이 이름을 통해 로즈라는 이름이 들어가는 어느 도시의 교차로가 있는 교회 (rose + cross + christian) 라는 회합 장소를 읽었을지도 모를 일이다.

그런 와중에 관련 없는 유명 인물들의 부산스러운 움직임은 오히려 이들의 움직임을 가려 주는 역할을 했을 것이고, 회합과 네트워킹은 일반인의 관심에서 완전히 동떨어진 상태로 진행될 수 있었을 것이다. 만약 이런 일이 실제로 벌어졌다면 이들이 왜 만났는지, 그리고 무엇을 논의했는지는 명약관화하다. 성당 기사단의 부활외에 무엇이 있겠는가.

르네상스나 종교개혁은 이미 벌어지고 있었고-어쩌면 이것들조차도 이 사람들이 암암리에 관여했는지도 모른다- 세상의 흐름의 변화는 일치감치 감지되었다. 문화, 정치, 경제, 사회 등 각 분야의 리더급 인물들이었던 이들은 비밀스러운, 그러나 조직적 행보를 통해 이를 더욱 앞당기기로 결정한다. 그리고 그 중 일부는 소집령이 떨어진 후 불과 6 년후인 1620 년에 있었던 영국 청교도의 미국 이주(메이플라워 호)에 동행하기도 하는데, 이는 신대륙에 프리메이슨의 이상을 실현할 새롭고도 강력한 국가를 만들기 위해서였다.

이렇게 사회 각계에서 비밀스럽게 영향을 * 지 백년이 지나자 유럽은 바야흐로 근대로 접어들게 되었다. '짐은 곧 국가' 를 외쳤던 루이 14 세가 사망하면서 프랑스의 전제정치는 급속히 흔들렸다(프랑스는 당시 유럽을 리드하는 나라였고, 성당 기사단의 고향이기도 하다). 바야흐로 세상은 과거와는 다른 곳으로 변할 준비가 된 것이고, 이 작업의 상당 부분이 장미 십자회의 이름하에 모였던 그들에 의해 시행된 것이다.

이 시점에 이르자 이제 이들은 새로운 조직, 여전히 비밀스럽지만 장미 십자회보다는 훨씬 규모가 크고, '전수자' 들은 아니지만 지성과 능력을 갖춘 사람들을 보다 넓게 끌어들일 수 있는 모임을 필요로 하게 되었다. 기독교 도그마에 반감을 갖고 있는 지식인들, 새로운 세상을 염원하는 혁명가들, 표현의 자유를 추구하는 예술가들, 왕족과 귀족들에게 집중된 부와 권력을 나눠갖고자 하는 부르주아지들, 우주의 비밀을 습득하고자 하는 과학자들, 부패한 가톨릭의 박해를 피하고자 하는 프로테스탄트들... 모두가 프리메이슨의 포섭 대상이 될 수 있었고, 실제로 프리메이슨에 참여했다.

게다가 프리메이슨은 사해동포주의에 입각한 사고 방식을 통해 자유, 평등, 박애 등 진보적이면서도 계몽적인 슬로건을 내세웠고, 이는 역시 18 세기에 있었던 프랑스 대혁명의 모토와 거의 동일한 것으로 근대의 정신과 철저하게 부합되는 그 무엇이었다. 물론, 프리메이슨 자체가 근대를 만들어냈기 때문에 이는 당연한 일이었다.

<!--startfragment-->

위의 상상/추론이 어느 정도 사실이라고 해도 프리메이슨은 1717 년 런던 그랜드 랏지 창설 이전에도 존재했던 조직이다. 따라서 기존의 프리메이슨 조직과 장미 십자회의 소집령으로 모인 인물들이 모두 합쳐 대규모로 확장된 것이 이때부터의 프리메이슨이라고 볼 수 있을 것이다.

원래의 프리메이슨이 석공 조합이라고 하지만 그랜드 랏지가 창설되기 전부터 이미 돌을 만지는 프로페셔널의 모임만은 아니었다. 이미 17 세기 이전부터 스코틀랜드 프리메이슨은 operative mason 과 speculative mason 의 두 가지로 나뉘어져 있었다. 전자는 실제 석공으로서 석공 노동조합의 일원으로 활동한 경우였고, 후자는 소위 '사변적 석공' 으로 프리메이슨의 정신적인 리더 역할을 한 사람들이다. 이들 사변적 석공이 바로 성당 기사단의 맥을 잇는 사람들임에는 두 말할 나위 없다.

초기의 석공 조합적 면모는 장미 십자회의 소집령과 사회 재편의 틈바구니에서 사라져가고, 1717 년 당시의 프리메이슨은 이미 사변적 석공만을 모으기 위한 단체나 다름 없었다. 그리고 불과 20 년이 채 지나지 않은 1733 년에는 이미 126 개 지부를 거느리게 된 것을 보면 당시 유럽에서 그들의 파급력이 얼마나 대단했는지 알 수 있다.

영국을 중심으로 뻗어나가던 프리메이슨은 성당 기사단의 본거지였던 프랑스, 장미 십자회의 발흥지인 독일 등의 유사한 군소 조직을 흡수하거나 그들과 연계한다. 그중 특히 중요한 조직은 독일에서 결성된 일루미나티(illuminati)이다. '광명' 이라는 뜻의 이 조직은 1776 년 5 월 독일 바이에른의 아담 바이스하우프트에 의해 창설됐다. 이미 이십대에 잉골슈타트 대학의 법학부장 교수로 재직하고 있었던 그는 독일의 유태인 금융업자인 로쓰차일드-원래 bauer 라는 이름을 사용하던 로쓰차일드 가문은 르네상스 시절 이탈리아의 메디치 가를 연상시키는 유서깊은 금융 가문으로 현재 미국 정부의 주요 정책에 영향을 미칠 뿐 아니라, 이스라엘의 건국에 큰 역할을 했다. 담에 유태인들을 다루게 되면 한 번 접근해 볼지도-의 가세 속에서 프리메이슨과는 별개로 이 조직을 만들었는데, 역시 고대의 비의에 기반을 두기는 마찬가지였다.

<!--startfragment-->

mayer amschel rothschild (1744-1812)

일루미나티 창설 당시 불과 32 세였던 그는 이후 나폴레옹 전쟁으로 큰 돈을 벌게 되고, 이를 종잣돈으로 하여 다섯 형제를 거부로 만들어낸다. 이들의 전설적인 치부는 일루미나티 및 프리메이슨 조직과 관련되었을 가능성이 크다. 참고로 로쓰차일드 자본은 울나라의 imf 때 들어오기도 했다.

<!--startfragment-->

일루미나티의 사상은 기본적으로는 프리메이슨과 같은 것이었기 때문에 이들은 결국에 1782 년 7 월 하나의 조직으로 합병하게 된다. 그 결과 프리메이슨은 전체 조직원이 3 백만명에 달하는 엄청난 규모로 성장하게 된다. 그러나 신생 조직 일루미나티 조직원들은 젊고 행동력이 강한 데다가 급진적이었기 때문에 오랜 역사를 가진 프리메이슨과는 노선의 차이가 있었고, 혁명적 군사 행동 등에 대한 견해차로 인해 갈등 또한 없지 않았다.

이후 프리메이슨과 일루미나티가 유지한 관계에 대해 많은 주장이 있지만 아무도 구체적인 사실은 알지 못한다. 다만 프리메이슨은 전면에 나선 거대 조직으로서 전체 그림을 그려 나가고 일루미나티는 프리메이슨 내의, 다소간 독립적인 또 다른 비밀결사로서 보다 급진적으로 활동하는 것으로 보인다. 따라서 현대의 프리메이슨이 상당히 대중적인 조직으로 거듭나고 있는 것에 반해 일루미나티는 보다 은밀한 활동을 음지에서 펼치고 있을 가능성이 크다고 하겠다. 그러나 한편 프리메이슨의 수뇌들 중 일루미나티에 관련된 사람들이 많다고도 알려져 있다.

여튼간에, 프리메이슨은 이렇게 조직을 확장해 가면서 유럽 전역에 지부를 건설하고 유럽의 거의 대부분의 주요 사건에 이런저런 영향을 미치면서 일종의 숨은 세계 정부로서 커 간다.

특히 1789 년에 있었던 프랑스 대혁명은 프리메이슨/일루미나티의 사상을 그대로 반영한 것으로, 구체적인 많은 영향력을 행사한 것으로 보는 견해가 많다. 또한 앞서 연표에 나왔던 몽테스키외, 루소 등의 계몽철학자들-프랑스 혁명의 정신적 바탕이 된- 또한 대부분 프리메이슨 회원이었던 것으로 알려져 있다. 심지어 프랑스 혁명 후 공포정치의 주인공인 로베스 삐에르와 자코뱅당 또한 프리메이슨/일루미나티와 깊은 관련이 있었다고 하니, 이렇게 보면 유럽의 근대가 프리메이슨의 작품이라는 것도 그리 허황된 이야기만은 아닌 것이다.

그러나 프리메이슨의 야심은 유럽의 근대화에서 멈추지 않았다.

유럽에서 막대한 인원과 조직, 자금력, 영향력을 행사하게 된 이들은 동시에 대서양 건너에서 펼쳐지고 있는 상황에 지대한 관심을 갖고 있었다. 기독교 중세 유럽을 넘어선 새로운 세계의 건설에 대한 강한 열망을 품고 있던 이들에게 있어서 끝을 알 수 없는 저 거대한 신천지는 강한 유혹일 수밖에 없었기 때문이다. 이런 이유에서 이들은 이미 백년전부터 동료들을 그 먼 곳에까지 보내며 지속적으로 관여하고 있었다.

그렇다. 어쩌면 이미 유럽은 너무 늙었고, 새롭게 시작하기에는 모든 것이 너무 고정되어 있었을지도 모른다. 가톨릭과 교황청의 영향력도, 비록 쇠퇴하고 있다고 하지만, 여러 가지 면에서 무시할 수 없을 정도로 강하다. 대중들 역시 천년이 넘는 가톨릭의 도그마에 철저히 젖어 있다. 그러나 그 곳에서라면 모든 것을 우리 뜻에 맞게 새로이 건설할 수 있을 지도 모른다. 성당 기사단은 물론, 그보다 훨씬 오래 전부터 내려오던 고대의 꿈을, 어쩌면 그 옛날 황금시대의 기억을 현실에서 다시 재현할 수 있을지도 모른다.

잊혀진 제국의 영광, 세계 단일정부의 이상, 신세계 질서의 수립.

그렇다. 저 푸른 대서양을 건너 아메리카에서라면...

* '프리메이슨의 역사' 라는 소제목하에 그간 너무 잡탕스런 이야기를 했슴다. 많은 소재가 원체 이렇게 저렇게 모든 걸 연결시키면서 써야 이해가 되는 내용이라 어쩔 수 없었으니 이해하시압. 암튼 다음 편부터는 프리메이슨과 미국 이야기로 넘어가렴다. 국장은 이 부분에 대해 국내 누구도 접해보지 못했을 만큼의 방대한 자료들을 갖고 있고, 이거야 말로 진짜 '음모론' 같은 내용이라는 사실... 흠.

그리고 이 부분도 끝나면 그 다음에는 19 세기와 20 세기 초의 제국주의가 이들과 어떻게 연계되어 있었는지, 소위 고대의 비의를 전수받았다는 사람들이 현재 어떤 큰 가지들로 나뉘어져 있는지 등이 다루어질 것임다. 참고로 언질을 드리자면, 2004 년 현재 지구상에는 고대 비의를 배경으로 하는 네 개의 강력한 힘이 존재함다. 그러나 이들은 각자의 종교/사상/역사적 배경, 민족적 성향 등 다른 백그라운드로 인해 서로 융합하지 못한 채 연합과 대립을 반복하고 있슴다. 프리메이슨은 물론 그 중 하남다.

다만 당부드릴 말씀은, 앞으로도 재밌게 읽으시되 이 내용들이 결국 지적 게임, 추리일 뿐이라는 사실은 잊지 마시라는 검다. 이 글을 쓰고 있는 국장도 이런 이야기에 푹 빠져서 중심을 잃고 살고 있지는 않슴다. 다만 하나의 가능성으로 취미 삼아 추적하고 있을 뿐임다. 이런 내용이 삶의 중심에 놓이는 순간 사람은 자칫 발란스를 잃고 만다는 사실, 항상 기억하셔야 함다.

프리메이슨과 미국 (1)

공식 명칭 united states of america. 줄여서 usa, 흔히 그냥 아메리카라고도 불리는-그러나 이 표현은 북/중앙/남 아메리카 대륙 바깥의 국가들만 사용한다. 예를 들어 캐나다 사람들에게 미국을 '아메리카' 라고 부르는 것은 실례다. 이럴 때는 'us유에스)' 라고 하면 된다-이 나라가 2004 년 현재 국제 무대에서 차지하는 비중은 대단하다.

흔히 미국의 저력은 프론티어 정신, 광활한 국토에서 비롯되는 자원과 가능성, 합리주의, 사회/정치적 안정, 20 세기 이전부터 착실히 쌓아올린 부(노예가 바탕이 되기도 한), 1,2 차 대전의 승전국으로서 얻어낸 국제적인 파워와 경제력 그리고 과학 기술력 등등의 맥락에서 언급된다. 그리고 이는 어느 정도 사실이다.

그러나 한편, 위와 같은 긍정적 일색의 평가는 대부분 미국인들 자신에 의해 퍼트려진 것도 분명한 사실이다. 특히 미국이 절대적 영향력을 발휘한 자본주의 계열의 제 3 세계 국가들-울나라 같은-에서는 이런 평가들이 마치 신화처럼 정착되었다. 우리는 어려서부터 카네기나 록펠러 같은 미국 부자들의 전기를 읽고, 워싱턴이나 링컨 등 미국 정치가들의 전설적인 인격에 감동하며 에디슨, 아인슈타인 등의 지적인 업적에 매혹된다. 또 포스터의 개인적으로 그저 그런 노래들을 학교에서 정식으로 배우고 아카데미, 그래미 어워드의 권위를 보편적인 것으로 인정하곤 하는 것이다.

그러나 최근 들어 우리는 다양한 계기를 통해 미국의 다른 이면들을 보게 되었다. 제국주의 수탈 국가로서의 폭압적 면모, 해결될 것 같지 않은 흑백 갈등과 인종 차별, 극심한 빈부 격차, 각종 강력 범죄 등은 미국이 분명 많은 문제를 안고 있는 나라며 더 이상 이상화의 대상이 아니라는 점을 극명하게 보여준다.

암튼 미국이라는 나라에 대해서는 여러 가지 각도의 해석과 접근이 가능한데, 다들 아시다시피 오늘 우리의 테마는 물론 위와 같은 일반적이고도 정석적인 관점이 아닌 '이설' 에 가깝다. 그러나 미국을 연구하는 학자나 지식인층의 철저한 외면에도 불구하고 이 '이설' 적인 요소들이 미국의 건국과 발전에 * 영향은 막대하다. 그리고 어쩌면 미국의 정체성 자체와 아직도 밀접하게, 혹은 절대적으로 연관되어 있을지도 모른다.

...그렇다. 이 거대한 제국 usa와 고대 비의의 전승 집단 프리메이슨은 과연 어떻게 연결되어 있는가.

<!--startfragment-->

우리가 아는 미국은, 17 세기 초 탄압받던 영국의 청교도-신교도-들이 건너가 만든 영국의 식민지를 모태로 하여 18 세기에 영국과의 전쟁을 통해 정식으로 세운 나라로서, 프로테스탄티즘, 즉 기독교의 개신교가 정신적 바탕이다. 물론 현재는 수많은 인종과 지구상의 거의 모든 종교가 어우러진 사회로서 아무도 미국을 '기독교 국가' 라고 대놓고 말하지는 않지만, 최소한 사회 지도층과 백인 중산층에 있어서 기독교/개신교의 영향력은 여전히 지대하다. 가톨릭 신자였던 존 f 케네디 등 극소수를 제외한 대부분의 미국 대통령들이 개신교 신자라는 사실만 봐도 이를 확인할 수 있다.

그리고 미국의 국기에 대한 맹세라고 할 'pledge of allegiance' 에도 이러한 종교적 성향은 명백히 드러난다.

i pledge allegiance to the flag of the united states of america and to the republic for which it stands; one nation under god, indivisible, with liberty and justice for all. (참고로 metallica 의 4집 '...and justice for all' 은 여기서 따온 것)

물론 울나라 애국가에도 '하느님이 보우하사' 운운하는 표현이 있지만 이때는 그야말로 하늘, 운명 정도의 의미로 구체적인 종교적 색채는 거의 없다. 그러나 애시당초 기독교인들이 세운 국가인 미국에서 'god' 의 무게는 우리와는 전혀 다르고, 이는 아직도 분명히 유지되고 있는 것이다.

그럼 이런 배경을 기억한 채 아래 사진을 보자.

<!--startfragment-->

이것은 미국에서(아마도 전세계에서) 가장 많이 발행되고 사용되는 지폐인 1 dollar bill 이다. 앞면은 미국 건국의 아버지이자 초대 대통령인 워싱턴, 그리고 뒷면에는 두 개의 다른 그림이 그려져 있다. 뒷면의 왼쪽 그림을 확대해 보자.

<!--startfragment-->

다름 아닌 이집트 풍의 피라밋이다.

...아마도 이런저런 경로를 통해 미국의 1 달러 지폐에 피라밋이 그려져 있다는 걸 이미 아시는 분들도 많을 거다. 그러나 중요한 것은 그 정황과 의미를 이해하는 것이다. 이 피라밋 그림은 단지 1 달러 지폐를 위해 도안된 것이 아니라, 뒷면 오른쪽에 있는 독수리 그림과 함께 미국을 상징하는 'the great seal' -seal 에는 '옥새' 라는 의미가 있다. 여기서는 '문장' 정도로 해석 가능-의 양면 중 하나다. 1782 년에 확정된 이 씰은 이후 다양한 용도로 사용되었으며 1 달러 지폐에도 이처럼 큰 자리를 차지하고-앞면 워싱턴 사진 보다 별로 작지 않다- 인쇄되어 있는 것이다.

문제는, 이 피라밋 도형과 글자들이 대체 어떻게 미국을 상징할 수 있는가 하는 것이다. 전술했다시피 미국은 기독교를 바탕으로 한 국가이며, 1782 년 당시에 그 영향력은 지금과는 비교도 할 수 없이 강했을 것이다. 그러나 이 피라밋 문양은 도무지 기독교와는 아무 관련도 없는 이교도의 것이다. 게다가 피라밋 꼭대기의 all seeing eye 는 (전시안이라고 번역함) 고대 이집트의 신 호루스-오시리스와 이시스의 아들-의 눈을 사실적으로 바꾼 것이다. 이런 문양이 청교도 미국의 'the great seal' 이 될 수 있다는 것은 상식적으로 납득하기 어려운 일이다.

<!--startfragment-->

호루스의 눈. 호루스는 신의 아들로서 한국의 단군, 일본의 아마테라스 오미카미 등에 비견할 이집트의 전설적인 시조다. 그리스 신화의 태양신 아폴로와 동일시 되기도 한다.

<!--startfragment-->

그럼 피라밋 위 아래의 라틴어들을 살펴보자. 내용을 보기에 앞서, 여기에 라틴어가 사용되었다는 자체도 그리 자연스럽지 않다. 로마 제국의 언어이자 중세 가톨릭의 문자인 라틴어가 개신교와는 여러모로 거리가 있기 때문이다. 종교개혁의 아버지인 마틴 루터의 주된 업적 중 하나가 바로 라틴어로 된, 따라서 일부 식자층의 전유물이었던 성경을 독일어로 번역한 것이다. 이후 대부분의 국가에서 성경을 자국어로 번역, 출판함으로써 모든 사람들이 성직자의 해석을 통하지 않고 직접 '하나님의 말씀' 을 접할 수 있게 되었으며, 이는 종교 개혁/개신교의 발흥에 결정적인 영향을 미쳤다. 이런 개신교 신자들이 모여 만든 나라인 미국의 상징에 왜 다시 라틴어가 등장해야 하는 것일까.

내용도 좀 부자연스럽다. 위의 'annuit coeptis' 는 영어로는 'god has favored our undertaking.' 이 되고 직역하면 '신은 우리의 사업/노력을 지지하신다.' , 즉 '신은 우리편' 이라는 정도의 의미다. 머 여기까지는 그런가 보다 싶지만, 아래의 'novus ordo seclorum' 는 좀 느낌이 다르다.

이 문장은 영어로 'a new order for the world' 가 되므로 '신세계 질서' 라는 뜻이다. 머 미국쯤되는 거대한 나라라면 좀 건방지긴 하지만 이런 표현을 쓸 수도 있지 않나... 싶겠지만, 18 세기 독립 당시의 미국은 동부의 13 개 주에 불과한 상태로 지금과 같은 초강대국이 아니었다. 따라서 영국, 프랑스 등 유럽 열강에 견주어 본다면 신세계 질서 수립과는 좀 거리가 먼 상태였던 것이다. 따라서 이 문구는 처음부터 어떤 구체적인 건국의 목적과 강력한 배경 사상이 있었다는 점을 암시한다. '영국에 비싼 세금내기 싫으니 새땅에서 우리끼리 잘 살아보자.' 는 정도의 독립 개념으로는 '신세계 질서' 라는 표현이 등장할 수 없는 것이다.

요컨데, 이 피라밋 그림과 글자들은 우리가 상식적으로 알고 있는 미국과는 전혀 관련이 없거나 모순되는 것들임에 틀림이 없다. 어떻게 이런 것이 미국의 문장이 되었으며, 왜 아직도 세계에서 가장 유명하고도 널리 쓰이는 종이 쪼가리인 '1달러 빌' 에 저토록 크게 인쇄되어 수억명의 손과 눈을 거쳐가고 있는지는 일반 상식으로는 납득하기 어렵다. 심지어 미국 정부에서 발간된 간행물에조차 그 의미는 명확하게 정리되어 있지 않은 채-the great seal 제정 당시에 그림과 문자들의 정확한 뜻을 정의한 문건이 남아 있지 않음- 현대적 관점에서의 불명확한 해석만을 시도하고 있는 것이다.

그러나 우리는 이 그림 하나만으로도 대략 한 가지 결론에 도달할 수 있다. 아마도 미국의 건국에는 개신교만이 아닌, 일반인들이 잘 모르는 다른 비기독교적 사상이나 세계관이 개입되었을 거라는 점이다. 그리고 그 사상은 건국 시점부터 시작해서 지금에 이르기까지 일관되게 유지/발전되고 있을 거라는 사실이다.

남은 의문은 그 사상이 과연 무엇이며, 도대체 얼마나, 어디까지 영향을 미치고 있냐는 점이다.

<!--startfragment-->

위 사진은 1867 년에 제작된 석판화다. 그리고 중앙에서 흙손을 들고 서 있는 사람은 다름 아닌 미국의 초대 대통령인 조지 워싱턴이다. 아시다시피 워싱턴은 단순히 초대 대통령을 넘어 미국의 탄생과 동격으로 취급되는 인물로서 미국이 추구하는 가치를 상징하는 존재이기도 하다. 근데 왜 갑자기 워싱턴 석판화를 등장시켰냐고? 그건, 그가 입고 있는 '앞치마' 를 자세히 보면 프리메이슨의 공식 문양, 즉 컴퍼스와 자를 쉽게 확인할 수 있기 때문이다.